He вызывает сомнения тот факт, что защитное снаряжение не получило широкого распространения среди основной массы гуннского войска, представлявшей собой легковооруженных конных стрелков. Ношение тяжелых и зачастую богато украшенных доспехов было прерогативой представителей гуннской аристократии и их дружинников, которые делали это, видимо, под римским влиянием.

Говоря о вооружении гуннов, следует иметь в виду то обстоятельство, что они, так же как аланы и готы, после побед над римлянами собирали и затем использовали их оружие (Oros. VII, 34, 5; Paul. Diac. HR XI, 15; Land. Sag. XII, 188).

В. Конское и всадническое снаряжение

В 451 г. во время битвы на Каталаунских полях, после того как гунны были вынуждены укрыться в своем укрепленном лагере, Атгила приказал соорудить внутри его костер из конских седел, в который он намеревался броситься, дабы не попасть живым в руки врагов (Iord. Get. 213; Paul. Diac. HR XIV, 7). Каркас этих седел, несомненно, был сделан из дерева, иначе они были бы совершенно непригодны в качестве топлива для костра. На использование гуннами седел жесткой деревянной конструкции, снабженных передними и задними выступами — «луками», определенно указывают находки в погребальных памятниках гуннской эпохи металлических (золотых и серебряных) и костяных обкладок для ленчиков и передней луки{88} (рис. 50, 2–10). Заметим, что не позднее конца III в. до н.э. деревянные седла применялись центральноазиатскими хунну, которые при необходимости могли сооружать из них временные наземные укрепления, ставя седла друг на друга на большую высоту{89} (рис, 50,1), Жесткие седла с передней и задней высокими луками арочной формы широко распространились в Восточной Европе именно с приходом гуннов. Такие седла, появившиеся на востоке Центральной Азии еще задолго до гуннской экспансии в западном направлении, давали конным лучниками достаточно надежную опору при скачке и стрельбе даже при отсутствии стремян. Кстати, о последних. Совершенно неприемлемым представляется встречающееся порой в научной литературе утверждение о том, что гуннские воины использовали стремена. Попытка же обосновать саму возможность использования гуннами стремян тем, что они изготовлялись из органических материалов, которые не сохраняются в погребениях, — не более чем гипотеза, требующая более строгих доказательств, нежели чисто логические рассуждения. Вообще же реальные стремена, сначала деревянные, окованные листовым металлом, а потом и цельнометаллические, появились в странах Дальнего Востока в IV–V вв. н.э. Не позднее середины I тысячелетия н.э. железные стремена попали оттуда в Центральную Азию и Южную Сибирь, а затем, при посредстве аваров, двинувшихся в то время на запад, они были занесены в Европу{90}, где их применение не фиксируется ранее конца VI в.

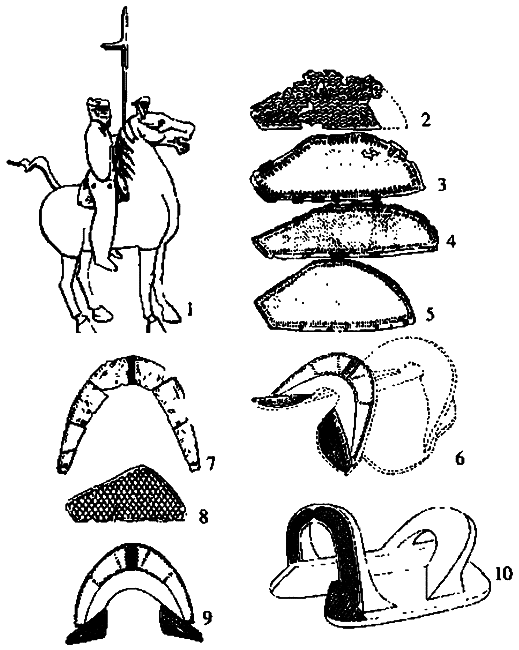

Рис. 50. Хунно-гуннские седла:

1 — бронзовая статуэтка китайского всадника эпохи Хань, жесткое седло под которым имеет жесткую конструкцию и явно появилось в древнекитайской кавалерии под влиянием хунну; 2-5, 7, 8 — сохранившиеся детали жестких седел (металлические облицовки выступающих частей ленчика и передней луки) из захоронений V в. н. э., раскопанных, соответственно, под Новороссийском и в Запорожской области: 6, 9,10 — реконструкции внешнего вида гуннских седел (1 — [Попов, 2001]; 2-6 — (Дмитриев, 1979]; 7-9 — [Засецкая, 1994]; 10 — [Bona, 1991])

Рис. 51. Конская узда у гуннов по находкам из погребений Северного Причерноморья и Поволжья:

1, 2 — набор украшений уздечного набора (золото, сердолик, альмандины) и его реконструкция; 3-6 — металлические двусоставные удила (1 — [Засецкая, 2002]; 2-6 — [Засецкая, 1994])

Гунны же стремян, естественно, еще не знали, да, собственно говоря, для умелого использования своих луков и тактики они в этом новшестве особенно и не нуждались. Для этого им было вполне достаточно иметь под собой жесткое седло с высокими передней и задней вертикальными луками, которые давали им надежную опору при ведении эффективной стрельбы вперед и с оборотом назад{91}.

Из элементов конской сбруи у гуннов источниками упоминаются уздечка (Prisc, fг.8 D=13,1В), покрытые листовым золотом крюкоообразные удила (Меrob. Pan, II, 81) — скорее всего, мундштучного (строгого) типа, нащечная часть которых имела форму изогнутых стержней-«рычагов», а также нагрудные фалары, украшенные драгоценными камнями (Iord. Get, 258). Детали украшения уздечек и простые биметаллические двусоставные удила были обнаружены при раскопках памятников гуннского времени на юге Восточной Европы (рис. 51).

Из всаднических принадлежностей у гуннов древние авторы называют плети-нагайки (Callin. VH VI, 2), известные также по находкам их деталей в погребениях гуннского времени{92}. Важно отметить, что этот обязательный для каждого конного воина-кочевника предмет снаряжения, часто отделанный металлическими деталями, мог использоваться не только как средство управления конем, но и в качестве оружия ближнего боя. Еще одной функцией нагаек была передача условных тактических сигналов во время боевых действий (Callin. VH VI, 2; Veget. ERM III, 5). Добавим, что, как показывают дошедшие до нашего времени изобразительные и материальные свидетельства, у всаднических и коневодческих народов нагайка служила символом высокого социального положения и власти{93}.

В древней литературной традиции особенно оттеняется любовь гуннов к украшению своего оружия и конского снаряжения золотом и драгоценными камнями (Prisc, fг.8 D=13, 1В[4]; Aster. Нот. 9; Merob. Pan. II, 79–83; Iord. Get 258). В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что именно в гуннскую эпоху в ювелирном искусстве Юго-восточной Европы сложился так называемый полихромный стиль, т. е. техника орнаментирования сделанных из золота и серебра или же покрытых золотой фольгой украшений и декоративных элементов предметов быта, включая оружие и конское убранство, вставками из цветного стекла и полудрагоценных камней (рис. 46, 1–4; 48, I–3; 49,2; 51,I–2){94}.

Глава 12.

ВОЕННАЯ ИЕРАРХИЯ ГУННОВ

Социально-политическая организация у европейских гуннов всегда была сугубо военизированной, поскольку материальной основой их общества служила добыча, захваченная в ходе грабительских набегов и войн. В соответствии с развитием гуннской государственности менялся и характер власти военных лидеров гуннов. На самом раннем этапе их завоеваний в роли военачальников выступали старейшины (лат. primates — 'знатные', 'влиятельные'), избираемые из представителей родовой аристократии (Amm. Marc, XXXI, 2, 7). При необходимости, например, для ведения боевых действий против серьезного противника отдельные гуннские племена объединялись в союз, а из числа их старейшин назначался главнокомандующий союзными силами — в качестве такового и надо рассматривать Баламбера, который под титулом «царь» (rex) в 370-е гг. возглавил войну против причерноморской готской державы (Iord. Get. 130; 248; 249). Возможно, что именно Баламбер и являлся тем безымянным гуннским правителем (ό κρατών), который, по сообщению церковного историка Созомена, первым напал на приазовских готов. Правда, только после того, как первоначальный натиск гуннов небольшими отрядами не увенчался успехом, они, собрав большие силы, победили готов (Sozom. VI, 37, 4–5). Впрочем, лидерство Баламбера было, скорее всего, временным, и он, по-видимому, сложил свои полномочия сразу же после успешного завершения готской кампании. По крайней мере, когда в 394 г. римский император Феодосии I выступил против узурпатора Евгения, то он привлек в свою армию «многих из фракийских (т. е. кочевавших по левому берегу Дуная напротив Фракии. — В. Н.) гуннов с сопровождающими [их] филархами» (Joan. Ant. fr. 187), Очевидно, что под филархами (греч. φύλαρχοι — 'главы племен') здесь необходимо понимать вождей отдельных гуннских племен, каждый из которых вел свои ополчения самостоятельно.