Данные об использовании гуннами их коней могут быть дополнены интересными сведениями о кочевниках-тюрках из арабской литературной традиции IX в., где говорится следующее:

Тюрок садится верхом на жеребца или кобылу и выезжает в набег, в путешествие, удаляясь в поисках дичи или же по иной причине, — а за ним следуют кобыла и ее жеребята. Если он не в состоянии охотиться за людьми, то охотится на диких зверей; если он терпит в этом неудачу и нуждается в пище, то режет одну из своих лошадей, а если испытывает жажду, то доит одну из своих кобыл. Если он дает отдых одной [лошади], то пересаживается на другую без того, чтобы сойти на землю{100}.

Очевидно, во многом такая практика была характерна и для гуннов, вышедших из той же самой природно-географической среды Центральной Азии, что и тюрки. Более того, относительно гуннов утверждается, что если их настигал голод, а это бывало довольно часто, особенно во время военных действий, то они не останавливались даже перед тем, чтобы вскрыть вены своим коням и питаться их кровью (Isid. HG 29). Согласно данным из средневековых мусульманских источников, кобылы были наиболее пригодны для быстрых экспедиций и ночных атак, жеребцы — для открытых битв и длительных походов, а кастрированные самцы (мерины) — для засад и патрулей{101}. В античной литературе подчеркивается, что использование коней-самцов в военном деле обязательно предполагало их выхолащивание, ибо в противном случае они, особенно при виде кобыл, могли вести себя чрезвычайно несдержанно и вообще выйти из-под контроля, что во время боевых действий было недопустимо. Известно, что жеребцов кастрировали скифы и сарматы, а также германцы-квады (Strabo VII, 4, 8; Amm. Marc. XVII, 12,2). Добавим к этому, что все лошади, которые были обнаружены в знаменитых пазырыкских погребениях, устроенных в слое вечной мерзлоты на Алтае, были меринами. Выхолащивание вообще является необходимым элементом практики степного коневодства, и центральноазиатские кочевники, включая хунну и гуннов, несомненно, ездили верхом в основном на меринах{102}.

Следует особо отметить, что конь занимал очень значительное место в культовой обрядности гуннов. На это, прежде всего, указывает тот факт, что в погребениях гуннской эпохи, раскопанных на юге России и в Казахстане, наряду с предметами конского снаряжения, иногда встречаются захоронения шкур и отдельных костей скелетов коней и даже целых скакунов{103}.

Использование гуннами лошадей не ограничивалось верховой ездой — они также запрягались в их кибитки (Amm. Мате. XXXI, 2, 10; Iord. Get. 211; Max. Tur. Нот. 94; Iord. Get. 210; Paul. Diac. HR XIV, 7), которые служили в качестве транспортного средства для членов семей гуннских воинов, их жен и детей, а также для перевозки имущества и добычи. В своих набегах на балканские провинции гунны переправлялись через замерзший Дунай в том числе и «на колесах», т. е. в кибитках (Claud. V, 26–28; Sidon. Cam. II, 269–270). Вместе с телегами для перевозки понтонов (Prisc, fr. 8 D = 11, 2 В), кибитки также могли использоваться для создания укрепленного лагеря (см. главу 14, раздел Г),

Б. Пехота

Как уже отмечалось выше, древние авторы утверждали, будто сами гунны не могли быть хорошими пешими воинами, поскольку плохо передвигались по земле на своих собственных ногах. Само собой разумеется, что эта якобы физическая неспособность гуннов нормально ходить пешком — не более чем преувеличение, однако правда и то, что такие прекрасные природные наездники-воины, как гунны, были далеко не столь эффективны в пешем бою. Как наглядно демонстрирует нам неудачная осада гуннским отрядом укрепленного монастыря во Фракии в 395 г. (Callin. VH VI, 1–2), спешившиеся гуннские всадники были не способны самостоятельно взять фортификационные сооружения. Военная мощь гуннов покоилась единственно на их коннице. В то же время, пешие подразделения, несомненно, были крайне необходимы гуннской армии, в первую очередь, при ведении осадных операций, а также для действий на территории, труднодоступной для кавалерии (в лесных массивах, горных и холмистых местностях и т. п.). На самой ранней стадии своего пребывания в Европе (370–380-е гг.), когда их главные становища располагались еще в степях Северного Причерноморья, гунны совершали вторжения в Подунавье лишь сравнительно небольшими мобильными отрядами, часто действовавшими в союзе как с сарматоаланами, так и с готами (Amm. Marc. XXXI, 8,4; 16, 3; Ps.-Aur. Vict XLVU, 3; XLVIII, 5; ср.: Pacat. 11,4), скирами и карподаками (Zosim. IV, 34, 6). В отличие от кочевников-аланов, искушенных во всадническом искусстве, готы, скиры и карподаки при проведении боевых операций, как это было типично для оседлых народов так называемой варварской Европы, полагались только на пешее войско, и потому конникигунны, принимавшие тогда участие в совместных с ними набегах, получили первый опыт взаимодействия с пехотой.

Впрочем, твердо обосновавшись в первой половине V в. на берегах Дуная и начав активные военные действия на Западе, гунны уже не могли обойтись без значительных контингентов пехоты. С этого времени их правители начали придавать процессу вербовки пеших бойцов из среды подвластных им племен, прежде всего германских, гораздо более регулярный и организованный характер. Так, в войске Ульдина в начале V в. находились скиры (Sozom. IX, 5,5; CTh V, 6, 3), а остроготы и гепиды формировали при Аттиле цвет союзного гуннам воинства и сражались в составе его армии на Каталаунских полях в 451 г. (Iord. Get. 199; 200; 209; 217).

В рассматриваемое время главной силой войск остроготов, как и других германских народов, была пехота. Правда, согласно сообщению Вегеция, римская кавалерия улучшила свое вооружение по примеру готов (курсив мой. — В.Н.), аланов и гуннов (Veget. ERM I, 20), и это определенно свидетельствует в пользу того, что готы располагали достаточно боеспособной конницей. Действительно, можно допустить, что, начиная с последней четверти IV в., под гуннским и аланским влиянием кавалерия начинает играть в тактике восточных готов довольно значительную роль. Так, атака конного отряда, ведомого остроготскими военачальниками Алафеем и Сафраком, оказала очень серьезное воздействие на исход битвы при Адрианополе в 378 г. (Amm. Marc. XXXI, 8, 10; 12,12; 17; Oros, VII, 33, 14), Впрочем, судя по всему, основу кавалерии Алафея и Сафрака составляли аланы и гунны, тогда как ее готская часть была представлена лишь небольшим числом воинов знатного происхождения{104}. В любом случае, не стоит переоценивать значение конницы в военной практике восточных готов до VI в{105}. В качестве наступательного оружия готы использовали копья и мечи, для защиты они использовали щиты, а также шлемы, последние носили в основном представители готской военной знати (рис. 55; 56),

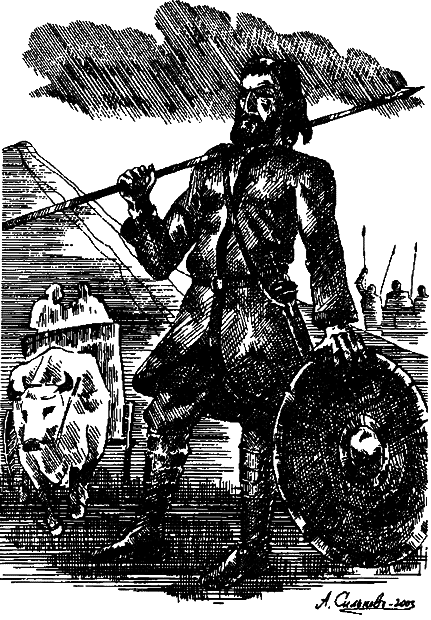

Рис. 55. Пеший воин-острогот конца IV—V в. Реконструкция А. В. Сильнова

Рис. 56. Знатный остроготский всадник конца IV—V в. Реконструкция А. В. Сильнова

В. Военно-технические части

В гуннской армии, по крайней мере в правление Аттилы, существовала очень хорошо организованная инженерно-техническая служба. В ее состав входило специальное подразделение, обслуживавшее при осадах вражеских укреплений метательные машины (см. главу 14, раздел В), персонал которых, за исключением лучников, набирался из пленных и дезертиров, но никак не из числа самих гуннов.