Допускаю, что скромная фантастика «на грани возможного» еще была оправдана как-то в годы послевоенного восстановления, но потом она явно пережила себя. Физики уже создали атомную бомбу и атомную электростанцию, родилась кибернетика, готовился штурм космоса, на этом фоне не казались фантастическими приключения рационализаторов. И после постепенного размораживания в 1957 году — в год запуска спутника — начался новый блестящий период советской фантастики.

Открывает его опять же И. Ефремов, который открыл и предыдущий период своей геологической романтикой. На этот раз Ефремов рванул далеко за «грань возможного»: от горных вершин к звездам, от десятилетий к тысячелетиям, от друзей-радиолюбителей к содружеству миров, от устройства приборов к устройству общества. «Туманность Андромеды», опубликованная в 1957 году в журнале — «Техника — молодежи», сразу перевела фантастику на новую ступень.

Ворота открылись широко, и в них хлынул поток новой фантастики. Пришла способная молодежь: бр. А. и Б. Стругацкие, А. Днепров, А. Полещук, В. Савченко, В. Журавлева, Г. Альтов и другие, чьи фамилии встречались на страницах этой книги. Из старых авторов сохранил позиции только А. Казанцев со своей волнующей темой гостей из космоса. Когда были, какие оставили следы, почему ушли, прилетят ли еще?

Общий интерес к фантастике оживил и давно умершего в оккупации, пятнадцать лет не переиздававшегося и основательно забытого А. Беляева. Пришло целое поколение молодежи, которое не знало этого имени, и вдруг оказалось, что у советской фантастики есть свой классик. Трехтомник его издавался трижды, потом прошло подписное восьмитомное издание. Беляев с его размахом оказался роднее и ближе читателю 60-х годов, чем назидательные, но бескрылые авторы 30-х и даже 50-х годов.

Но все же, читая и почитая Беляева, молодые авторы не подражали ему. Между читателем Беляева и современным слишком велика разница. Сейчас среди потребителей фантастики очень велика и влиятельна прослойка инженеров и научных работников. Многие писатели и рассчитывают откровенно на вкусы научных работников, не чуждаются научной терминологии, пишут только о научных идеях. Видимо, считают, что о чувствах взрослый читатель может прочесть в психологическом романе, а фантастику берет для знакомства с научными перспективами. Пожалуй, самыми характерными писателями этого периода были А. Днепров и бакинцы — В. Журавлева и Г. Альтов. Имена их в обзорных статьях оказываются рядом, так они и входят в историю советской фантастики, хотя есть между ними стеклянная стена. Днепров считал своей задачей знакомить читателя с новейшими идеями современных ученых — физиков, генетиков, кибернетиков, биоников. Бакинцы же предпочитали идеи новые, никем не высказанные, оригинальные.

Итак, в 20-х годах основной раздел фантастики — мечта о цели, в 30-х и 40-х — мечта о средствах: фантастика производственная, лабораторная и познавательная, а после 1957 года — фантастика новых идей, но уже не робких, как в прошлом, а самых смелых. И вот уже на глазах, пока писалась эта книга, произошел новый разворот: на первое место в советской фантастике вышла противница мечты — литература предостережения.

Фантастику послевоенную мы называли «фантастикой на грани возможного». Период 1957-1962 годов я предложил бы именовать периодом «Падает вверх». Так озаглавлена книга А. Полещука, выпущенная несколько позже — в 1964 году. Смысл ее: есть у нас изобретатели, есть идеи, с воплощения которых наука стремительно начнет набирать высоту, просто падать в небо. Подспудно эта мысль присутствует во многих произведениях этого времени. Недаром так много писалось тогда рассказов-прологов о какой-то новой дорожке к давно известной щели. При этом как бы подразумевалось: вот прилетят гости из космоса, проникнем мы в будущее, узнаем то-то и то-то, а дальше все будет великолепно.

И как бы отвечая на эту прекраснодушно-наивную позицию, бр. Стругацкие озаглавили свою повесть «Трудно быть богом». Так бы я и назвал для наглядности последний период фантастики, начавшийся в 1963 году.

До той поры литературный спор шел в плоскости «выйдет или не выйдет?». Сторонники дальнего прицела называли мечты, сторонники ближнего уверяли, что эти мечты неосновательны. Сначала спор шел между литераторами, а потом с осторожными специалистами, уверявшими, что ничего-ничегошеньки из мечтаний не выйдет: жизнь дольше 150 лет не продлишь, и за пределы Солнечной системы летать ненаучно, и человек — вершина творения, разумных машин быть не может и т. д.

По вот в конце 1962 года выступает академик Колмогоров, пишет, что разумное существо может быть каким угодно, даже похожим на плесень, даже машина способна стать умнее человека. Академик Соболев добавляет: «Машины и есть люди будущего». О возможности практически неограниченного бессмертия пишут академики Купревич и Кнунянц, доктор наук Шкловский рассуждает о пределах космических странствий и цивилизации, о том, что спутники Марса искусственные. Виднейшие ученые подтвердили, что научная фантастика — дело серьезное. Таким образом, дальние фантасты победили, сделали свое дело… а мавр, сделавший дело, может уйти.

Зато в спор о проблемах фантастического будущего вовлекается новый круг литераторов — это «лирики», задетые физиками с учеными степенями. До сих пор «лирики» фантастику игнорировали, не считали достойной внимания. Фантастов-академиков не могли не заметить.

Пожалуй, первым в защиту попранной лирики выступил Г. Гор со своим «Докучливым собеседником» (1961), полным нападок на наивно-туповатых фантастов, превозносящих технику и ничего не донимающих в подлинной жизни. Я говорил уже, что до того основной спор фантастики шел в плоскости «выйдет — не выйдет?». Г. Гор перевел его «в иную плоскость: «хорошо ли выйдет?».

В литературной дискуссии с «физиками» (под физиками они подразумевали апологетов техничности, подавляющей человеческие чувства) «лирики» обратились к сатире. Появились многочисленные пародии, юморески, рассказы-насмешки. Повесть журналиста Н. Разговорова «Четыре четырки» рассказывает, например, о глупых физиках Марса, заучившихся до такой степени, что только собака, присланная на ракете с Земли, напоминает им, что такое стихи, природа и добро.

Физики говорят, что машина превзойдет человека, лирики выступают как адвокаты человеческой личности. Пишут о том, что у человека полным-полно резервов: и чужие мысли люди будут угадывать, и доисторические времена вспомнят, и летать сами собой начнут без крыльев и мотора («Мечта» С. Гансовского). Возник и такой мотив: придерживайте ученых, как бы они не наделали беды! У того же Гансовского ученые зачем-то создали разумных медведей, которые пожирают людей. У М. Емцева и Е. Парнова непослушная машина наготовила андроидов, которые тут же собираются поработить человечество. У Е. Войскунского и И. Лукодьянова геологи продырявили земную кору, оттуда вырвался черный столб, парализовавший всю технику на Земле.

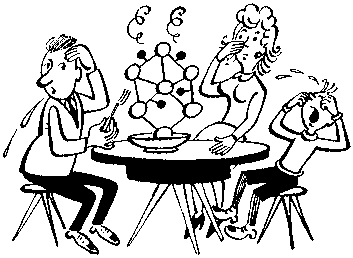

В рассказе И. Варшавского «Молекулярное кафе» описывается фантастическое кафе, где из молекул мысленным заказом можно составить любое блюдо, но все время получается несъедобная мешанина. Герой плюется, жена его горюет, мальчик плачет. Заканчивается рассказ такими словами:

«…если каждому кибернетику во всем давать полную волю, то результат может быть не очень хороший.

Нужно, чтобы все люди за ними немножко присматривали».

Все это относится к фантастике предостережения. Лирики предостерегают нас от чрезмерного увлечения техникой, требуют внимания к душе человеческой, настойчиво напоминают, какая эта душа сложная, легко ранимая, как ее трудно направить, как легко травмировать (например, «В круге света» А. Громовой).

Та же мысль — «присматривайте за учеными!» — чувствуется и в статьях А. Громовой — главного теоретика антимечтательного плёса в русле нашей фантастики. Вот что она пишет о кинофильме «Облик грядущего» (мы поминали о нем):