— ст. н.с. Д. Самарджиев из Геофизического института БАН и ст. н.с. X. Хрисчев из Геологического института Б АН. Приятно на расстоянии тысяч километров от родины услышать самые лестные отзывы о своих соотечественниках и знакомых.

На следующий день мы проходим Датские проливы. Погода хорошая, ветер — от двух до четырех баллов, волнение — слабое. Время от времени на горизонте появляется земля — Дания. В этих местах морской путь сильно перегружен, и нам часто приходится расходиться со встречными судами. Но особое впечатление на меня произвела сильная загрязненность моря. По его поверхности плавали розово — черные пятна — результат сброса отработанных вод прибережными заводами, множество жирных нефтяных пятен, различные деревянные обломки, бумага, бутылки. Даже если берег не просматривался, близость «цивилизации» все равно ощущалась.

После выхода из Датских проливов мы направляемся к Ла — Маншу. Северное море встречает нас непогодой. Видимость снижается, опускается туман, начинает моросить дождь. «Академик Курчатов» продолжает двигаться со скоростью пятнадцать с половиной узлов, но в рубке стоит сам капитан, дающий указания своим помощникам. Палуба чисто вымыта дождем. Через короткие промежутки времени густой туман прорезает вой сирены: сигнал, что неподалеку идут другие суда.

Несмотря на плохую погоду и трудные навигационные условия, нормальный ритм работы не нарушается. Научные работники занимаются составлением графика рабочего времени на период экспедиции, знакомятся друг с другом, обмениваются информацией о работе различных отрядов, осваивают находящиеся на корабле приборы и аппаратуру. 31 июля мы пересекаем Гринвичский меридиан и берем курс на юг, к Бискайскому заливу. Старые «морские волки» подтрунивают над нами, пугая морской болезнью. И не случайно. В этой части океана почти всегда дуют сильные ветры, а волнение неприятно даже для тех, кто привык к морским невзгодам. И, действительно, для большинства научных работников четырех дней плавания оказалось недостаточно, чтобы привыкнуть к качке. Западный ветер около семи баллов вздымал волны, достигавшие трех метров. Это еще более усиливало неприятные ощущения для нас, работающих на самой верхней палубе корабля. Самой злободневной темой дня была качка, а «больные» были окружены «особым вниманием» — над ними посмеивались, утешая тем, что даже адмирал Нельсон не выносил сильной качки.

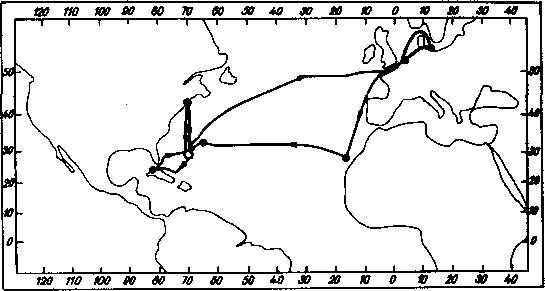

Маршрут 27–го рейса НИС «Академик Курчатов».

После неприятного последнего дня июля первый августовский день застал нас в пятнадцати милях западнее побережья Испании. Волнение стихло, и солнце собрало на палубе людей, уставших от предыдущего дня. На востоке показался берег. Время от времени то с одной, то с другой стороны судна появлялись блестящие черные спины двух дельфинов, долго сопровождавших нас.

Старый континент медленно уходил за линию горизонта, но через три дня мы снова увидим землю. Судно держало курс на Канарские острова — к нашей первой остановке на пути к научному полигону в Саргассовом море. Здесь нам предстояло запастись некоторыми необходимыми продуктами, так как на следующей остановке — Бермудских островах — цены на них чрезвычайно высоки. С приближением к островам настроение экипажа и научных работников становилось все более экскурсионным. Все мы готовились к встрече с этими столь экзотическими, по рассказам очевидцев, островами.

Из любви моря и огня…

Часто говорят, что Канарский архипелаг — «плод любви моря и огня». Несмотря на то, что по вопросу о происхождении островов все еще нет единого мнения, рельеф и специфические скальные образования подтверждают вулканический характер островов. Молчаливое доказательство бурного геологического прошлого в этой части света — потоки застывшей лавы, спускающиеся по крутым горным склонам к морю. Местами они образуют красноватые «каменные озера» и платформы или причудливые каменные монументы, облик которых завершила эрозия. Над всеми возвышается Тейде — самая высокая вершина архипелага, поднимающаяся из глубин кратера Лас — Канядас.

Архипелаг расположен около 16° западнее Гринвича и около 28° севернее экватора, на расстоянии почти 120 км от северо — западных берегов Африки. Состоит из семи крупных островов: Тенерифе, Гран — Канария, Фуэртевентура, Гомера, Ла — Пальма, Лансароте и Иерро. Общая площадь островов'— 7,2 тыс. кв. км. Население

— около миллиона человек.

Самый большой из островов, Тенерифе, о котором мы хотим рассказать более подробно, имеет площадь 1946 кв. км. Длинный горный хребет рассекает этот остров на две совершенно разные части: северную — зеленую и влажную, и южную — коричневую и сухую. Горный массив служит как бы барьером для дующих в этих местах пассатных ветров. Они отдают свою влагу северной части острова и достигают южной более сухими и теплыми. Независимо от этого, погода на Канарских островах благоприятна для миллионов туристов, посещающих их. Исключение представляют лишь дни, когда температура воздуха падает ниже 15° или поднимается выше 26 °C.

Канарский архипелаг.

Что определяет мягкость климата в этих местах? Конечно же, море. Проходя над ним, пассаты охлаждаются и увлажняются. С другой стороны, и Канарское течение имеет свои особенности. Движение водных масс характеризуется быстрым поднятием на поверхность глубинных вод, в силу чего температура воды у побережья летом — около 28 °C, а зимой — около 18 °C.

Вечная весна на Канарских островах объясняется постоянством температур. Разница между средней температурой в феврале и сентябре (самым холодным и самым теплым месяцами) редко превышает 6 °C. В августе 90 % дней солнечные, а в январе они составляют половину месяца.

Но есть и еще одна причина, делающая Тенерифе особенно привлекательным. Это необыкновенное разнообразие пейзажа: чистые и просторные пляжи, вплотную примыкающие к тихим зеленым долинам, над которыми высятся поражающие воображение вулканические колоссы.

Но давайте вновь обратимся к истории. Существует много забавных версий о происхождении названия архипелага. Некоторые считают, что оно происходит от канареек, которых здесь множество, но, возможно, название этой птички позаимствовано у архипелага. По мнению других, истина заключается в словах древнеримского ученого Плиния Старшего, который предположил, что древние посетители островов натолкнулись здесь на огромное количество диких собак (лат. canis). Но, может быть, правильнее всего связать название островов с именем Кернес, данным архипелагу его коренными жителями — гуанчами.

Первые европейцы, прибывшие на острова до их закабаления, встретили здесь довольно отсталое в своем развитии население. Люди жили в каменных пещерах, использовали топоры из шлифованного камня и мастерили неказистые глиняные предметы. Гуанчи пасли овец, коз, держали свиней, имели определенные познания в земледелии. О последнем свидетельствуют обнаруженные остатки запеченных зерен пшеницы и ячменной муки. Искусство мореплавания было для них неизвестно, поэтому рыбачили они, сидя на берегу.

Культовые обряды гуанчей, предположение о сходстве их языка с ливийским дают основание полагать, что некогда они поддерживали связь с континентом. Этнографы, например, склонны утверждать, что техника мумифицирования у гуанчей и египтян сходна. Для этой цели жители Канарских островов использовали «драконову кровь», т. е. сок драконового дерева. Этим соком они обмазывали тело несколько раз, а потом через нос и рот вливали его вовнутрь, предварительно умастив умершего овечьим жиром и благовониями. После этого тело оставляли на солнце до полного высушивания. Мумию заворачивали в грубую кожаную одежду. Погребение совершалось в труднодоступных пещерах: руки мужчин вытягивали вдоль тела, а женщин — скрещивали на животе. Вход в пещеру замуровывался.