Самым внушительным океанским течением является Антарктическое циркумполярное течение, или, как его еще называют, течение Западных ветров. Опоясывая земной шар и пересекая три океана, оно достигает в ширину 2 500 км и проникает на глубину 3000–5000 метров. За одну секунду течение переносит более 200 млн. кубических метров воды со скоростью 25–30 см в секунду. Исследования показали, что его отклонение от параллелей обусловлено взаимодействием с рельефом дна, причем при уменьшении глубины океана течение отклоняется влево, а при повышении — вправо.

Иными характерными представителями группы течений, направленными вдоль параллелей, являются экваториальные, или пассатные течения. Они известны еще со времен Колумба, который, наблюдая за движением своего судна, пришел к заключению, хотя и довольно приблизительному, что в тропических зонах Атлантического океана вода перемещается на запад. Пассатными они называются потому, что вызываются господствующими здесь пассатами. Эти ветры дуют по обе стороны экватора круглый год, способствуя переносу на запад огромных масс воды, образующих Северное и Южное Пассатные течения.

Ближе к экватору пассатные ветры ослабевают, а в области экватора вообще исчезают. Здесь расположена так называемая штилевая зона. В результате неравномерности ветрового поля в ней образуется Межпассатное противотечение, направление которого — восточное, т. е. обратное движению пассатных течений. Амплитуда колебания его скорости довольно велика, что объясняется годовыми колебаниями скорости ветра.

Схема распределения течений на поверхности Мирового океана

I —5 — Северное и Южное экваториальные течения, 6 — Куросио; 7 — Восточно — Австралийское течение; 8 — Гольфстрим; 9 — Бразильское течение; 10 — Агульясово течение; 11 — Северо — Тихоокеанское течение; 12 — Северо — Атлантическое течение; 13 — Антарктическое циркумполярное течение; 14 — Калифорнийское течение; 15 — Перуанское течение; 16 — Канарское течение; 17 — Бенгальское течение; 18 — Западно — Австралийское течение; 19–21 — Экваториальные противотечения; 22 — Аляскинское и Алеутское течения; 23 — Норвежское течение; 24 — Западно — Шпицбергенское течение; 25 — Восточно — Гренландское течение; 26 — Лабрадорское течение; 27 — Течение Ирмингера; 28 — Оясио; 29 — Фолклендское течение.

Интересно отметить, что система экваториальных течений в каждом из океанов имеет свои особенности, связанные с размерами, формой и общим расположением океана. Например, в Тихом океане экваториальное противотечение зарождается у берегов Филиппин и движется на восток со средней скоростью 40–60 см в секунду. Пройдя 8500 миль, оно достигает берегов Южной Америки. То же происходит и в Атлантическом океане, но там из‑за небольших размеров океана течения распространяются на относительно небольшие расстояния.

В Индийском океане система течений испытывает сильное влияние муссонов. С другой стороны, «поведение» этого океана, расположенного в Южном полушарии, несколько иное. Например, когда дует северо-восточный муссон, направление которого почти совпадает с направлением пассатных ветров, система функционирует так же, как и в других океанах. Однако изменение направления муссона порождает необычную ситуацию, при которой экваториальное противотечение просто — напросто исчезает.

В последние тридцать лет результаты усилившихся в этот период наблюдений приводят к неожиданным открытиям, особенно когда они ведутся в районе «кухни» земной погоды — в тропиках и на экваторе. Первый сюрприз был преподнесен довольно необычным образом. В 1951 году американский океанограф Таунсенд Кромвелл возглавил экспедицию, имевшую задачу исследовать условия жизни некоторых видов морских организмов в экваториальных широтах Тихого океана, т. е. целью этой экспедиции отнюдь не являлось изучение морских течений. Для выполнения задачи экспедиции необходимо было опустить рыболовные снасти на глубину в несколько сот футов. На поверхности их удерживали специальные поплавки. Так как измерения проводились в области Южного Пассатного течения, отличающегося стабильностью, то естественно Кромвелл ожидал, что снасти, опущенные в воду, и поплавки будут относиться течением на запад.

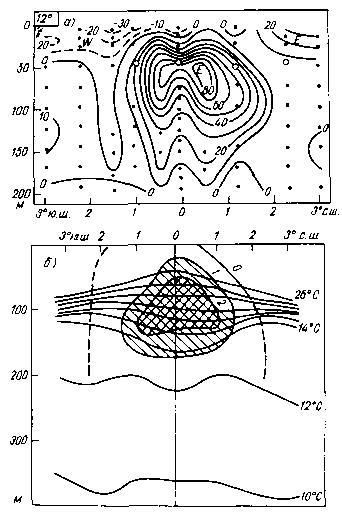

Вертикальный разрез струи течений: а) течения Ломоносова; 6) течения Кромвелла. По замкнутым кривым скорость течений, выраженная в см/с для течения Ломоносова, а в узлах (миль/час) — для течения Кромвелла, одинакова. На нижнем рисунке показаны линии одинаковых температур в области течения Кромвелла.

И вот неожиданно для ученого рыболовные снасти стало относить на восток. Удивлению его не было границ, и Кромвелл тут же решил выяснить причину этого «недоразумения». Он приказал опустить в воду все измерительные приборы, которыми располагали на судне. Оказалось, что никакой ошибки нет. Под поверхностным течением, движущимся на запад, располагается мощный поток, направленный на восток. В честь открывателя это подповерхностное течение в Тихом океане было названо течением Кромвелла.

Спустя восемь лет после открытия экваториального противотечения в Тихом океане экспедицией советских ученых, ведущей наблюдения в Атлантическом океане на НИС «Михаил Ломоносов», было обнаружено подповерхностное противотечение, подобное течению Кромвелла, которое ныне носит имя Ломоносова. А на следующий год советская экспедиция на НИС «Витязь» обнаружила и в Индийском океане подобное противотечение. Таким образом было установлено, что подповерхностное течение является характерным свойством экваториальной циркуляции Мирового океана.

Для всех подповерхностных противотечений в области экватора характерна струйность, а также то, что они направлены строго вдоль экватора. Их ширина сравнительно невелика (+ 2° от экватора), скорость меняется слабо, а вертикальная мощность составляет приблизительно 200–250 метров. Самым быстрым из всех является течение Кромвелла, чья скорость в стержне 150 см/с, в то время как скорость течения Ломоносова и течения в Индийском океане соответственно достигает 120 и 80 см/с.

Откуда берутся те колоссальные водные резервы, которые непрерывно «питают» глубинные противотечения? Для ответа на этот вопрос необходимо исследовать воды, из которых они состоят. Например, в Атлантическом океане стержень струи состоит из вод с повышенной соленостью. Таковы приблизительно воды Южного Пассатного течения. Можно предположить, что в западных областях океана в непосредственной близости от берегов происходит трансформация течений, которая заставляет некоторые из них изменить свое направление.

Вскоре после открытия глубинных противотечений ученые заинтересовались их происхождением. Естественно напрашивался вывод, что коль скоро течения зарождаются в западных областях океана, значит, и их источник следует искать там. Так бассейн Карибского моря и близлежащих, восточных областей океана стал объектом пристального внимания.

Пассатные течения, достигнув берегов американского континента, меняют свое направление. Северное Пассатное, достигнув Малых Антильских островов, дает начало Антильскому течению, а часть вод вливается в Карибское море. Воды Южного Пассатного течения, обогнув «кромку» Южной Америки, также вливаются в Карибское море, тем самым давая начало Гвианскому течению, которое огибает северо — восточные берега континента (см. рис. на с. 42). Оба течения известны с давних пор. Направление движения их вод подсказывает нам, что они не в состоянии «питать» своими водами течение Ломоносова. Однако после 1961 г. в научной печати стали появляться сообщения о том, что в результате измерений обнаружено течение восточного направления между Антильским и Гвианским течением.

Вновь организована специальная экспедиция для поисков в этом районе противотечения. В 1967 году открыто и описано течение, о существовании которого ученые уже предполагали. Экспедиция была проведена на судне «Академик Курчатов», которому было суждено занять почетное место на страницах истории океанографии.