Сходство эволюционного процесса, которое прослеживается в общих чертах во всем мире, имеет большое значение. Мы можем сказать, что два пласта, встреченные на двух разных континентах, но содержащие близкий комплекс ископаемых, должны быть близки по возрасту. Справедливость этого заключения стала очевидной за сто лет до того, как оно было подтверждено измерениями возраста, основанными на радиоактивности. Благодаря этому соответствию возможно сопоставление или корреляция пространственно разобщенных пластов в различных частях одного и того же континента или на различных континентах (Это утверждение только приблизительно правильно. Земная поверхность своим разнообразием влияет на эволюцию организмов и их расселение. Поэтому одновозрастные слои могут содержать в разных местах и существенно различные ископаемые остатки организмов. - Прим. ред).

Геохронологическая шкала

Корреляция, осуществленная на основе ископаемых остатков, сделала возможным составление стандартного перечня слоев, имеющего форму диаграммы, называемой геохронологической шкалой. Эта шкала составляет основное содержание стратиграфии - науки о слоях. Она является той основой, к которой мы пытаемся привязать большую часть накопленной нами информации о Земле. В ней объединены все известные слои, согласно тому положению, которое они занимают друг относительно друга. Таким образом, получается график, имеющий вид колонки, состоящей из слоев. Простейшая форма его дана в таблице 1, где показаны наиболее крупные единицы стратиграфической шкалы, без многочисленных подразделений. Основные единицы шкалы названы по названиям слоев пород, содержащих характерные ископаемые. Эти единицы группируются в системы, отделы и т. д., как показано на схеме. Названия их обозначают также и соответствующие промежутки времени. Таким образом, мы можем сказать, что слои, составляющие девонскую систему (или просто девонские слои), отлагались в течение девонского периода. Этот период, как показывает таблица, длился от 415 до 360 миллионов лет назад, то есть приблизительно 55 миллионов лет.

В деталях геологическая шкала представляет собой систему, подобную системе расстановки книг на полках большой библиотеки. Новые книги, поступающие в библиотеку, зандсятся в каталог и затем расставляются на полках в соответствии с их положением в системе. Таким образом, библиотека постоянно пополняется. Подобным же образом поступают и с вновь открытыми слоями. В конце 50-х годов двадцатого века, когда геологи начали изучать горные породы Антарктиды на основе имевшейся системы, они нашли в почти неизвестных слоях этого континента характерные ископаемые, по которым смогли выделить в различных районах отложения, относящиеся ко многим крупным подразделениям геологической шкалы. Это один из примеров постоянно происходящего пополнения стратиграфической колонки.

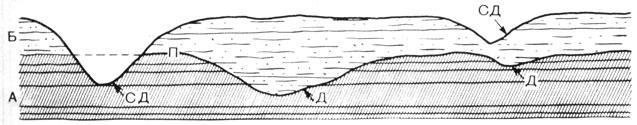

Главная причина, по которой геологическая шкала представляет собой идеализированный, а не реально существующий объект, заключается в том, что ни в одной части континента не встречаются отложения всех крупных и мелких подразделений шкалы, образующие непрерывную последовательность. Это происходит потому, что все слои ограничены в своем распространении. Площадь, на которой встречается какой-либо слой осадочных пород, не превышает площадь соответствующего морского бассейна, в котором отлагались эти осадки. Правда, некоторые мелководные моря были очень обширными. Около 100 миллионов лет назад один из таких бассейнов простирался от южной Мексики к северу через всю Северную Америку до Северного Ледовитого океана, разделяя континент на два отдельных массива суши. Однако большинство морских бассейнов были меньших размеров, и ни один из них не занимал в какой-либо момент времени целый континент. Таким образом, каждый слой первоначально занимал ограниченную площадь. Площадь многих слоев далее еще более уменьшалась в результате эрозии, которая во многих бассейнах уничтожала часть - и даже, большую часть - слоя до того, как этот слой перекрывался следующим. Обычно следы эрозионной деятельности сохраняются на поверхности, разделяющей верхнюю часть эродированного слоя и основание вышележащего (рис. 8).

Рис. 8. Две серии морских слоев, обнажающиеся на склоне современной долины. После того как была отложена более древняя серия А, мелководное море отступило, и поверхность П подверглась размыву. Реки прорезали долины Д. Позднее море вторглось на эту территорию и затопило размытую поверхность Я, которая постепенно оказалась погребенной под новой серией осадков Б. Затем море снова отступило, и осушенная поверхность подверглась расчленению современными долинами СД. Серии А и Б залегают несогласно (с перерывом) по отношению друг к другу, что можно видеть на поверхности раздела П

Таким образом, геологическая шкала представляет собой одновременно схему и каталог. К началу XX в. были уже известны основные подразделения шкалы, показанные в таблице 1, а также характерные для каждого из них ископаемые. Не хватало только временных характеристик, для которых требовалось определение возраста.

Геологическое летоисчисление

Потребность в надежных способах определения времени стала ощущаться задолго до того, как были выделены основные подразделения геохронологической шкалы. Были сделаны попытки определить возраст наиболее древних осадочных пород. Пытались, например, разделить суммарную мощность морских осадочных пород на континентах на толщину слоя осадков, ежегодно выносимого с континентов реками. Считалось, что полученный результат представляет минимальное время, за которое могла накопиться толща осадочных пород. Но этот простой расчет включал некоторые неизвестные факторы, которые поэтому должны были оцениваться произвольно. Наиболее ошибочные выводы влекло за собой предположение о том, что скорость поступления осадков всегда была одинаковой; сейчас мы знаем, что это не так. Величины, полученные с помощью этого расчета - от 100 до 300 миллионов лет - не удовлетворяли большинство ученых, которые полагали, что наиболее древние осадочные пласты должны быть гораздо старше.

Определение возраста радиометрическим методом. Следующий этап в определении времени событий истории Земли начался в 1896 г. с открытием естественной радиоактивности. Исследования, последовавшие за этим открытием, положили конец приблизительности оценок, так как радиоактивность дает способ непосредственного измерения действительного возраста пород. В первой главе книги упоминалось, что внутреннее тепло Земли предположительно наполовину - результат естественной радиоактивности. Химические элементы, обладающие в той или иной степени естественной радиоактивностью, входят в состав большого количества минералов. К таким элементам относятся уран, торий, рубидий, стронций и углерод. Радиоактивные формы этих элементов обладают свойством самопроизвольного и постоянного распада атомов. При этом атомы испускают элементарные энергетические частицы и превращаются в "дочерние" атомы, которые по строению отличаются от исходных.

Для любого радиоактивного элемента скорость распада постоянна и может быть измерена с достаточной точностью. На этом основан способ определения возраста некоторых пород, сущность которого сводится к следующему. Породы состоят из минералов, а минералы содержат различные элементы, в том числе и радиоактивные. В любом минерале, входящем в состав магматических пород, радиоактивный распад начинается с того момента, как минерал выкристаллизовался из магмы. Для каждого радиоактивного элемента известны две величины: исходное количество этого элемента в минерале и скорость распада. Третья величина - количество элемента в минерале в данное время - может быть измерена. Если все эти три величины известны, можно рассчитать время, прошедшее с момента кристаллизации минерала из магмы и определить приблизительно - с точностью до 5% - возраст магматической породы, в состав которой входит этот минерал.