Рис. 1. Если бы Землю разрезать, как яблоко, то обнаружилось бы состоящее из двух частей металлическое ядро, окруженное слоями каменного материала. Земная кора имеет очень небольшую толщину. В верхней части рисунка изображен в увеличенном вертикальном масштабе фрагмент земной коры, включающий и океаническую и континентальную часть

На поверхности находится кора, состоящая из различных пород. Толщина коры по отношению к диаметру земного шара меньше, чем толщина яичной скорлупы по отношению к яйцу. Кроме того, в отличие от яичной скорлупы толщина ее не везде одинакова. Под океанами она всего лишь около 5 километров, а в пределах континентов - от 40 до 60 километров. Мантия("белок" яйца) состоит из материала более тяжелого, чем породы коры. По объему она составляет около 80% всей Земли. Книзу она резко переходит в ядро ("яичный желток") - металлическое, очень тяжелое и, вероятно, представляющее собой сплав железа, никеля и, возможно, серы или кремния. Очень вероятно, что богатое железом земное ядро является источником магнитного поля Земли, управляющего стрелками наших компасов.

По сравнению с температурой земной поверхности внутренняя часть Земли очень горяча. Даже в глубокой шахте, хотя она составляет лишь крошечную долю расстояния до центра Земли, очень жарко. Некоторые шахты должны вентилироваться охлажденным воздухом. Это иллюстрирует тот общеизвестный факт, что температура повышается с глубиной, по крайней мере в пределах коры и несколько глубже (насколько - точно неизвестно). Величина этого повышения температуры, называемая геотермическим градиентом, изменяется от места к месту, однако в среднем в пределах коры она составляет от 10 до 50° С на километр. Если принять средний градиент равным 30°, то основание коры должно иметь температуру около 1800°, то есть буквально быть раскаленным докрасна. Считается, однако, что внутри ядра градиент снижается в связи с тем, что металлические породы хорошо проводят тепло. Если это так, то возможно, что температура в центре Земли не превышает нескольких тысяч градусов. Почти половина этих огромных запасов тепла имеет своим источником радиоактивность. Радиоактивные химические элементы, находящиеся в теле Земли, распадаются, и при их распаде выделяется тепловая энергия. Считают, что другая половина запасов тепла сохранилась от тех времен, когда Земля только возникла (Проблему теплового состояния Земли Р. Ф. Флинт изложил очень кратко. Укажем хотя бы на то, что содержание радиоактивных элементов и выделение радиоактивного тепла в Земле уменьшается с глубиной. Выделение радиоактивного тепла уменьшалось и с течением времени, так как радиоактивные элементы постепенно распадались. Сжатие Земли также повышало ее температуру. - Прим. ред).

Каким бы ни был геотермический градиент, мы можем быть уверены, что внешняя часть тела Земли является своего рода термоизоляционной оболочкой. Она допускает лишь очень медленное проникновение тепла из внутренних областей к поверхности, откуда оно медленно излучается в атмосферу; тепловое излучение Земли составляет приблизительно 1/20000 часть того тепла, которое поступает на поверхность Земли от Солнца.

Другое свойство Земли - давление - также возрастает с глубиной. Это возрастание является непосредственным результатом увеличения с глубиной веса вышележащих слоев. Поэтому наряду с геотермическим градиентом существует градиент давления. На поверхности Земли, на уровне моря, давление атмосферы составляет около 1 кг/см2. Но давление, которому подвергается со всех сторон точка в центре Земли, согласно расчетам, превышает 3000 т на 1 см2. Даже на сравнительно небольшой глубине - 10-20 километров - давление настолько велико, что может вызвать существенные изменения в строении пород.

Континенты и океанические впадины

Наш снимок из космоса подтверждает то, что мы уже знаем по своему собственному опыту, - Земля имеет неровную поверхность, представляющую чередование приподнятых и опущенных участков. Самые большие и обширные поднятия - это континенты, а еще более обширные понижения - океанические впадины. Морские воды покрывают 71% земной поверхности, но общая площадь океанических впадин меньше - она составляет всего около 60%. Разница между этими величинами, 11%, относится за счет шельфов (материковой отмели), где воды неглубоки. Шельфы, непрерывной каймой опоясывающие континенты, в большей степени принадлежат континентам, а не океанам. Континенты не только уступают океанам по площади; как можно видеть из следующих данных, величина поднятия их над уровнем моря невелика по сравнению с глубинами океанов:

(Глубина Марианского желоба, являющегося самым глубоким в Мировом океане, достигает 11 022 м. - Прим. ред)

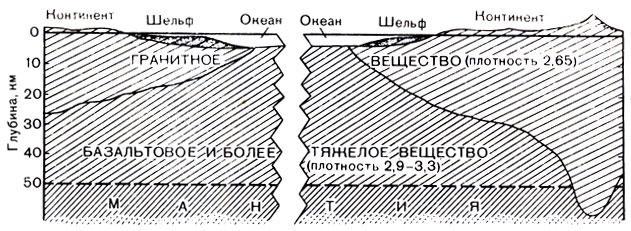

Едва ли поэтому удивительно, что континенты, возвышающиеся в среднем на 5 километров над дном океана, состоят из особого материала, отличающегося от того, который подстилает океанические впадины (рис. 2). Под океанами залегает базальт, тяжелая горная порода, почти черного цвета, содержащая большое количество железа и магния. Ниже базальта находится слой материала, подобного базальту, но еще более тяжелого. Во многих местах базальт изливается на дно океанов в виде лавы и, затвердевая, образует вулканические конусы; многие из них представляют собой острова. В отличие от базальтов породы, слагающие континенты, легче по весу, светлее по окраске и содержат больше кремния и алюминия. Континентальные породы могут быть различными, но общий состав всей этой группы пород приближается к гранитам. Поэтому мы говорим, что континенты состоят из гранитов, а дно океана - из базальтов. Базальтовые породы, однако, не только подстилают океаны, но и опоясывают всю Землю, простираясь также и под континентами. Граниты же, с другой стороны, ограничены в своем распространении континентами и их шельфами.

Рис. 2. Континенты, в том числе и их шельфы, легче, чем подстилающий их базальтовый материал, и поэтому они плавают на базальтах. На рисунке не показана большая часть пространства океана (заключенная между зигзагообразными линиями), где легкие породы отсутствуют

Различие в весе этих двух видов пород объясняет, почему континенты возвышаются над океаническими впадинами. Подобно тому, как лед, имеющий удельный вес около 0,9, плавает в воде, континенты, состоящие из гранита (удельный вес 2,65), могут плавать по поверхности базальтов (удельный вес 2,9) и более тяжелого материала (3,3), подстилающих их. Таким образом, континенты напоминают "гранитные плоты", плавающие в море темного тяжелого базальта. На первый взгляд трудно представить, что одни породы могут плавать на других породах, так как мы привыкли считать горные породы такими, какими мы видим их на поверхности Земли, - хрупкое вещество, обычно с трещинами, которое может быть разбито на куски ударом молотка. Однако лабораторные эксперименты показали, что при достаточной температуре и давлении породы становятся пластичными. На глубинах 10-20 километров и более, там, где гранитные породы подстилаются базальтами, температура и давление настолько велики, что породы перестают быть горными породами в обычном смысле этого слова. Они не разрушаются, а медленно текут. Поэтому в некотором смысле гранитные континенты действительно плавают: на огромных глубинах как гранитный, так и базальтовый материал, если на них с одной стороны воздействует сила, текут в противоположную сторону, напоминая зубную пасту, которую выдавливают из отверстия тюбика.

Четыре оболочки

Наше представление о Земле будет ближе к действительности, если мы представим ее себе не как единую сферу, а в виде четырех отдельных, тесно связанных между собой оболочек. Три из них можно частично видеть на космическом снимке: 1) твердая земля, состоящая главным образом из горных пород; 2) жидкий океан, состоящий из воды; 3) подвижные облака, состоящие из водяного пара, входящего в состав атмосферы, горные породы, вода, воздух. Мы видим, таким образом, часть сферы диаметром 12 700 километров, образованной горными породами и окруженной двумя тонкими, подвижными, частично проникающими друг в друга и в толщу тверйой сферы оболочками - жидкой и газообразной. Такова лищосфера (верхняя поверхность ее совпадает с верхней поверхностью земной коры), окруженная гидросферой (вода) и атмосферой (азот и кислород). Все эти три оболочки соприкасаются на поверхности литосферы, и поэтому она является зоной активного проявления разнообразных процессов. Она же является зоной наибольшей концентрации четвертой сферы - биосферы, объединяющей все живое. В настоящее время описано и изучено только полтора миллиона видов ныне существующих животных и растений. Но возможно, что общее количество видов достигает нескольких миллионов. Каждый вид включает множество особей; в некоторых видах число их просто огромно. Едва ли можно сомневаться в том, что общее количество живых организмов поистине неисчислимо.