Мы знаем, что некоторые млекопитающие всеядны. Например, современные медведи едят плоды, ягоды, муравьев и рыбу. Они могут существовать в различных условиях, обычно там, где есть реки и по крайней мере какие-нибудь деревья, поскольку у них мало врагов и скорость передвижения не имеет для них большого значения.

Мы вправе ожидать, что такие различия в условиях жизни млекопитающих и пищевом рационе существенно повлияли на их форму тела и строение. Это становится ясно, когда мы изучаем ряд ископаемых скелетов, полученных из достаточно полного геологического разреза.

Эволюция конечностей и зубов. Ископаемые скелеты, собранные в различных отложениях мезозоя, обнаруживают прогрессирующие изменения в строении, очевидно связанные со средой обитания и с тем способом питания, который был обусловлен этой средой. Млекопитающие, которые паслись в лесах и редколесьях, сохраняли примитивную, довольно плоскую стопу, которая, как мы предполагаем, была типична для мезозойских млекопитающих. У них сохранялись также неспециализированное коренные зубы, служившие для пережевывания лиственной пищи. Постепенно ноги их удлинялись, что отчасти позволяло им лучше спасаться от хищников, которые постепенно становились более опасными.

У плотоядных животных, которые охотились и выслеживали травоядных, также сначала сохранялась плоская стопа. Но понемногу их конечности приспособились к быстрому бегу на короткие расстояния. Пятка (п) у них отделилась от земли (рис. 56, Б), конечности стали длиннее и легче, и мускулы бедра образовали пучок, необходимый, чтобы обеспечить быстрый рывок в начале преследования. Хорошо развитые когти позволяли схватывать и валить добычу. Заостренные передние зубы давали возможность кусать, а сильные мышцы челюстей грызть добычу.

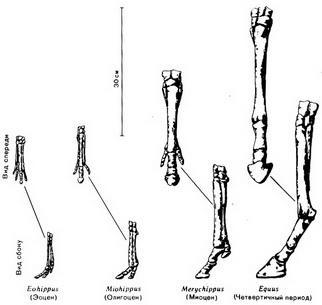

Рис. 56. Кости конечностей четырех различных видов млекопитающих

Конечности и зубы травоядных млекопитающих также претерпевали изменения, хотя совсем иначе. Так как пасущиеся животные должны были бегать, у них значительно увеличилась длина и бедра и стопы; мускулы стали более сильными. Пятка приподнялась так высоко, что стопа стала почти вертикально (рис. 56, В), а когти на пальцах стали длиннее и толще. Параллельно с этим произошло удлинение отдельных пальцев, так что другие перестали прикасаться к земле, постепенно уменьшились и в конце концов совсем исчезли (рис. 57). Такое изменение уменьшило вес стопы и способствовало увеличению скорости бега у травоядных млекопитающих и дальности их перемещения. Эта эволюция, происходящая более или менее одновременно у различных видов млекопитающих, может служить свидетельством определяющего влияния среды. Однако вследствие дифференциации среды изменение стопы зашло у отдельных видов млекопитающих дальше, чем у других. У свиней "действуют" четыре пальца, у носорогов - три, у верблюдов, оленей и крупного рогатого скота - два, у лошадей - один.

Рис. 57. Кости передних конечностей четырех родов ископаемых лошадей. Через 50 миллионов лет эволюционного развития число пальцев уменьшилось от четырех до одного, а общая длина конечности увеличилась почти в 12 раз

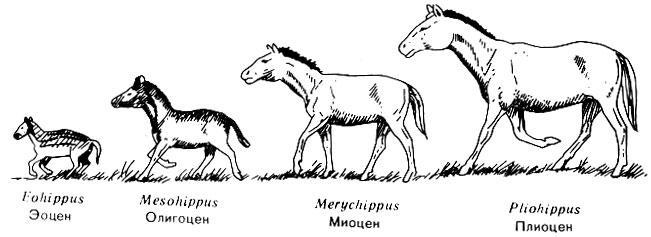

Этот процесс занял долгое время. Например, лошади, впервые появившиеся в эоцене, дошли до своего современного состояния (то есть стали иметь один палец) к раннему плиоцену, а это значит в течение почти 60 миллионов лет. Если поколения лошадей сменяются в среднем через четыре года, то этот процесс охватил 15 миллионов поколений - 15 миллионов возможностей для изменений, причем каждое поколение подвергалось воздействию среды, имевшему то же самое направление развития. Если бы мы взяли 15 миллионов лошадей, по одной от каждого поколения, и выстроили их друг за другом, начиная с небольшой эоценовой лошади и кончая крупной современной, и они проходили бы мимо нас со скоростью около 6,5 километра в час, то этот парад продолжался бы более четырех месяцев. Наблюдая эту процессию в течение часа (в любой момент из этих четырех месяцев), мы не увидели бы заметных изменений в облике животных. Но к концу процессии вместо небольших, питающихся ветками животных высотой около 30-40 сантиметров, передвигающихся, опираясь на четыре пальца, мы увидели бы лошадей, опирающихся на один палец и имеющих высоту в холке до полутора метров (рис. 58).

Рис. 58. Четыре вида лошадей, живших в различные эпохи. Eohippus и Mesohippus в действительности были еще меньше по отношению к более поздним лошадям, чем это показано на рисунке

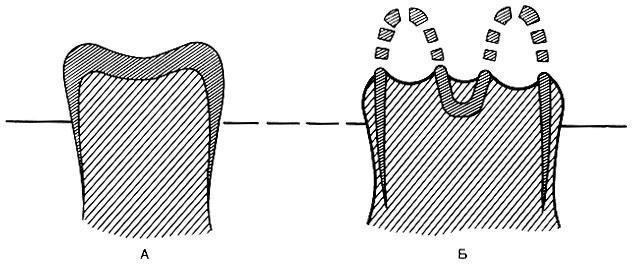

В ископаемых скелетах степных травоядных заметны и другие эволюционные изменения. У них удлиняются челюсти, причем происходит разделение зубов на резцы, расположенные спереди, и зубы, расположенные сзади и предназначенные для жевания. Но так как степные травы содержат большое количество кремния, а кроме того растительность степи часто покрыта пылью, серьезную проблему представляло истирание коренных зубов мелкими твердыми частицами кремнезема. Ход эволюции привел к видоизменению коренных зубов. У лошадей эти зубы приобрели высокую коронку и складчатые образования эмали (рис. 59), напоминающие модель Аппалачских гор в миниатюре. Эти складки включают твердый слой эмали и прилегающий к ней более мягкий материал. При жевании пыльной травы зубы снашиваются, но эмаль стирается в последнюю очередь и образует выступы, придавая поверхности зуба шероховатость и облегчая перетирание зеленой пищи.

Рис. 59. Коренные зубы млекопитающих. А. Низкий коренной зуб нетравоядного млекопитающего. Б. Коренной зуб травоядного млекопитающего, более высокий и имеющий складчатую структуру; более мягкий материал быстрее истирается, а твердая эмаль (на рисунке показана частой штриховкой) образует небольшие выступы

В отличие от описанных случаев далеко зашедшей специализации, некоторые млекопитающие были очень слабо специализированы. Они не были ни травоядными, ни плотоядными, могли есть и действительно ели все, что попадалось. Они не оказывали четкого предпочтения ни лесу, ни степи, но жили в любом районе, где была хорошая пища в достаточном количестве, будь то насекомые, ягоды или плоды, рыба или мелкие млекопитающие. Они были искателями и скитальцами. Типичными современными примерами таких животных являются медведи, еноты, некоторые виды обезьян. Млекопитающим, ведущим такой образ жизни, не требовалось вследствие условий жизни или пищевого рациона изменять форму своих зубов и конечностей. Они навсегда сохранили примитивную плоскую стопу (рис. 56, Г) и низкие коренные зубы (рис. 59 А).

Эволюция млекопитающих на суше, в море и в воздухе

Если проследить эволюционные линии всех ископаемых млекопитающих, как мы это уже сделали с лошадьми, эти линии, разветвляясь, образуют дерево, подобное схеме развития динозавров. Схема млекопитающих значительно сложнее, но на рисунке 60 дан ее упрощенный вариант, включающий только основные ветви. Однако даже на этой упрощенной схеме видно, что большинство ветвей отделилось от главного ствола в эоцене. История эволюционных изменений основных линий слишком сложна, чтобы излагать ее полностью. Интересно, однако, рассмотреть хотя бы немногие из исчезнувших ныне видов, принадлежавших к заканчивающимся тупиком эволюционным линиям, не показанным на нашей схеме. Некоторые из них изображены на рисунке 61. С нашей точки зрения, они выглядят странно. Но было бы, однако, несправедливо считать эти виды неудачными только на том основании, что они вымерли и, поэтому их облик непривычен для нас.

Рис. 60. Эволюционные линии млекопитающих