Как мы уже отмечали, сведения о наличии ископаемых остатков и их возрасте, помещенные в таблице 2, представляют собой установленные факты. Другие данные в этой таблице справедливы с различной степенью вероятности.

Но даже в том виде, в каком таблица существует, она дает нам общее представление о том, как могло бы происходить развитие живой материи до начала фанерозоя. При этом следует помнить, что описанный выше период развития Земли представляет собой не только начало ее истории. Он охватывает почти всю историю Земли, занимая почти около 87% геологического времени. Таким образом, все оставшееся время этой истории составляет всего лишь 13% продолжительности существования Земли. Причина такого несоответствия заключается в обилии фактических данных о жизни в течение фанерозоя. Вследствие большого количества ископаемых остатков, относящихся к фанерозою, многообразие жизненных форм в эту эпоху подтверждается многими интересными деталями, легко поддающимися расшифровке. Но более старые породы подверглись полному метаморфизму, при этом большинство ископаемых остатков, которые некогда в них содержались, оказались разрушенными. Другие слои древних пород, которые могли содержать ископаемые остатки, были перекрыты позднее осадочными слоями и, таким образом, недоступны для исследования. Поэтому нам до сих пор неизвестна большая часть фактов, принадлежавших к первому периоду истории Земли, который составляет 87% ее общей продолжительности. Таким образом, мы располагаем лишь отрывочными знаниями, пробелы в которых приходится заполнять предположениями. Мы надеемся, что эти предположения постепенно можно будет заменить фактически обоснованными положениями.

Нужно иметь в виду еще одно важное положение, относящееся к описанной выше истории Земли.

Существует не только влияние окружающей среды (какой, например, является и бескислородная атмосфера) на биосферу, но и обратное влияние биосферы на окружающую среду. Убедительным примером такого влияния может служить то обстоятельство, что свободный кислород, которым мы пользуемся, был, скорее всего, внесен организмами, буквально "выдохнут" растениями в процессе фотосинтеза. Таким образом, мы, как и животные, обязаны царству растений не только пищей, которую мы едим, но, очевидно, и самим нашим существованием. Без атмосферного кислорода человек не мог бы появиться на Земле.

Литература

Barghoorn E. S., 1971, The oldest fossils: "Sci. American", v. 224, p. 30-40. Cloud P. E., 1968, Atmospheric and hydrospheric evolution on the primitive Earth: "Science", v. 160, p. 729-736.

Glaessner M. F., 1961, Pre-Cambrian animals: "Sci. American", v. 204, p. 72-78. Henderson L. J., 1958, Fitness of the environment: Beacon Press, Boston. (Reprint; originally publ. 1913)

Опарин А. И., 1966, Возникновение и начальное развитие жизни, М., "Медицина".

Rush J. H., 1957, The dawn of life: Hanover House, New York.

Wald George, 1954, The origin of life: "Sci. American", v. 191, p. 45-54.

Глава восьмая. Эволюция живых организмов

Сложная цепь

Идея образования и расплавления земной коры и движения континентальных плит, сопровождающего эти процессы, поражает воображение как огромными размерами и весом движущихся глыб, так и колоссальной энергией, которая необходима для поддержания всей этой системы в движении. Однако не менее поразителен процесс эволюции живых организмов, проходящий через всю историю планеты Земля; он вызывает изумление огромным количеством участвующих в нем организмов и крайней сложностью биохимических процессов, в совокупности образующих Жизнь. В течение всей исгории Земли отдельные растения и животные, умирая, захоронялись под отложениями, а их форма и строение "консервировались" в виде ископаемых остатков, включенных в пласты пород. В наши дни многие ископаемые были найдены и собраны воедино. Если расположить их по порядку, то видно, что они образуют непрерывные ряды. Некоторые изменения, прослеживающиеся в поколениях современных организмов, представляют собой непосредственное продолжение цепи изменений, установленных по ископаемым остаткам. Все вместе эти ряды образуют сложную цепь со многими звеньями, которая постоянно удлиняется уже более 3 миллиардов лет, с тех самых пор, как химическая эволюция была замещена самовоспроизводством организмов. Теория этой цепи, теория эволюции живых организмов, позволяет понять историю жизни, ранее представлявшуюся беспорядочным скоплением ископаемых форм. А кроме того, как мы уже отметили в главе третьей, эта теория сделала возможной корреляцию слоев в различных районах и таким образом способствовала построению геохронологической шкалы.

Когда мы делаем попытку обрисовать историю организмов, мы закономерно начинаем с рассмотрения процесса эволюции, который восстанавливаем по ископаемым остаткам. Мы начнем с данных, на которых основано наше понимание этого процесса, а затем перейдем к рассмотрению того, как работает его механизм.

Доказательства эволюции

За последние сто лет среди ученых стало господствующим убеждение, что эволюция действовала всегда и действует и в настоящее время. Это убеждение основано на огромном количестве фактов, в том числе на данных различных отраслей науки. В частности, оно основано на анализе соотношения различных ископаемых и соотношения между зародышами различных животных, анатомических данных, опыте целенаправленного разведения растений и животных.

Ископаемые. Пожалуй, наиболее убедительным обоснованием теории эволюции являются собранные воедино сведения об ископаемых остатках. При сравнении ископаемых, собранных из различных пластов, становится очевидно, что чем моложе породы, тем более сложные организмы в них обнаруживаются; усложнение происходит в направлении от основания к вершине геохронологической колонки. Это подтверждается на примере слоев, выходящих в Большом каньоне Колорадо. Как мы отмечали в седьмой главе, наиболее древние ископаемые остатки принадлежат одноклеточным организмам, следующие по возрасту - растения, а затем - наиболее простые животные. Это прогрессирующее усложнение прослеживается к вышележащим (то есть более молодым) слоям, и наконец, последним в позднекайнозойских слоях появляется человек. Едва ли будет ошибкой считать это соотношение доказательством того, что со времени начала эволюционного процесса биологическая эволюция непрерывно создавала новые формы и структуры.

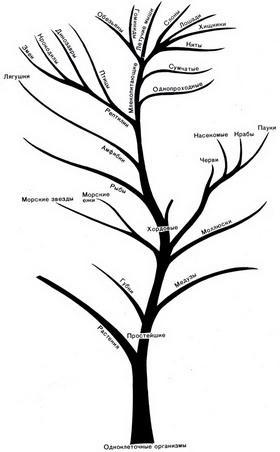

Если сравнивать различные ископаемые остатки не с их "родными" слоями, а между собой и с другими организмами, которые живут сейчас, выявляется другая удивительная закономерность. Если объединить между собой наиболее близкие группы, то графически соотношение между ними может быть представлено в виде дерева, со стволом, большими и малыми ветвями, причем существующие сейчас виды помещаются на вершинах ветвей (рис. 30). Если проследить распределение этих организмов по ветвям, сверху вниз, изменения кажутся незаметными, но общий эффект при переходе от малых ветвей к большим может оказаться весьма значительным. При переходе от малых ветвей, к большим ископаемые организмы становятся все более простыми, причем самые простые располагаются у основания ствола. Так или иначе, но все эти жизненные формы связаны друг с другом, как имена предков в родословном древе. Даже крошечные простейшие являются предками человека, как мы можем установить, проследив эту линию достаточно далеко вниз.

Рис. 30. 'Древо жизни', показывающее соотношение между различными формами жизни, как современными, так и ископаемыми. Приведенная схема далеко не полная; в нее включены только наиболее известные группы животных и не дано подразделений растительного мира