Вполне вероятно, что предком настоящих млекопитающих мог быть Cynognathus (фото 42) или один из родственных ему видов. А может быть, эта честь принадлежала другой рептилии, еще не обнаруженной в ископаемом состоянии. Это не имеет большого значения, потому что млекопитающие и рептилии, подобные млекопитающим, очень тесно связаны между собой. Какой бы ни была рептилия - родоначальник млекопитающих, - произошедшие от нее млекопитающие имели очень небольшие размеры. Большинство ископаемых млекопитающих, обнаруженных в триасовых, юрских и меловых слоях, были размером с крысу или мышь, а самые крупные не больше кошки. До сих пор не найдено ни одного целого черепа, не говоря уже о скелете, но обнаружено множество мелких челюстей с дифференцированными, как у млекопитающих, зубами и разрозненные кости. Эти кости больше напоминают кости сумчатых или однопроходных, чем плацентарных млекопитающих. В меловых слоях в западной Канаде найдены остатки, принадлежащие, без сомнения, опоссуму.

Небольшие размеры мезозойских млекопитающих указывают на то, что они не могли конкурировать с динозаврами и другими рептилиями, несмотря на имеющийся у них сравнительно большой мозг. Можно предполагать, что млекопитающие занимали подчиненное положение, старались держаться в стороне и, вероятно, питались насекомыми и семенами растений. Так как мы не располагаем целым скелетом, мы не можем представить себе, как они выглядели, но ископаемые черепа позволяют воссоздать внешний вид головы этих млекопитающих (рис. 54).

Рис. 54. Голова позднемезозойского млекопитающего. Остальные части тела реконструировать пока не удается, так как найден только череп

Приспособления к кайнозойским природным условиям

Общий обзор. Таково было положение вещей в конце мезозоя. На сцене начали появляться млекопитающие. С изменением ландшафтов и похолоданием климата динозавры постепенно исчезали, одна группа за другой, оставляя жизненное пространство свободным. Млекопитающие, которым больше не угрожали рептилии, осмелели. Волосяной покров и теплая кровь, а также больший объем мозга давали им возможность выжить в условиях похолодания и приспособиться к новым, более разнообразным природным условиям, на что динозавры оказались неспособны. По мере того как рептилии сдавали свои позиции, млекопитающие занимали освободившиеся территории, где им не угрожала существенная конкуренция. Наконец рептилии исчезли. Единственной опасностью для этих первых млекопитающих были другие млекопитающие. Конечно, среди "других млекопитающих" вскоре появились плотоядные хищники, которые завоевали свое место в пищевой цепи.

В этой истории можно найти сходство с мезозойской историей рептилий. Новая форма распространяется на новые территории и там, встречаясь с различными условиями среды, которую можно заселить, разделяется на несколько разновидностей. Животные одного вида охотятся на других. В результате конкуренции устанавливается своего рода динамическое равновесие видов. Оно "динамично" потому, что при этом одни виды вымирают, другие развиваются. Это равновесие представляет собой бесконечный ряд "битв", в которых перевес получает то одна, то другая сторона.

Если кайнозойскую историю млекопитающих рассматривать в перспективе, она состоит как бы из двух фаз: ранняя фаза экспериментирования природы на млекопитающих и поздняя фаза отработки их деталей, во время которой направления эволюции становятся более отчетливо выраженными. Ранняя фаза продолжалась включительно по олигоцен, поздняя - остальную часть кайнозоя. Конечно, она продолжается и сейчас, но с тех пор, как в конце плиоцена господствующее положение занял человек, путь развития млекопитающих резко изменил свое направление.

Палеонтологическая летопись ранней фазы создает представление, что эволюция довольно часто экспериментировала, временами неудачно, разрабатывала и опробовала различные модели, выбирая те, которые могли бы выдержать конкуренцию и преуспеть в той или иной природной среде. Во многих ранних моделях были обнаружены недостатки, и они были одна за другой отвергнуты. Уцелевшие виды просуществовали всю раннюю фазу и в ходе поздней фазы оформились и развивались по вполне определенным направлениям. Многие из них существуют до сих пор, занимая господствующее положение среди млекопитающих новейшего времени.

Фото 48. Uintatherium, травоядное млекопитающее массивного сложения, высотой около 1,5 м на фоне реконструированного эоценового ландшафта. Его причудливо украшенный череп едва ли был полезен при обороне или при нападении. Возможно, он привлекал особей противоположного пола, а если так, то естественный отбор мог способствовать развитию этих выростов

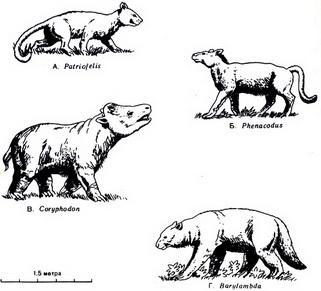

Ранние неспециализированные группы. Примитивный характер раннекайнозойских млекопитающих (фото 48, рис. 55) объясняется двумя главными причинами. Во-первых, эти млекопитающие происходили непосредственно от позднемеловых видов, которые сами по себе были примитивными. Во-вторых, широко распространенные в это время лесные ландшафты привели к сохранению архаичных форм животных. Вероятно, большая часть раннекайнозойских млекопитающих принадлежала к группе плацентарных. Как правило, они были небольших или средних размеров (хотя один из них достигал величины современного носорога). Ступня этих млекопитающих была плоской или почти плоской (рис. 55, А), а у некоторых массивной, как у слона, и почти все они имели пять пальцев. Среди них были как травоядные (большей частью питающиеся побегами деревьев), так и хищники. Последние выделялись главным образом формой зубов и примитивными когтями, не имея резких отличительных особенностей общего облика. Некоторые из раннекайнозойских млекопитающих, как, например, Uintatherium, показанный на фото 48, обладали странными костными выростами на черепе, а самцы этого вида имели также длинные верхние клыки.

Рис. 55. Четыре представителя ранних и примитивных кайнозойских млекопитающих. A. Patriofelis, хищник. Б. Phenacodus, небольшое травоядное. Один из его родственников, возможно, был родоначальником линии лошадей. В. Coryphodon, травоядное массивного сложения, возможно, обитавшее в болотах. Г. Barylambda, травоядное длиной около 2,5 м

Среда обитания и пища. Один за другим примитивные виды млекопитающих вымирали или в ходе эволюции становились более развитыми формами при определяющем влиянии двух главных факторов - окружающей среды и пищи. В раннем кайнозое были широко распространены леса, редколесья и саванны. В таких условиях листья деревьев и кустарников составляли основную пищу растительноядных животных, медленно передвигающихся от дерева к дереву. От врагов эти животные спасались главным образом за счет "маскировки", поскольку большинство из них не могло бегать на большие расстояния. Здесь встречались и хищники, и они также прибегали к маскировке, выслеживая добычу. Длительного преследования травоядных животных хищниками обычно не происходило.

Напротив, в степях, которые начали появляться в эоценовом периоде и все шире распространялись в остальную часть кайнозоя, травоядные могли питаться только травой и злаками. Такие млекопитающие должны были наклоняться за пищей к самой поверхности земли. Им приходилось постоянно двигаться в поисках свежей травы и воды и, таким образом, перемещаться на далекие расстояния. Им также приходилось спасаться бегством от неизбежных хищников, так как спрятаться здесь было негде. Их шансы на выживание могли увеличиться лишь за счет усиленного размножения или объединения в большие группы или стада. Перед хищниками вставала необходимость "развития" большой скорости, чтобы преследовать добычу, так как они также не могли маскироваться, выслеживая добычу.