Внимательное вчитывание в «Портрет с последствиями» открывает в нем новую грань. Это — рассказ-ребус à clef, приглашающий читателя опознать в капризной и тщеславной красавице — Фанни, или Феофании Яковлевне Быстровой, — реальный прототип. Приглашение содержится, в частности, в том, как обсуждается зонтик в названии портрета:

«Конечно, название могло бы легко счесться не за вызов… а за некоторую шалость, за желание подразнить публику» (VI: 279)[965].

А что если это не Рындин, а сам Кузмин шалит, поддразнивает или даже бросает вызов? Тогда читатель должен отождествить себя с выставочной «публикой», гадающей, во-первых, кто эта женщина, изображенная на картине, и, во-вторых, где же зонтик. Такое допущение сужает дальнейшие поиски до классического «cherchez la femme»: искать нужно женщину с красным зонтиком.

К прототипу дамы на портрете ведут два его описания:

«Кто она: жена, любовница, случайная модель, пожелавшая остаться неузнанной, или профессиональная натурщица? Это было трудно прочесть в чувственных и несколько надменных чертах высокой брюнетки, с низким лбом, прикрытым, к тому же, длинной челкой».

«В углу картины… был виден кусочек закрытого зонтика цвета „винной гущи“, и, от цвета ли материи, от названия ли картины, хотелось видеть раскрытым этот зонтик за спиною дамы, чтобы он тоже наложил тяжелый красноватый оттенок на сидящую, вроде того, что вино бросало на ее тонкую руку» (VI: 279).

Так Кузмин воспроизводит внешность — черные волосы, характерную длинную челку и высокий рост, а также манеру себя держать, несколько надменную, — Анны Ахматовой, причем не самой по себе, а с портрета работы Ольги Делла-Вос-Кардовской (1914; рис. 1). На нем Ахматова тоже дана сидящей и держащей в руке — но не рюмку, а небольшую книгу, видимо, стихов. У художницы отсутствует зонтик цвета винной гущи, который бы отбрасывал свет на модель, но зато присутствует аналогичный цвет то ли шали, то ли пледа, перекинутой/-ого через левое плечо. И книга, и шаль/ плед, а также высокие облака и дерево на заднем плане из картины Делла-Вос-Кардовской, в портрет Рындина не попавшие, прописаны зато в «лесной» сцене:

«Дмитрий Петрович сидел за мольбертом, а Фанни поодаль лежала на пледе с книжкой в руке, иногда читая, иногда смотря на высокие облака сквозь пушистые ветки» (VI: 280).

Говоря об экфрастическом характере рассказа, стоит также обратить внимание на педалирование Кузминым женственной натуры изображенной дамы. Именно такую задачу ставила перед собой Делла-Вос-Кардовская, что видно не только по ее работе, но и по дневнику[966]. Другой целью художницы была передача духовного общения с моделью, практически влюбленность[967], как это явствует из самого портрета и свидетельств ее дочери. Кузмин переформатировал особое отношение Делла-Вос-Кардовской к Ахматовой в роман между Фанни и Рындиным, в результате которого модель оказалась приукрашенно-женственной.

Рис. 1.

Последним аргументом в пользу того, что кузминская «Дама с зонтиком» — экфрасис по мотивам именно Делла-Вос-Кардовской, может служить ее более ранняя картина «Дама под зонтиком» (1900-е; рис. 2), давшая название рындинскому полотну.

Так, при помощи разного рода «цитат» из Делла-Вос-Кардовской Кузмин фактически вводит ее «подпись» под портретом Ахматовой-Фанни.

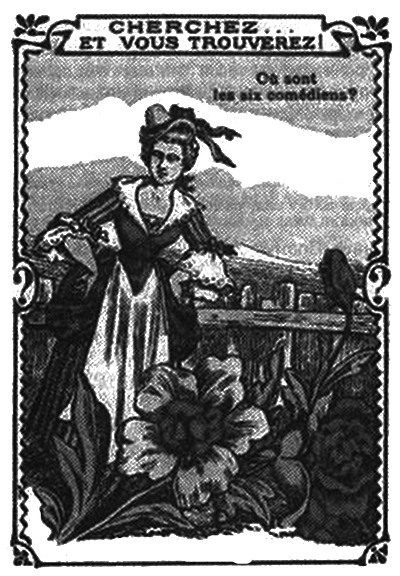

«Портрет с последствиями» — более сложно выстроенный экфрасис, чем просто копирование, пусть неточное, существующего произведения искусства. Тем, что подсказками для обнаружения второго плана служат вопросы типа «Где зонтик?», и тем, что благодаря им читатель включается в поиск второго плана, воспроизводится особый жанр изобразительного искусства. Называемый во Франции devinette, в Англии — puzzle-card, а в России — загадочной картинкой или картинкой-головоломкой, он представляет собой картинку в картинке (см. рис. 3). Отыскать спрятанный второй план позволяет сопроводительный вопрос или же указание типа «Найдите женщину».

Рис. 2.

Поставить знак равенства между Фанни и Ахматовой позволяет также ономастикон героини. Домашнее имя героини, Фанни, рифмуется с Анной, а кроме того, включает в себя Анну фонетически. Но важнее, пожалуй, другое. Вместе с Фанни в рассказ проникает диалог между поэтессой и Николаем Гумилевым. Там-то читатель-интеллектуал и должен обнаружить красный зонтик, который решает уравнение «искомая женщина + искомый зонтик = Анна [Ахматова]». Первая реплика этого диалога — «Меня покинул в новолунье…» (1911, опубл. 1913), где канатная плясунья, alter ego Ахматовой, произносит монолог брошенной, но бодрящейся женщины: «Как мой китайский зонтик красен, / Натерты мелом башмачки!» В «цирковой» поединок с женой Гумилев вступил в «Укротителе зверей» (опубл. 1912) в роли укротителя-неудачника. Это стихотворение сопровождается эпиграфом из «Меня покинул в новолунье…», как раз про красный зонтик. Сам же монолог обращен к канатной плясунье по имени Фанни. О том, что этот обмен репликами Кузмину был известен, можно судить по его рецензии на сборник Гумилева «Чужое небо» (1912) — с насмешливым описанием «Укротителя зверей»[968].

Рис. 3.

Самый последний опознавательный знак появляется в финале. Это поэт, замаскированный соседством с художником, в реплике посетительницы выставки:

«Я так рада, Сережа, что ты у нас не художник, не поэт, а просто молодой человек, и меня любишь» (IV: 288).

Он сигнализирует о профессиональной деятельности Ахматовой.

Фанни, с ее недо-любовью к Рындину, компенсируемой эротизированной страстью к своему изображению и стремлением разделить с художником его славу, персонифицирует любовную лирику Ахматовой. С этой целью Фанни сделана фактически сколком с самообраза поэтессы. Испытывая чувство Ахматовой-Фанни на подлинность или, точнее, деконструируя его как фальшивую «любовь потому что», которой противопоставлена «любовь просто так» (у посетительницы выставки и ее спутника), Кузмин построил или, точнее, подстроил для Ахматовой-Фанни сюжет провала любовных отношений, причем по формуле, созданной им в «Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было…» (цикл «Александрийские песни», 1904–1908):

…третья любила, потому что он был знаменитый художник <…> / третья желала, чтоб все о ней говорили и т. д.

Соответственно, «Портрет с последствиями» можно понимать как своего рода диагноз любовной лирике Ахматовой: она не о собственно о любви, а о славе, контроле над возлюбленным, любви к себе и прочих окололюбовных материях.

Если предлагаемая реконструкция «Портрета с последствиями» верна[969], то на сегодняшний день он будет восьмым образцом кузминской прозы à clef. В этом жанре выдержаны также: «Картонный домик» (опубл. 1907), о романе с Сергеем Судейкиным и петербургских артистических кругах[970]; «Высокое искусство» (1910, опубл. 1911), где в писательнице Зое Николаевне Горбуновой выведена Зинаида Гиппиус[971]; «Двойной наперсник» (опубл. 1908) и «Покойница в доме» (1912, опубл. 1913), с героинями-оккультистками, в которых опознается одна и та же Анна Минцлова, на глазах Кузмина успешно манипулировавшая Вячеславом Ивановым и его близкими[972]. Сюда также относится роман «Плавающие-путешествующие» (опубл. 1915), посвященный реальным и вымышленным посетителям «Бродячей собаки» (в романе — «Совы»), Здесь героини с чертами Ахматовой, Иды Рубинштейн, Паллады Богдановой-Бельской и Ольги Глебовой-Судейкиной[973] даны в новой мизогинистской парадигме. От женской любви, губительной для их партнеров, те образцовые герои-мужчины, что названы «плавающими-путешествующими», обращаются в спасительный гомосексуализм, а их товарищ, так и не порвавший с миром женщин, гибнет. Наконец, в «Кушетке тети Сони» (1907) и «Лекции Достоевского» (опубл. 1913) деконструируется Л. Н. Толстой и его традиции, определившие модернистскую литературу[974].