322. Палаш, Турция, XVII в.

323. Гаддарэ, турецкая сабля, XVII в.

324. Меч, Персия, XVIII в.

325. Саиф — арабская сабля, XIX в.

326. Палвар, Афганистан, XIX в.

327. Хайбер, Пакистан, XIX в.

328. Хопеш, Турция, XVIII в.

Длинноклинковое оружие Северной Африки, XIX в.

Исторически сложилось так, что Северная Африка начиная с эпохи переселения народов испытывала сильное арабское влияние. Влияние это, помимо всего прочего, привело к созданию оригинального комплекса вооружения, в том числе самобытного клинкового оружия, на основе традиционных арабских образцов.

Среди разнообразных типов североафриканского оружия можно отдельно упомянуть оригинальный клинок под названием «хопеш», получивший распространение на территории Ближнего Востока и Северной Африки (рис. 334). Главное отличие хопеша — сильноизогнутый обоюдоострый клинок, вероятно предназначенный для того, чтобы обходить защиту противника.

329. Нимша — марокканская сабля, XIX в.

330. Суданский меч каскара

331. Флисса, Марокко

332. Такуба, меч туарегов

333. Сабля, Эфиопия, XIX в.

334. Хопеш, Египет, конец XIX в.

Индийское длинноклинковое оружие XVIII—XIX вв.

335. Тулвар, Северная Индия, XVIII в.

336. Тулвар, Северная Индия, XVIII в.

337. Кханда, Северо-Восточная Индия, XVIII в.

338. Кханда, Северо-Восточная Индия, XVIII в.

339. Пата, Индия

340. Кхора, Непал, конец XIX в.

341. Меч, юго-запад Индии, XIX в.

Индийские мечи XVIII—XIX вв. отличаются большим разнообразием форм. Среди них встречаются образцы с клинками сабельного типа, прямые клинки, а также клинки с заточкой по вогнутой стороне. Интересна конструкция меча пата, с полностью закрытой гардой и Т-образным расположением рукояти. Наиболее оригинальным представителем индийского клинкового оружия можно считать гибкий меч — уруми. Клинок этого меча-хлыста состоит из гибкой стальной полосы, длиной до 2,5 м на обычной рукояти. Техника использования подобного оружия скорее напоминает бой хлыстом, нежели мечом.

Китайское длинноклинковое оружие

342. Китайский двуручный меч, XI в.

343. Китайская армейская сабля, XVIII в.

344. Китайский гражданский прямой меч цзянь, XIX в.

345. Китайский гражданский прямой меч цзянь и ножны к нему, XIX в.

346. Гражданский меч дао, XIX в.

347. Короткий гражданский меч дао, конец XIX в.

348. Китайский тесак, XIX в.

Традиционная форма китайских мечей — прямоклинковая. Мечи с прямым клинком были широко распространены на территории Древнего Китая начиная с бронзового века (рис. 217, 226). В X—XI вв. китайцы также использовали прямоклинковые мечи, как предназначенные для боя одной рукой, так и двуручные образцы (рис. 342).

В результате монгольского завоевания на территории Китая распространилось оружие монгольского образца. Официальным типом клинкового оружия, принятым на вооружение в XIII—XIV вв., была сабля монгольского типа.

После XVII в. гражданское оружие в Китае стало выделяться в отдельную группу. В отличие от образцов, официально принятых на вооружение императорской армией (рис. 343), создавались типы оружия, популярные среди гражданского населения.

Их можно условно разделить на два основных типа. Первый — прямые мечи цзянь (рис. 344, 345). Мечи цзянь продолжали традицию старинных китайских мечей с прямым клинком. Такое оружие было рассчитано как на рубящий, так и на колющий удар. Мечи цзянь считались в Китае оружием привилегированных классов, аристократии.

Второй тип — дао отличался широким искривленным клинком и дискообразной гардой. Дао, из-за его изогнутого клинка, в отечественной литературе обычно называют саблей. Как правило, клинок дао расширялся к концу, что позволяло наносить им мощные рубящие удары (рис. 346). Однако существовало много различных модификаций этого оружия, в том числе позволяющих наносить колющие удары (рис. 347).

Китайские образцы послужили отправной точкой для создания многих типов вооружения в большинстве сопредельных государств.

Японские мечи

Первые японские мечи создавались, по всей видимости, под влиянием китайских образцов. Известно, что в Японии примерно до XII в. применялись мечи с прямым клинком, как одноручные, так и для боя двумя руками. Примерно с XII в. в употребление входит новый тип меча с изогнутым клинком, получивший название тати. Хотя в отечественных источниках оружие с изогнутым клинком принято называть саблей, японские образцы по традиции продолжают называть мечами.

Тати предназначался для боя двумя руками, и длина его была, как правило, больше 120 см. Тати обычно носился в ножнах на поясе, острием вниз. В паре с ним носили боевой нож — танто. Особо длинные мечи носились за спиной.

Меч тати был армейским оружием. Для ношения с гражданской одеждой впоследствии были разработаны более короткие мечи — катана и вакидзаси.

Длина катана в среднем составляла 90–120 см. Длина вакидзаси варьировалась в пределах 50—60 см. Воинское сословие — самураи — носили обычно оба меча в паре, за поясом, с рукоятями, наклоненными вперед и вниз, что позволяло быстро выхватить меч в случае необходимости. Горожанам разрешалось носить лишь короткие мечи. Крестьянам носить оружие было запрещено.

349. Длинный меч катана, Япония, XVIII в.

350. Короткий меч вакидзаси, Япония, XVIII в.

* * *

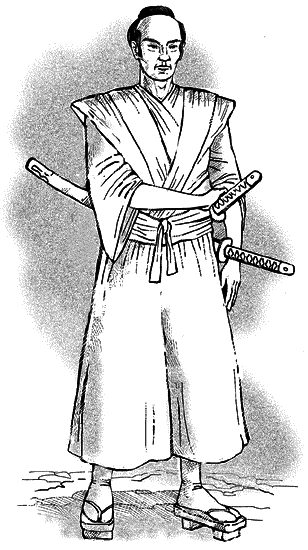

Самурай в гражданской одежде, Япония, XVII в.

Среди самураев — воинского сословия Японии — сложился своеобразный кодекс поведения — буси-до. В буси-до сильно сказывалось влияние таких религиозных верований, как буддизм, синтоизм, конфуцианство.

Главной добродетелью самурая считалась честь, в число его главных заповедей входили беззаветная преданность хозяину и безразличное отношение к смерти. Самурай обязан был проявлять отвагу в бою, постоянно совершенствоваться в боевых искусствах и быть скромным в быту. Самураи тренировались во владении мечом, копьем, стрельбе из лука. Тренировки включали в себя и обучение рукопашному бою, верховой езде и плаванию. Кроме этого, самураям предписывалось заниматься изящными искусствами — каллиграфией, составлением букетов — икебаной, искусством приготовления чая, а также философией.

Самурай должен был объединять в себе такие противоречивые качества, как честность, простота, воздержанность и в то же время честолюбие, инициативность, беспощадность к врагу.

С малых лет будущего воина приучали к мысли о смерти, внушая ему, что смерть за своего господина есть высшая добродетель для самурая. Почетной привилегией самурая был добровольный уход из жизни в случае бесчестья. Бесчестьем могло считаться поражение в бою, ложное обвинение и множество других жизненных ситуаций. Ритуальное самоубийство — сэппуку — проводилось торжественно, с соблюдением многочисленных церемоний.

Как и большинство других представителей воинского сословия — европейских рыцарей, индийских раджпутов и т. д., самураи занимали особое место в социальной структуре общества. Военное дело было их основным и единственным родом занятий. Отношение самураев к трудовой деятельности было пренебрежительным. В реальной жизни самураи были не настолько идеальны, как предписывалось кодексом буси-до. Например, самурай мог безнаказанно убить простолюдина, если ему казалось, что тот вел себя «непочтительно».

Сословие самураев, как и другие феодальные сословия, после незавершенной буржуазной революции Мэйдзи 1867–1868 гг. было официально упразднено. Многие самураи стали помещиками-землевладельцами, чиновниками. Основная часть офицеров армии и флота стала набираться из самураев. Кодекс буси-до, прославление самурайской доблести и традиций — всё это осталось в качестве составляющей официальной идеологии Японии.