Постепенно, когда колющие удары стали все больше преобладать в арсенале технических действий бойцов, появился тип оружия, предназначенный исключительно для укола. В дальнейшем мы будем называть его рапирой, чтобы подчеркнуть разницу с колюще-рубящей шпагой. Клинок рапиры в сечении представлял собой обычно уплощенный ромб и не был приспособлен для рубящих ударов.

Примерно в то же время появляется новый тип гарды, представляющий собой сплошную полусферу, или «чашку». Как правило, чашеобразную гарду использовали с клинками рапирного типа (рис. 267). Оружие с такой гардой получает название «бретта». От названия оружия происходит и знаменитое «бретер» — дуэлянт, наемный убийца.

268. Хват рапиры

Шпага стала основным типом клинкового оружия в европейских армиях XVI в. Но особой популярностью она пользовалась среди гражданского населения, в связи с широчайшим распространением дуэльных поединков. При этом если армейские образцы обычно представляли собой колюще-рубящий вариант шпаги, то на дуэлях все больше использовалась легкая и быстрая рапира.

Преимущественное распространение колющего удара потребовало нового хвата оружия. Теперь его держали, положив либо указательный, либо указательный и средний палец поверх крестовины. Такой хват гораздо более удобен для нанесения колющих ударов, которые все больше вытесняли рубящие.

В XVI в. шпагу в поединке обычно использовали в паре с небольшим кулачным щитом — баклером. Эта традиция пришла из позднего Средневековья, где были широко распространены поединки на мечах и небольших круглых щитах. Постепенно на смену щиту пришел кинжал, что еще более обогатило технический арсенал приемов фехтовальщика. За неимением щита или кинжала в поединке мог использоваться плащ, частично намотанный на руку.

269. Перевязь шпаги. Европа, начало XVII в.

Европейское длинноклинковое оружие XVII—XVIII вв.

270. Палаш, Польша, 2-я половина XVII в.

271. Палаш кавалерийский, так называемый валлонский меч, Центральная и Северная Европа, конец XVII в.

272. Скьявона — венецианский палаш, XVII в.

273. Палаш, Германия, начало XVII в.

274. Кавалерийский палаш, Испания, первая половина XVIII в.

275. Сабля с гардой типа дзугге (скаллоп), Германия, начало XVII в.

276. Сабля с гардой типа дзугге (скаллоп), Германия, начало XVII в.

Несмотря на большую популярность шпаги, в Европе XVII в. существовали и другие образцы холодного оружия. Ближайшим «родственником» шпаги можно считать палаш. В данном случае под термином «палаш» мы будем понимать рубяще-колющее оружие с прямым клинком и, как правило, развитой гардой. Палаш имел обычно полуторастороннюю или обоюдоострую заточку клинка и предназначался в первую очередь для рубящего удара. В этом заключается главное отличие ранних образцов палаша от ранних образцов шпаги, рассчитанной прежде всего на колющий, а уже потом на рубящий удар. Несмотря на общие корни и ряд сходных черт, шпага и палаш сформировались впоследствии разными видами клинкового оружия. Палаш стал главным образом оружием профессиональных военных, особенно популярным в кавалерии.

Необходимо отметить, что в Средние века боец использовал для парирования ударов противника щит, а впоследствии частично полагался на доспехи. С исчезновением защитного вооружения фехтовальщик был вынужден отражать удары противника своим клинком. Если в шпажном фехтовании для этой цели первоначально использовался кинжал, то палаш изначально применяли как для нападения, так и для отражения ударов.

Впоследствии палаш стал штатным клинковым оружием для тяжелой кавалерии большинства армий Европы.

Отдельного упоминания заслуживает такая разновидность рубяще-колющего клинкового оружия, существовавшая в Европе в XVII—XVIII вв., как дзугге, или скаллоп, что в переводе означает «раковина». Характерной деталью такого оружия был защитный щиток гарды в форме раковины. Подобное оружие встречалось как с прямым, так и с искривленным клинком (рис. 275, 276). Дзугге пользовались особенной популярностью среди моряков, как отличное абордажное оружие.

277. Фехтовальные защиты при работе палашом

Шпаги XVIII—XIX вв.

В XVIII в. шпага постепенно видоизменяется. Клинок становится уже и короче, эфес упрощается. Большая часть защитных элементов гарды пропадает. Со временем дуги, защищающие пальцы, превращаются в декоративный элемент (рис. 279), а впоследствии и вовсе исчезают. Соответственно, меняется хват оружия. Постепенно образуется новый характерный тип шпаги, повсеместно распространившийся по всей Европе.

В XVIII в. на территории Европы главенствующую роль занимала французская школа фехтования, как нельзя более подходящая для нового типа оружия. Характерной чертой этой школы была стойка с вооруженной рукой впереди. Удары противника парировались своей шпагой. Основным типом атаки считался укол.

Шпага была непременным атрибутом дворянина, обязательным для повседневного ношения и выходов в свет. Дуэли также чаще всего происходили именно на таком оружии, вплоть до XIX в., когда в моду стали входить дуэльные пистолеты. В европейских армиях XVIII—XIX вв. шпага стала оружием пехотных офицеров, хотя в отдельных случаях ею могли вооружать и солдат. Шпага благополучно дожила до XX в., уже по большей части как парадное офицерское оружие.

278. Рапира, Европа, XVIII в.

279. Шпага, Франция, XVIII в.

280. Шпага, Россия, начало XIX в.

Палаши, Европа, XVIII—XIX вв.

Начиная с XVII в. в европейских армиях вместе с введением армейской униформы постепенно устанавливается стандартный набор вооружения. К началу XVIII в. армии уже практически всех европейских стран используют унифицированные образцы клинкового оружия для своих солдат. Любопытной традицией стало то, что легкую кавалерию в Европе было принято вооружать саблями, а тяжелая кавалерия получала на вооружение палаши. Именно они оставались на вооружении европейской кавалерии вплоть до Первой мировой войны, после чего стали использоваться как парадное оружие.

281. Кавалерийский палаш, Австрия, 1716 г.

282. Кавалерийский палаш с гардой скаллоп, Дания, 1734 г.

283. Кавалерийский палаш, Пруссия, 1732 г.

284. Кавалерийский палаш в шотландском стиле — бродсод, Англия, начало XIX в.

285. Кавалерийский палаш, Франция, начало XIX в.

286. Кавалерийский палаш, Пруссия, 1886 г.

287. Кавалерийская шпага, Великобритания, 1908 г.

* * *

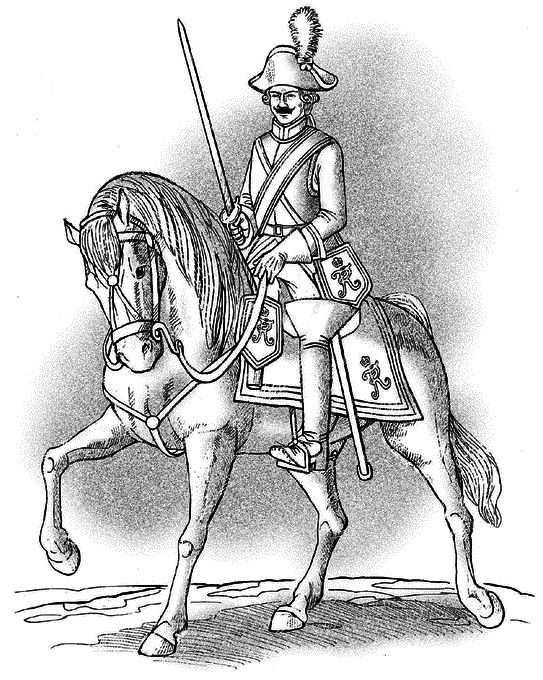

Прусский кирасир, XVIII в.

С увеличением роли пехоты в армиях Европы тяжелая кавалерия не исчезла, оставаясь серьезной силой, используемой для решающего удара. В XVII в. на смену рыцарям пришла наемная кавалерия — рейтары. Рейтары отличались от рыцарской конницы наличием огнестрельного оружия и, соответственно, тактикой ведения боя. Они имели четкую организацию и командование. В XVIII в. конница отказалась практически от всего защитного вооружения, уже недостаточно защищавшего от огнестрельного оружия. Из полного доспеха, когда-то защищавшего всадника с ног до головы, осталась лишь кираса — деталь лат, защищавшая от холодного оружия и осколков картечи. Также, «в наследство» от рейтаров, кирасиры получили на вооружение палаш и пару пистолетов. Пика в тяжелой кавалерии была полностью вытеснена ружьем.

Задачей кирасир, как и их предшественников, было нанесение основного, решающего удара по противнику, уничтожение его боевых порядков. Часто кирасир использовали для удара в лоб по артиллерийским позициям неприятеля или по выстроившейся в каре пехоте. Основным атакующим приемом кирасир была мощная фронтальная атака с помощью холодного оружия.

Кирасиры представляли серьезную боевую силу, считались привилегированным родом войск и были неотъемлемой частью всех европейских армий на протяжении XVIII—XIX вв. Рекруты, набираемые в тяжелую кавалерию, должны были обладать хорошими физическими данными и высоким ростом. Лошади для кирасир также отбирались крупные и выносливые.

Еще одной разновидностью кавалерии начиная с середины XVIII в. стали считаться драгуны. Интересен тот факт, что если в XVII — начале XVIII в. в Европе драгунские части считались ездящей пехотой, спешивающейся при необходимости для боя, то в XVIII—XIX вв. драгуны становятся разновидностью кавалерии и в пешем строю не сражаются.

Прусский император Фридрих Великий уделял тяжелой кавалерии большое внимание. В его планы входило также создание исключительно конной армии, где все солдаты передвигались бы верхом. Однако найти такое количество лошадей было невозможно.

Важную роль тяжелая кавалерия играла также в армии Наполеона — кирасирские, карабинерные, конногренадерские полки считались элитой французской армии.

Роль тяжелой конницы свелась к нулю во время Первой мировой войны, а после Второй мировой войны кавалерия стала выполнять лишь функции почетного караула в некоторых европейских государствах.