221. Меч ксифос, Греция, VI в. до н. э.

222. Меч копис (махайра, фалката), Греция, IV в. до н. э.

223. Сарматский меч, II в. до н. э.

224. Римский гладиус и ножны к нему, начало I в.

225. Кельтский меч, I в.

226. Китайский меч, II в.

* * *

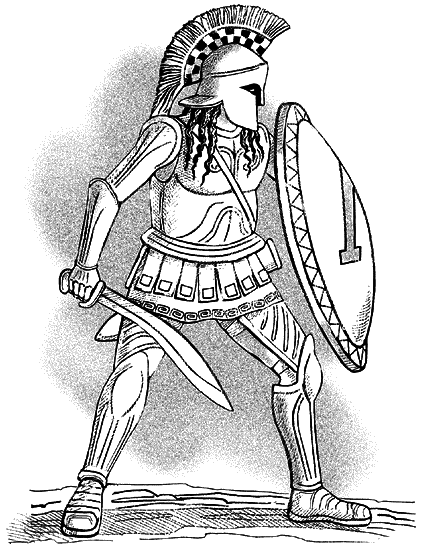

Спартанский гоплит, V в. до н. э.

Греция в V в. до н. э. представляла собой конгломерат городов-государств — полисов на территории Балканского полуострова, побережья Малой Азии и островов Средиземноморья. Единого централизованного государства не было, греческие полисы постоянно враждовали между собой, однако могли сплотиться перед лицом внешней угрозы. Наиболее сильными греческими полисами были Афины и Спарта.

Защита родины была почетной обязанностью каждого греческого гражданина. Будущих воинов готовили с детства, много времени уделяя физическому совершенствованию бойца.

Гоплиты — тяжелые пехотинцы — главная ударная сила древнегреческих армий. Отряды гоплитов набирались из состоятельных горожан. В походе каждого гоплита сопровождал раб, необходимый для бытовых работ, а также используемый, вместе с бедняками, во время боя в качестве легкой пехоты. Гоплиты составляли фалангу.

Фаланга — тип воинского построения, представлявший собой строй из нескольких рядов плотно стоящих бойцов. Первые ряды выставляли вперед копья, задние поднимали их вверх. Сближаясь с противником, фалангиты шли шагом, а приблизившись на расстояние 150—100 м, переходили на бег. Главной задачей фаланги было смять построение противника, рассеять его ряды. Для этого необходимо было большее количество задних рядов, создававших напор. При столкновении с противником воины передних рядов атаковали копьями, воины задних рядов напирали на передних, проталкивая их своей массой вперед. Главный удар приходился на воинов, стоящих в первом ряду. Обычно это были наиболее опытные и хорошо защищенные доспехами бойцы. Для первого удара ими использовались копья, в последующей тесноте боя в ход шли короткие мечи. С флангов и впереди фаланги рассыпным строем двигалась легкая пехота — лучники, копьеметатели-пелтасты, пращники. После того как вражеский строй был уничтожен, противник уничтожался поодиночке. Для уничтожения и преследования врага использовалась легкая пехота и кавалерия.

К V в. до н. э. греки постепенно сменили тяжелые бронзовые доспехи на более легкие холщовые. Однако воины, стоящие в первом ряду фаланги, старались быть максимально защищены. Для этого использовали бронзовый шлем, закрывающий лицо, панцирь, поножи. Иногда встречалась защита бедер и рук, характерная для более раннего временного периода. Основным предметом защитного вооружения оставался массивный круглый щит. Если защитное вооружение в V в. до н. э. еще продолжали делать из бронзы, то наступательное уже изготавливалось из железа. Главным наступательным оружием было копье, вспомогательным — меч.

Греческая фаланга легла в основу множества тактических построений более позднего времени, как в Античности, так и в Средние века, вплоть до Нового времени.

Спата

Спата — меч римских всадников, отличающийся от гладиуса большей длиной и, как следствие, более приспособленный для рубящих ударов (рис. 227). По всей видимости, римская спата появилась под влиянием длинных кельтских мечей. Если в строю, в тесноте пешей схватки, короткий колющий гладиус имел ряд преимуществ, то для кавалерии и воинов, сражающихся в более свободном пространстве, требовался меч большей длины.

227. Римская спата, III в.

228. Франкский меч, V в.

229. Меч, Западная Европа, VII в.

Впоследствии спата становится популярным типом оружия как в Западной, так и в Восточной Римской империи. Востребованность спаты в армиях Рима повлияла на ее распространение на территории Европы. Мечи, аналогичные спате, становятся популярны, несмотря на высокую стоимость, среди воинов, прежде всего германских племен. Впоследствии римская спата станет основой для появления длинного меча, распространенного на территории всей Европы в IV—VI вв. Длинный меч, в свою очередь, послужит прототипом для возникновения в раннем Средневековье меча каролингского типа.

Европейские мечи VIII—XIV вв.

Меч в средневековой Европе всегда считался оружием «благородным». Вероятно, не последней причиной этого была его стоимость. Хороший меч в VII—X вв. стоил как несколько коров, впрочем, и все остальные компоненты воинского снаряжения были недешевы. По этой причине длинноклинковое оружие в эпоху раннего Средневековья мог позволить себе лишь состоятельный воин, военачальник или крупный феодал.

В VII—IX вв. в Европе, особенно в северной ее части, были распространены так называемые мечи каролингского типа (рис. 231). Эти мечи предназначались исключительно для рубящего удара, имели клинок с одним или несколькими долами, относительно короткое перекрестье и массивное навершие — противовес на конце рукояти, облегчающий работу мечом.

230. Меч, Норвегия, VIII в.

231. Меч каролингского типа, Северная Европа, IX в.

232. Меч, Северная Европа, X в.

233. Меч романского типа, Западная Европа, XII в.

234. Фальчион, Англия, XIII в.

235. Меч готического типа, Франция, конец XIV в.

С течением времени навершие уменьшается и приобретает форму ореха или диска. Острие клинка постепенно вытягивается. Такой тип меча, распространенный в Европе в XI—XIII вв., принято называть романским мечом (рис. 233).

Начиная с XIII в. появляются мечи, приспособленные не только для рубящего, но и для колющего удара. Обычно они имеют клинок с ребром жесткости вместо долов, сужающийся к острию. Этот тип сейчас называют готическим мечом (рис. 235).

Отдельного упоминания заслуживает фальчион, оружие, широко распространенное в средневековой Европе XII—XIII вв. Фальчион — тип рубящего меча с сильно расширяющимся к концу клинком. Фальчионы бывали как с прямым, так и с искривленным клинком. Фальчион был высокоэффективным рубящим оружием, но с распространением латного доспеха в Европе на первый план все больше стали выходить мечи колюще-рубящего типа.

236. Перевязь для меча романского типа, Европа, XIII в.

* * *

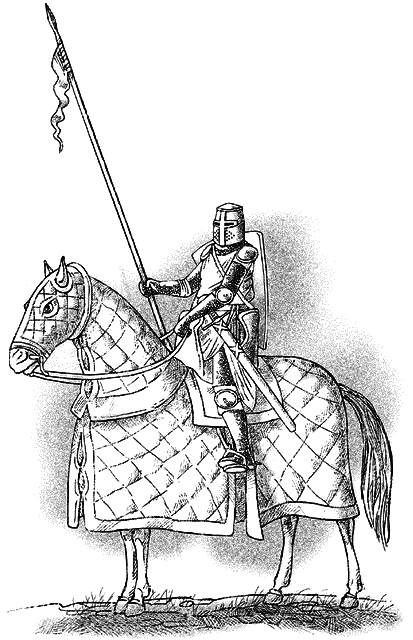

Рыцарь, Западная Европа, XIII в.

Основную массу средневекового европейского войска в XII—XIV вв. составляли пешие воины — лучники и копьеносцы, которых каждый рыцарь обязан был приводить с собой на войну в количестве, соразмерном своим доходам. Однако тяжелая конница, несмотря на малочисленность (как правило, в войске находилось всего несколько десятков рыцарей со своей свитой, изредка, в крупнейших сражениях, их количество превышало несколько сотен), была главной ударной силой того времени.

Причин абсолютного господства рыцарской конницы было несколько. Главным фактором был высокий уровень боевого мастерства, которому рыцарь обучался с детства и тренировался на протяжении всей жизни. Кроме этого, важную роль играло передовое для своего времени вооружение, защитное и наступательное, которое рыцарь мог позволить себе благодаря работе своих крепостных. Важным моментом было использование специально выведенных боевых коней.

Благодаря всему этому один конный рыцарь приравнивался по боевой мощи к десятку пехотинцев, а несколько рыцарей, собранных в отряд, представляли серьезную боевую силу.

Защитное вооружение рыцаря начиная с XII в. постепенно начало меняться в сторону усиления защиты. На смену конусовидному шлему приходит горшковидный, полностью закрывающий голову и лицо. Традиционная кольчуга-хауберк усиливается стальными налокотниками, наколенниками и другими защитными деталями. В дальнейшем эта тенденция постепенно приведет к созданию полного доспеха из латных пластин. Щит постепенно уменьшается, превращаясь из каплеобразного в треугольный. Теперь воины не просто прикрываются щитом, а имеют возможность им манипулировать. Появляется также защита для лошади. Обычно она представляет собой стеганую, изредка — кольчужную попону.

Главным наступательным оружием рыцаря по-прежнему остается копье. Для ближнего боя традиционно служит меч либо булава или топорик. Луками и арбалетами рыцари, как правило, пренебрегали, считая их оружием, недостойным благородного воителя.

XI—XIII вв. в Европе характерны большим количеством войн и вооруженных столкновений. Самыми известными из них стали Крестовые походы в Святую землю. Формальным поводом для походов стало освобождение Иерусалима и других святых земель из рук мусульман-сельджуков. Всего было восемь Крестовых походов, продолжавшихся с 1096 по 1270 г. Крестоносцы сумели добиться определенных успехов, захватив ряд территорий на Ближнем Востоке и в Малой Азии, но в итоге были выбиты с новых земель. Крестовые походы закончились практически безрезультатно.