* * *

Чукотский воин, XIX в.

В XVII в. чукчи занимали доминирующее положение в своем регионе, находясь в состоянии войны практически со всеми соседними народами. Регулярно происходили вооруженные столкновения и целые сражения с племенами эскимосов, коряков, ительменов, юкагиров, якутов. Обычной тактикой северных народов было застать противника врасплох. Главным тактическим приемом был набег на стойбища врага. Целью такого набега было, как правило, избиение противника, пока он не опомнился, и взятие добычи, угон у врага оленей. Нередки были и «полевые» сражения, хотя количество людей, участвовавших в них, редко доходило до нескольких сотен. В исключительных случаях количество бойцов в отряде могло быть более тысячи. Также были у северных народов свои укрепленные городки-крепости, с каменным валом и деревянным частоколом, стоявшие, как правило, на побережье.

У чукчей, как и у некоторых других соседних народов, существовал своеобразный комплекс защитного вооружения. Доспехи изготовлялись из моржовой кожи и китового уса. Существовали даже ламеллярные (составные) панцири из костяных пластин.

Основным наступательным вооружением северного воина были лук и стрелы с наконечниками из камня, кости, рога. Кроме этого широко использовались копья, гарпуны с наконечниками из кости, рога, моржового клыка. Чукчи не добывали железа, но получали его в результате торговли и умели его обрабатывать. Благодаря этому древковое оружие с железным наконечником также входило в комплект вооружения чукчей.

С усилением русской экспансии в Сибири стали происходить столкновения чукчей и русских поселенцев. Эти конфликты начались в середине XVII в. и продолжались почти 150 лет с переменным успехом. Из всех северных народов чукчи оказали русским наиболее упорное сопротивление. После первых открытых столкновений с русскими солдатами и казаками чукчи перешли к тактике партизанской борьбы и добились в этом больших успехов. В определенный момент перед российскими властями встал вопрос о целесообразности колонизации этого региона. В 1771 г. главный форпост русских сил на севере — город Анадырь был оставлен русскими поселенцами и гарнизоном, а укрепления разрушены. Однако, с помощью дипломатических ухищрений, в 1778 г. был заключен договор о принятии чукчами русского подданства. Согласно договору, чукчи сохраняли привилегированное положение и ясак — дань — платился ими по желанию.

Африканские копья

Главным оружием африканских народов, как на войне, так и на охоте, было копье. Все африканские копья можно разделить на две группы: метательные и копья для ближнего боя. Копья для ближнего боя имели, как правило, длинный наконечник, достаточно массивный и широкий, наподобие средневековых европейских протазанов. Наконечник подобной формы позволял наносить не только колющие, но и рубяще-режущие удары копьем, предварительно перехватив древко двумя руками. Таково, например, копье масаи (рис. 202) или зулусский большой ассегай, предназначенный для рукопашной схватки, в отличие от малого ассегая, предназначенного для метания (рис. 203). Древко у африканских копий зачастую бывало очень коротким, иногда не более 1 м в длину.

202. Копье, масаи, Восточная Африка, XX в.

203. Зулусское метательное копье — ассегай, Южная Африка, XIX в.

204. Копье, Северная Африка

Сражения между африканскими племенами, как правило, начинались с дистанционной атаки с помощью метательного оружия — лука, дротиков, метательных дубинок и т. д. После этого враждующие стороны сходились и начиналась рукопашная схватка с применением копий, дубинок и другого оружия ближнего боя. Битва продолжалась до тех пор, пока одна сторона не признавала себя побежденной.

* * *

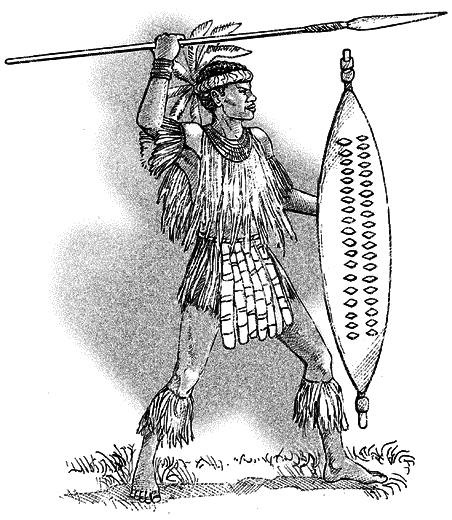

Зулусский воин, Южная Африка, XIX в.

Зулусы — коренные обитатели Южной Африки.

Изначально cпорные вопросы между зулусами и соседними племенами решались, как правило, в заранее оговоренном месте. Столкновения эти походили на спортивные состязания. После «перестрелки» метательными копьями племена сходились, и битва разбивалась на ряд отдельных поединков. Сторона, потерпевшая поражение, выплачивала победителям дань или была вынуждена идти на территориальные уступки. Потери в результате таких стычек обычно были незначительными.

В 1816 г. королем зулусов становится Шака. Последующие военные успехи зулусов традиционно связывают с его именем. Ему приписывается введение новой системы организации армии, а также тактики боевых действий зулусов.

Шака ввел для своих подданных обязательную воинскую повинность. Зулусский юноша призывался на службу в 18 лет, проходил военное обучение: учился обращению с копьем и щитом, боевым действиям в сомкнутом строю и т. д. Воин находился в распоряжении короля, жил в казармах с другими бойцами вплоть до своей женитьбы, после чего переходил в резерв.

Зулусская армия делилась на полки, по 1000 человек в каждом. Полк, в свою очередь, делился на сотни и десятки. Во главе каждого отряда стоял офицер. Каждый полк имел свою форму, состоявшую из окрашенных в определенный цвет церемониальных перьев и меха.

Оборонительным вооружением зулуса был массивный щит из воловьей кожи, закрепленный на вертикальной перекладине, которая служила также рукоятью. Основным наступательным оружием было большое копье для рукопашного боя — ассегай, а также малые метательные копья. В ближнем бою использовались дубинки, знатные воины носили топоры.

Шака отказался от традиционного боя на дистанции с помощью метательного оружия, который был главной формой военного столкновения до него. Основой тактики зулусских отрядов стал ближний бой в сомкнутом строю. Шака заставлял своих воинов стремиться к рукопашной схватке с противником, убеждая их в эффективности ближнего боя по сравнению с дистанционным.

Эти реформы и последовавшие за ними завоевательные походы против соседних племен привели к тому, что империя зулусов выросла в размерах в несколько раз. Однако с усилением активности европейских колонизаторов зулусам пришлось вести войну уже с отрядами англичан и буров (голландских поселенцев). Европейские отряды были вооружены современным огнестрельным оружием и хорошо организованы. Несмотря на упорную борьбу, зулусы не могли на равных противостоять европейским колонизаторам. В результате Южная Африка на долгие годы потеряла независимость.

Метательные копья

Отдельного упоминания заслуживает древковое оружие, предназначенное для метания. В некоторых источниках такое оружие фигурирует также под названием «дротик».

В первую очередь необходимо отметить, что копья для ближнего боя и копья для метания — это принципиально разные типы древкового оружия. Конечно, случаи, когда метательным копьем дрались, а обычное копье метали в противника, происходили, но это было скорее исключением из правил.

Метательные копья с наконечником из камня и кости появились в эпоху мезолита. Спустя некоторое время появились копьеметалки — приспособления, увеличивающие дальность броска копья в несколько раз. Копьеметалка представляла собой дощечку с упором для копья либо ременную петлю.

205. Древнеримский дротик — пилум, I в.

206. Германский дротик — ангон