* * *

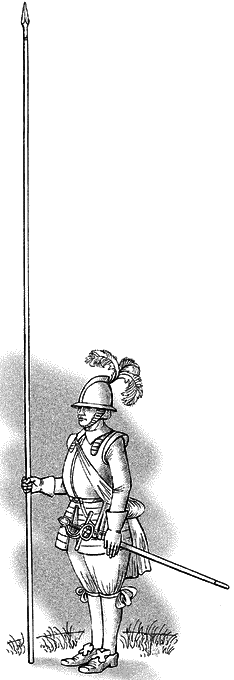

Пикинер, Западная Европа, XVII в.

С появлением в Европе огнестрельного оружия мушкетеры стали постепенно вытеснять лучников и арбалетчиков. Это произошло не сразу, но к началу XVII в. двумя основными родами пехоты стали мушкетеры и пикинеры. Основными разновидностями огнестрельного оружия того времени были мушкет и аркебуза. Мушкет — тяжелое ружье крупного калибра, которое при стрельбе необходимо было опирать на специальную сошку. Аркебуза была меньше калибром и легче по весу, что позволяло вести из нее стрельбу «с рук», без помощи сошки. В обоих случаях мушкетеры не могли носить древковое оружие и, как следствие, эффективно сражаться в рукопашном бою. Обычно из холодного оружия они имели только шпагу. Поэтому для прикрытия мушкетеров во время перезарядки оружия, а также для решительного наступления и защиты от вражеской конницы использовались солдаты, вооруженные древковым оружием — пикой. Самих солдат в Европе стали называть пикинерами. В пикинеры, как правило, отбирали крупных, физически сильных мужчин.

Подобная система деления пехотных полков существовала в то время не только в Европе. Например, в России воинов, вооруженных огнестрельным оружием — пищалями, называли стрельцами, а воинов, вооруженных древковым оружием, именовали копейщиками.

От правильного построения мушкетеров, пикинеров, а также кавалерии и артиллерии перед боем зачастую зависел исход сражения.

В отличие от мушкетеров пикинеры традиционно носили защитное вооружение — шлем типа «кабассет» или «морион», кирасу, латную юбку-набедренник. Главным наступательным оружием была пика, длина которой могла варьироваться и доходить до 5 м. Вес пики составлял 4—5 кг. В ближнем бою европейские пикинеры XVII в. пользовались обычно шпагой.

Во время боя против кавалерии пику держали двумя руками, уперев тупой конец в землю и наступив на него ногой. Атакуя пехоту, пику держали на уровне пояса или груди, нанося колющие удары. Как правило, пикинеры строились в несколько рядов, наподобие греческой фаланги, образуя целый лес из пик, насколько позволяла длина оружия.

Если в начале XVII в. соотношение мушкетеров и пикинеров в пехотных полках было примерно равным, то к концу века процентное соотношение мушкетеров в европейской пехоте неуклонно росло. Изобретение в конце XVII в. штыка-пробки, а затем и втульчатого штыка позволило дать мушкетеру эффективное оружие ближнего боя. С этого момента появляется новый тип пехотинца, успешно сражающегося на дистанции и в ближнем бою. Подавляющее большинство европейских пехотных полков стало комплектоваться солдатами нового типа. Однако пикинеры не исчезли полностью. Отряды пикинеров, главным образом предназначенные для борьбы с конницей, продолжали существовать в регулярных армиях Европы до середины XVIII в. А в качестве оружия ополченцев и партизан пехотная пика использовалась вплоть до начала XX в.

Европейское древковое оружие XVIII—XIX вв.

178. Пехотное копье (пика), 1697 г., Франция

179. Пика абордажная, Дания, начало XIX в.

180. Алебарда капрала, Россия, 1720 г.

181. Эспантон сержанта, Англия, 1800 г.

182. Эспантон офицера, Саксония, начало XVIII в.

183. Протазан офицера, Австрия, 1743 г.

Изобретение сначала штыка-пробки, а потом и втульчатого штыка привело к резкому уменьшению числа пикинеров в армиях Европы. Взамен мушкетеров и пикинеров появился новый, универсальный вид пехотинца, при необходимости стреляющий и дерущийся штыком. Впрочем, отряды солдат, вооруженных пиками, входили в состав европейских армий до середины XVIII в. Обычно их задачей было противодействие кавалерии. Кроме того, пиками из казенных арсеналов вооружали народное ополчение в случае войны, как было в России во время Отечественной войны 1812 г. Применялось древковое оружие и на флоте, существовали пики специально для абордажного боя (рис. 179).

Алебарды, протазаны и эспантоны в большинстве европейских армий XVIII—XIX вв. стали отличительными знаками сержантов и офицеров пехотных полков. Историки расходятся во мнениях, приносило ли такое оружие практическую пользу в бою.

Большинство европейских армий отказались от офицерского древкового оружия в течение первой половины XIX в.

В европейской кавалерии древковое оружие было преимущественно заменено огнестрельным. В тяжелой кавалерии от пик отказались совсем. В легкой — пиками могла вооружаться лишь часть личного состава, например первая шеренга каждого эскадрона. В то же время необходимо отметить, что пика была очень распространенным оружием среди иррегулярных воинских частей. Большой популярностью пользовалась она у российских казаков, что давало им определенное преимущество в рукопашной схватке перед не вооруженным древковым оружием противником.

184. Пика кавалерийская, Бавария, 1865 г.

185. Пика кавалерийская, Испания, 1876 г.

Споры о целесообразности применения древкового оружия в кавалерии велись военными теоретиками на протяжении XVIII— XIX вв. За это время в армиях разных стран пику снимали и вновь принимали на вооружение. Тем не менее она благополучно сохранилась в арсенале конницы большинства европейских стран вплоть до начала XX в. Первая мировая война показала крайне низкую эффективность лобовой кавалерийской атаки в условиях современной войны, тем самым поставив крест на когда-то главном оружии всадника.

* * *

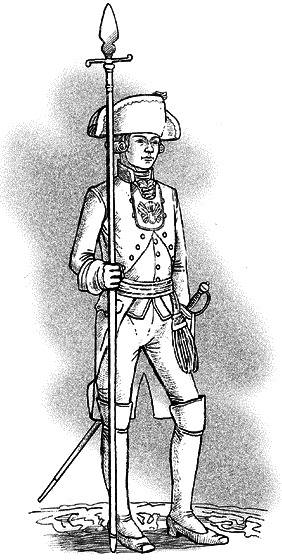

Обер-офицер пехотного полка, Россия, начало XIX в.

С появлением в Западной Европе регулярных армий их командный состав стал комплектоваться преимущественно дворянами-рыцарями. Первые офицерские[1] звания появились во второй половине XVI в. Военная служба, как в прошлом рыцарство, приобрела сословный статус. Офицеры унаследовали от рыцарства многие традиции, понятия о чести, достоинстве, благородстве. Практически все офицеры, за крайне редким исключением, набирались из дворян.

Единую систему офицерских чинов в России ввел Петр I в созданной им регулярной армии. Офицеры в российскую армию XVIII—XIX вв. также набирались из дворян. Срок службы для офицеров не был установлен. Офицерские звания в российской армии разделялись на несколько категорий. К первой группе относились генеральские звания — генерал-фельдмаршал, полный генерал, генерал-поручик, генерал-майор, бригадир. К группе штаб-офицеров принадлежали старшие офицерские звания — полковник, подполковник, майор. К категории обер-офицеров относились младшие офицерские звания — капитан, поручик, подпоручик, прапорщик. Унтер-офицерами называли сержантов, которых, как правило, набирали из числа наиболее опытных солдат. В исключительных случаях солдат или унтер-офицер, совершивший воинский подвиг, мог удостоиться чести быть произведенным в офицеры и вместе с офицерским званием получить дворянский титул.

Во всех европейских армиях XVIII—XIX вв., в том числе и в российской, офицеры носили на своем мундире знаки отличия, позволяющие солдатам находить их в дыму и сумятице боя. Такими деталями обычно служили золотые или серебряные галуны по краям воротников и обшлагов, офицерский шарф, вышитый золотой и серебряной нитью, латный воротник, оставшийся со времен использования доспехов, различные плюмажи, султаны и аксельбанты. Сам офицерский мундир обычно шился на заказ, оплачивался самим владельцем и отличался от солдатского качеством выделки сукна и изяществом отделки. Часто в офицерских мундирах использовалось золотое или серебряное шитье.

В большинстве случаев пехотные офицеры были освобождены от обязанности носить тяжелое ружье и вооружались шпагами, иногда пистолетом. В некоторых случаях, согласно уставу, офицеры и унтер-офицеры обязаны были носить алебарды, протазаны либо эспантоны, служившие скорее опознавательным знаком, нежели оружием.