Весной яблоня покрывается розовым цветом, но к чему это, если нет поэта, который скажет:

«Вот цветет маленькая яблоня!»

Но что ж из этого? Как же ей не цвести, когда пришла весна! И вот она стоит весенняя, свежая, розовеющая и цветет — цветет и осыпается…

Но что она без певца? И что ее певец без нее?

Она дает ему свой цвет. А поэт дарит этому немому цветению свое звучащее чувство. Так женщина отдает свое немое существо. А он одаряет его своим звучащим чувством Что ты такое, тихая бедная женщина? В его взгляде читаешь ты свою жизнь. Ты только то, что он поет о тебе. Если ж он не пел о тебе — тебя не было.

………………………

— Покойной ночи, папа.

— Спи, дитя мое.

И вот она стоит перед широким мраморным умывальником, от которого пахнет нежным мылом и пастой Boutemard.

Она заплетает в косу свои темно-русые волосы и скорее в свежую постель под теплое одеяло.

Она гасит свечу.

Завод дневного механизма кончен.

ТЮЛЬПАНЫ

Сесилия сказала ему: — Слушайте! вы, право, отвратительное существо! Во-первых, — никакого внимания от вас не дождешься!.. Хоть бы взяли пример с этого чиновника. Во-вторых, — эти невозможные усы! — настоящий мужик! Да и вообще — вы, собственно говоря, что воображаете? Ведь я могу себе выбрать кого хочу! Только вы меня и видели!

Когда она увидела, как он огорчен, лицо ее приняло мягкое, кроткое выражение.

— Мы похожи на кошек, — мелькнуло у нее в душе, — это жаль, но что же делать?

Он сидел пригвожденный к месту пытки Ему хотелось раствориться в потоке слез. Не быть, не чувствовать больше.

Но нужно было жить, нужно было продолжать чувствовать.

Всю ночь он, разумеется, не спал. Утром он пошел в большой парк, который только что облачился в майский наряд. Гигантская грядка пылала как огненный костер, как снег, как бесстыдные румяна.

Тюльпаны! Они стояли на коротких твердых стеблях, тесня друг друга, прямые как палки, — целые полчища цветов — невероятно пунцовые, невероятно белые в утреннем солнечном сиянии, и пылали как факелы, превратившиеся в цветы. От них изливалось благоухание красок, окрашенной ванили, окрашенного жасмина, — они вызывали мигрень через зрение. Это был аромат, превращенный в краски!

Он сел перед грядкой, которая струила необычайное великолепие, экстракт пышности, и которой всякий мог сладострастно наслаждаться, хотя она и не принадлежала ему.

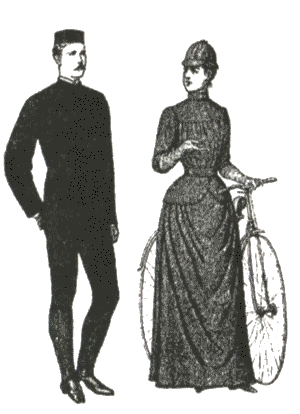

Вокруг грядки стояли старики в длинных черных сюртуках, молодые дамы в белых платьях, дети и военные, ученица театральной школы и студенты с маленькими тетрадками. Все они сливались душой с тюльпанами, упивались ими, впитывали их в себя, опьянялись ими, забывая свои заботы…

Какая-то бонна сказала: — Des tulipes, mes enfants![17] — И этим было все сказано.

Но ученица театральной школы приняла просветленное выражение. Ибо это относилось к ее призванию.

Он же сидел перед ними исчерпанный, неспособный наслаждаться, состарившийся; ощущал головную боль и думал;

— Протянуть руку — раз! Схватить за горло — два! Сдавить его — три!..

Потом он думал: — Ведь они затрудняют наше дыханье! А все-таки тюльпаны можно любить… Проклятье! Нет, не можно, а нужно… Тюльпаны нужно любить. Хотя бы за то, что они существуют… Красные, белые, пылающие — и в этом все! Они существуют не только потому, что я этого хочу и избрал именно их… Они просто — красные, белые, пылающие — для всех одинаково. А Сесилия существует только потому, что я хочу и избрал именно ее… Нет, не надо поэтических сравнений, пожалуйста, не надо… они слишком тонки, они не могут помочь… Но есть такие слова, которые звучат как разбитые обломки камней, как дребезжащие осколки стакана… Они облегчают, даже когда просто думаешь о них и так медленно произносишь: размозжить тебя, ррраз-мозжить… Я как морфинист, у которого отняли шприц! На все способен… То, что называется быть «вне себя»! Женщины, вы губите человеческую душу! Сообразуется ли государственный закон с психологией? Но я сообразуюсь… Я сам даю закон! Сам! Я сам себе государство… Кармен!.. Сесилия!

Так сидел он и смотрел на грядку тюльпанов — невероятно белых, невероятно красных, невероятно пылающих в утреннем сиянии. И о счастливых толстых голландцах думал он, которые могли отдавать свою любовь и дружбу, неясность и заботы луковицам тюльпанов!

Благие клапаны для накопившихся паров души: луковицы тюльпанов, мопсы, канарейки, политика, литература, почтовые марки, монеты, велосипеды, открытые письма с картинками, пчеловодство и покер.

Только не женщины — не это единственно настоящее, сущее — женщины! Это настоящее надо уничтожить! В этом одном нет самообмана! Это неподдельно, от этого не спасешься! Все другие ощущения служат нашему безумию — только женская любовь господствует над ним… Здесь замирает наша улыбка над самим собой и над тем, что для нас свято, и мы стоим сраженные суровой истиной нашей страсти! В этом одном нет самообмана! Это неподдельно, от этого не спасешься…

Все эти отрывочные, маленькие мысли облегчали его, они дробили эту сплошную враждебную массу: «женщина», «Сесилия», сверлили в ней философские бреши, и она рассыпалась.

Потом он пошел в цветочный магазин и послал ей букет тюльпанов, которые дарили красоту без всяких осложнений.

Вечером она сказала ему: — Тюльпаны! — Опять глупость придумали! Ну, какой смысл в тюльпанах?

— В тюльпанах тот смысл, — отвечал он, — что им можно свернуть головы и не попасть за это под суд.

БРАТ И СЕСТРА

Больная сестра лежала в постели. Ей было 19 лет, она была прекрасна. На ней была белая ночная рубашка с бледно-голубой вышивкой.

— Ты боишься поцеловать меня, боишься заразиться, — сказала она брату.

Он поцеловал ее и сел на постель.

На столике в стакане стояла бледно-розовая пышная роза.

Рядом лежал том Тургенева: «Вешние воды». На внутренней стороне переплета написано было стихотворение: «Зеленый шум, весенний шум»…

— Альберт принес книгу и розу, — сказала сестра, — отдал и сейчас же ушел.

О стихотворении она ничего не сказала.

Да и что было говорить?!

Где был «весенний шум»?!

А Альберт ночей не спал и все думал о ней.

Он чувствовал «весенний шум»…

Он готов был и нужду, и невзгоды переносить ради нее.

Сестра обратилась к брату: — Петр, послушай, как странно! В сновидениях, в дневных сновидениях — мне часто грезится, что вот — кто-то, когда-то придет и будет со мною; таков Альберт. Он — воплотившаяся греза моя, и только… Лишь греза о том, чего нет, и не будет. Будто видишь изображение горного пейзажа. И затоскуешь о настоящем…

Он заботлив и предупредителен как мать, — а, между тем, он мужнина, — он чужой. И это странно, непонятно! И если бы к этому прибавить еще что-то, то это было бы настоящее счастье!..

Он сидит со мною и говорит: — Не устала ли ты вышивать?.. Какие канвовые иголки лучше? Сколько сортов шелку?! Тебе не следовало бы перед сном умываться холодной водой, — это разгоняет сон… Пьешь ли ты за завтраком чай? Не пей крепкого чаю, — благодаря Богу, тебе еще не нужно возбуждающих средств. Завтра я пришлю тебе каталог художественной галереи. Обрати особенное внимание на легенды о Богоматери Стахевича. Так разговаривает он со мной. Все его интересует. А как он нежен и ласков…

Раз, как-то за ужином, он говорит: — «Ты ведь любишь суп с рисом?! Отчего вы не заказываете супа с рисом, раз она его любит?! Жизнь не так уж весела, а такие маленькие радости». Вот как он балует меня. Будто вокруг меня одной все вертится?! Но это не портит меня; наоборот, я чувствую, что делаюсь лучше от его ласки. Так хорошо, когда тебя балуют немножко. — Закрываешь глаза и говоришь: «еще!» — как попугай, когда ему почесывают, головку. Он книги, цветы приносит мне и по целым часам сидит со мною. Я чувствую, он очень меня любит. Ну, а дальше что же?!