Командир "Славы" Э.Э. Кетлер 15 сентября, помня о казенной экономии, согласился на полумеру: чтобы кипятильники прослужили еще 1-1,5 года, поручили фирме Форж и Шантье за 4800 франков заменить верхние части всех кипятильников новыми. В 980 франков должно было обойтись предложенное штурманом Н.Н. Крыжановским устранение фирмой Форж и Шантье неполадок в электрической схеме рулевого устройства. На неблагополучие четырех боевых динамо-машин тогда же указывал старший минный офицер "Славы" лейтенант В.К. Леонтьев (1882-1959, Калифорния). Двигатели этих динамо-машин были получены с "Орла" после его потопления в Кронштадтской гавани. Снятые тогда в порядке обмена двигатели "Славы" служили теперь японцам на захваченном после Цусимы "Орле". "Слава" же оставалась с двигателями "Орла". После 6 лет непрерывной эксплуатации они изрядно износились и нуждались в обновлении. Постоянные мучения с переборкой после суточной работы вызывали двигатели двух малых динамо-машин завода "Феникс". Несовершенные конструктивно, небрежно собранные, они страдали еше и большими пропусками пара в золотниках высокого давления. Тяжелые условия их работы усугублялись применением "весьма влажного пара бельвиллевских котлов". Все шесть двигателей лейтенант В.К. Леонтьев предлагал сдать "в полную проверку" с заменой износившихся деталей. Не мог он смириться и с отстававшим от времени исполнением канализации электрического тока посредством голых прутьев, заключенных в резиновый шланг.

В МТК, где председателем стал вице-адмирал В.А. Лилье, и.д. главного инспектора минного дела контр-адмирал Г.Ф. Цывинский, сознавали устарелость проводки, но из-за большой стоимости переделок на полную замену не согласились. Разрешено было "провода освинцованные с гуперовской изолировкой" применить в котельных отделениях только в магистралях и отростках, которые были подвержены действию морской воды. 16 октября 1910 г. это разрешение, утвержденное товарищем морского министра, через отдел сооружений ГУКиС было передано Э.Э. Кетлеру. Ему же еще II сентября И.К. Григорович еще раз напоминал о необходимости приложить все усилия, "чтобы расход на стоянке в Тулоне был наивозможно малый". Подчеркивалось также, что электроэнергию следовало оплачивать только затраченную на судовые потребности, расходы же фирмы должны быть предусмотрены в контракте. Новой телеграммой уточнялось обязательство фирмы провести испытания котлов по правилам французского военного флота и под наблюдением русских офицеров и по окончании работ выдать русской стороне подробные чертежи (в 2-х экземплярах) котлов и их принадлежностей. Словом, на Э.Э. Кетлера ложились обязанности полноправного наблюдающего за постройкой.

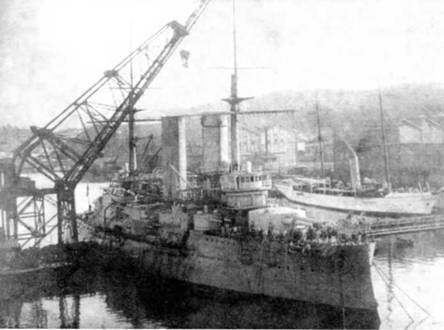

"Слава" в Тулоне. Весна 1911 г.

17 сентября И.К. Григорович утвердил составленные в Тулоне технические условия на капитальный ремонт донок. Тех самых, которые будто бы новые устанавливались во время ремонта в Кронштадте. Годовая гарантия на полный ремонт этих донок с поверкой всех частей предусматривалась в контракте с фирмой Бельвиля на капитальный ремонт котлов "Славы". Этим контрактом, подписанным Э.Э. Кетлером с фирмой Делон Э. Бельвиль 14/27 сентября 1910 г., работы оценивались в 770 тыс. франков, выполнялись в продолжение 6 месяцев с разборкой (она стоила дополнительные 50 тыс. франков). В этот же день подписали отдельный контракт с заводом Форж и Шантье на работы, которые он обязывался выполнить на "Славе" во время замены котлов. Эти работы двух фирм оценивались в 976800 франков или 367000 руб., что равнялось почти двойной стоимости зимнего ремонта 1909-1910 гг. в Кронштадте. Обстоя тельно оговаривался ход работ, предусматривавших начатую 16 сентября разборку вентиляционных ходов с последующим разобщением элементов от котлов и их выгрузкой из котельных отделений.

Практически полностью, включая и обе дымовые трубы, предстояло демонтировать все детали и агрегаты котельных отделений. Сама судьба, приведя "Славу" в Тулон на столь кардинальный ремонт, казалось, подсказывала путь установки между дымовыми трубами дополнительной башни 12-дм орудий. Была полная возможность, доработав проект, подготовить в корпусе гнездо для подбашенного пространства, вокруг которого и следовало бы размещать котлы. Установку же башни можно было осушествить силами отечественных заводов в России. Шанс вывести корабль на более высокий уровень опять использован не был. И деятельность следственной комиссии под председательством вице-адмирала Н.К. Рейценштейна была направлена на поиск "концов" решений, принимавшихся в 1909 г., а не на анализ той неправильной постановки задачи, предопределившей неудачу зимнего ремонта.

И, как с историей доклада адмирала В.П. Мессера, не удалось в недрах ведомства найти текст и этого доклада, так и не увенчались успехом и попытки адмирала Н.К. Рейценштейна обнаружить копию протокола того совещания, которым будто бы в 20-х числах апреля 1909 г. обсуждался вопрос о ремонте кораблей Балтийского отряда. Лениво проводившиеся поиски закончились тем, что новый начальник ГУКиС генерал-майор С.П. Дюшен высказал удовлетворившее всех предположение о том, что никакого протокола того совещания, может быть, никто и не составлял. 28 декабря в ГУКиС, правда, отыскали и послали Н.К. Рейценштейну "для приобщения к делу" копию отношения Начальника Соединенных отрядов Балтийского моря от 9 апреля 1909 г. № 1924 о предположениях по ремонту кораблей.

Какие соображения и выводы могли на основании этого документа сделать в Следственной комиссии – неизвестно, но судя по отсутствию осязаемых результатов, дело тихо спустили "на тормозах". Слишком велик, как и в катастрофах под Порт-Артуром и у Цусимы, был круг прикосновенных к скандалу со "Славой" лиц.

В условиях режима всепрощенчества, объективное расследование состояться не могло. Все кончилось внутренней разборкой – приказом Морского министра с объявлением выговора причастным к делу специалистам "Славы" и Балтийского отряда, за ненадлежащий надзор за работами. Странно, конечно, что, "ведя всю переписку с Э.Э. Кетлером о ремонте "Славы", И.К. Григорович в своих воспоминаниях ни словом о ней не вспомнил, хотя тут же смог упомянуть о происходившем тогда же перевооружении крейсера "Громовой". Очевидно, новое бронирование и новые пушки для крейсера считались важнее, чем доведение "Славы" и всех додредноутов до уровня современной техники и будущего боя на минной позиции.

"В мещански-выборочной обстановке донельзя реакционного второго Николаевского царствования мало было надежд на творческие озарения тех Дизелей и Рентгенов, которые двигают вперед мировую науку и технику и служат славе своего отечества", – писал А.Н. Крылов. Но и сам он, не угодив бюрократии, после недолгого руководства МТК ушел в чистую науку. В порядке все еще не завершившихся "реформ" уволены были с флота и два самых, может быть, к тому времени просвещенных адмирала в составе МТК – В. А. Лильеи Г.Ф. Цывинский. А.А. Эбергард, став преемником Л. А. Брусилова, не смог сделать ГМШ гнездом и кузницей светлых умов флота и отправился на Черное море делать карьеру в роли Командующего Морскими силами.

Обреченная на рутинное существование, "Слава" в последующие годы прошла с флотом долгий путь, но вырваться из пут, предопределенных проектом 1898 г., ей было не суждено.

53. В бригаде линкоров

Новый 1911 г. застал "Славу" на мертвых якорях у завода Форж и Шантье в 46 саженях от берега, куда она была переведена неделю назад по завершении работ в сухом доке. Под парами на корабле был лишь вспомогательный котел, установленный на срезе, и паровой котел № 1. В котельных отделениях завершалась разборка котлов, в машинных отделениях силами команды продолжали тотальную проверку и переборку главных и вспомогательных механизмов. Исправно действовало налаженное паровое отопление, еще в октябре успели вычистить и окрасить карапасную палубу.