Символические образы евангелистов были навеяны ниспосланным Иезекиилю видением четырех херувимов, олицетворяющих творение и несущих престол Божий (Иез. 1:15–26; 10:1–22; 11:22), и четырьмя живыми существами (ζώα, а не θηρία, «зверями», как в Переводе короля Иакова) Апокалипсиса (Отк. 4:6–9; 5:6,8,11,14; 6:1,3,5,6,7; 7:11; 14:3; 15:7; 19:4).

1. Богословское толкование. Образы херувимов, увиденные Иезекиилем во время изгнания, на берегах реки Ховар, символизируют божественные качества, величие и силу, отраженные в живых творениях; ассирийские крылатые быки и львы и человеческие фигуры с орлиными головами имеют такой же смысл. Однако уже во II веке херувимов считали пророческими прообразами четырех евангелий, хотя и не всегда одинаково сопоставляли первые с последними.

Ириней Лионский (ок. 170) считает лица херувимов (человек, лев, вол, орел) «образами деятельности Сына Божия» и соотносит Матфея с человеком, Луку — с волом, затем орла — с Марком, а льва — с Иоанном («Против ересей», III. 11, 8). Впоследствии его ошибку исправили, поменяв символы Марка и Иоанна местами. Именно такого толкования придерживается Иероним (ум. 419) в своем «Толковании Иезекииля» и в других сочинениях. Вот цитата из предисловия к его «Толкованию Евангелия от Матфея»: «Hœc igitur quatuor Evangelia multo anteprœdicta, Ezechielis quoque volumen probat, in quo prima Visio ita contexitur: "Et in medio sicut similitudo quatuor animalium: et vultus eorum faciès hominis, et faciès leonis, et faciès vituli, et faciès aquilœ" (Ezech. 1:5 et 10). Prima hominis faciès Matthœum significat, qui quasi de homine exorsus est scribere: "Liber generationis Jesu Christi, filii David, filii Abraham" (Matth. 1). Secunda, Marcum, in quo [al. qua] vox leonis in eremo rugientis auditur: "Vox clamantis in deserto [al. eremo], Parate viam Domini, rectas facile semitas ejus" (Marc. 1:3). Tertia, vituli, quœ evangelistam Lucam a Zacharia sacerdote sumpsisse initium prœfigurat. Quarta, Joannem evangelistam, qui assumptis pennis aquilœ, et ad altiora festinans, de Verbo Dei disputât».

Августин («О согласии евангелистов», lib. I, гл. 6) соотносит льва с Матфеем, человека — с Марком (который, как ошибочно считал Августин, опубликовал сокращенный текст Матфея), вола — с Лукой, а орла — с Иоанном, потому что «он, подобно орлу, парит над облаками человеческой немощи и взирает на свет неизменной истины самым проницательным и неотрывным взором сердца». В другом сочинении («Беседа XXXVI о Евангелии от Иоанна», гл. 8, § 1) Августин пишет: «Три других евангелиста словно бы ходили по земле с Господом нашим как человеком (tamquam сит homine Domino in terra ambulabant) и сказали о Его Божестве лишь немногое. Но Иоанн как будто считал тягостным ходить по земле и начал свое сочинение, так сказать, с раската грома… Все остальное тоже под стать этому величественному началу, и он говорит о Божестве нашего Господа, как никто другой». Августин называет четвероевангелие «счетверенной колесницей Господа, на которой Он объезжает весь мир и покоряет народы под Свое легкое ярмо». Псевдо–Афанасий (Synopsis Script.) соотносит человека с Матфеем, вола — с Марком, льва — с Лукой. Эти расхождения в толковании символов свидетельствуют о порочности аналогии. В Евангелии от Луки, который пишет о Христе как Человеке, вполне можно найти сходство и с человеком (как считает Ланге), и с жертвенным волом. Однако вариант Иеронима возобладал над остальными, и в V веке Седулий изложил его в стихотворной форме.

Епископ Линкольнский Вордсворт, который всецело разделяет точку зрения отцов церкви и их благочестивые экзегетические фантазии, в своем «Толковании Нового Завета» (Wordsworth, Com. on the New Test., vol. I, p. xli) дает такое красноречивое объяснение образам херувимов: «Взирая на происхождение четырех евангелий и на отличительные свойства, которыми Богу было угодно в изобилии наделить их через Духа Святого, христианская церковь усмотрела их пророческое изображение в четырех живых херувимах, названных так за небесное знание, которых видел пророк Иезекииль близ реки Ховар. Как и херувимов, евангелий четыре; как и они, евангелия являются колесницей Бога, восседающего между херувимами ; как и они, евангелия несут Бога на крылатом троне во все концы земли; как и они, евангелия движутся всюду, куда ведет их Дух; как и они, евангелия удивительным образом связаны воедино тесным переплетением совпадений и различий: крыло переплетено с крылом, а колесо — с колесом; как и они, евангелия исполнены очей и светятся небесным сиянием; как и они, евангелия переносятся то с небес на землю, то с земли на небеса, летая со скоростью молнии и с шумом вод многих. По всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их». Д–р Ланге — самый остроумный сторонник этого символизма среди немецких богословов, однако он меняет местами символы Матфея и Луки. См. Lange, Leben Jesu, I, 156 sqq.; Lange, Bibelkunde (1881), p. 176.

2. Миссис Джемисон составила хорошее описание художественных изображений евангелистов от первых грубых рисунков в катакомбах и мозаик в базиликах Рима и Равенны до наших дней (Sacred and Legendary Art, vol. I, Boston, 1865, pp. 132–175). В истории христианского искусства она выделяет семь этапов: 1) простой факт, четыре свитка, или книги, которые были написаны евангелистами; 2) идея, четыре реки спасения, текущие свыше и оживотворяющие всю землю; 3) пророческий символ, крылатый херувим с четырьмя лицами; 4) христианский символ, четыре «животных» (точнее, «живых существа») из Апокалипсиса с ангельскими крыльями или без них; 5) сочетание символического животного с человеческим обликом; 6) образ человека с лицом, исполненным достоинства и вдохновения, как и подобает учителю и свидетелю, в сочетании с библейским символом — уже в роли атрибута, а не символа, — отражающим призвание и особенности характера того или иного евангелиста; (7) человек, держащий в руках Евангелие, то есть свое повествование об учении и жизни Христа.

3. Эта идея нашла отражение и в религиозной поэзии. Мы находим ее у Ювенка и Седулия, а в стихах Адама де Сен–Виктора — величайшего латинского поэта Средневековья (ок. 1172) — она достигает совершенства. Последний посвятил евангелистам два музыкальных стихотворения: «Р1аusu chorus lœtabundo» и «Jocundare plebs fidelis». Оба названных произведения вошли в издание Готье (1858) и, в хорошем переводе Дигби С. Врэнгэма, в сборник The Liturgical Poetry of Adam of St.

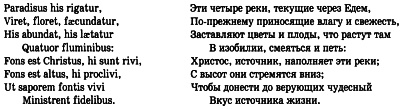

Victor, London, 1881, vol. II, pp. 156–169. Текст первого стихотворения (за исключением первых трех строф) в хорошем переводе на английский воспроизвел д–р Пламптре в своем «Толковании синоптиков». Я процитирую третью строфу:

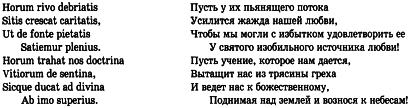

А вот самые лучшие строфы из второго стихотворения:

II. Никто и никогда не усомнился бы в том, что евангелия достойны доверия, если бы не философский и догматический скептицизм, стремящийся любой ценой избавиться от всего сверхъестественного и чудесного. Этот факт производит впечатление как на самого культурного, так и на самого необразованного читателя. Поразительное свидетельство Руссо хорошо известно, нет нужды его повторять. Я процитирую слова лишь двух великих писателей, которых никак нельзя упрекнуть в предвзятом отношении к историческому христианству. Д–р У. Э. Чаннинг, известный лидер американских унитариев, говорит (отзываясь о скептицизме Штрауса и Паркера): «Я не знаю никакой другой истории, которая могла бы сравниться с евангелиями количеством признаков истинности, богатством смысла, животворной силой…». «Что же до Его [Христа] биографов, они говорят сами за себя. Более простых и честных писателей, чем они, никогда не было. Они показывают нам, что никто из людей, связанных со Христом, не стал бы что–либо добавлять к Его образу, потому что они считали это нечестным… На мой взгляд, евангелия сами служат доказательством собственной истинности. Это простые жизнеописания Того, Кого невозможно было бы выдумать, — чудесная и обыденная стороны Его жизни так тесно связаны друг с другом, настолько проникнуты одним и тем же духом, столь явно исходят от одного и того же человека, что я не вижу, как мы можем принимать одно и не принимать другое». См. «Мемуары» Чаннинга, изданные его племянником (Channing, Memoirs, 10th ed., Boston, 1874, vol. II, pp. 431, 434, 436). Возможно, для многих покажется более весомым свидетельство Гёте. Поэт считал евангелия величайшим откровением божественного, когда–либо существовавшим в нашем мире, и вершиной нравственной культуры, которую не в состоянии превзойти человеческий разум, какого бы развития он ни достиг в любой другой области. «Ich halte die Evangelien, — говорит он, — für durchaus acht; denn es ist in ihnen der Abglanz einer Hoheit wirksam, die von der Person Christi ausging: die ist göttlicher Art, wie nur je auf Erden das Göttliche erschienen ist» (Geshpräche mit Eckermann, III, 371). Незадолго до смерти Гёте сказал своему другу: «Wir wissen gar nicht, was wir Luther'n und der Reformation zu danken haben. Mag die geistige Cultur immer fortschreiten, mögen die Naturwissenschaften in immer breiterer Ausdehnung und Tiefe wachsen und der menschliche Geist sich erweitern wie er will: über die Hoheit und sittliche Cultur des Christenthums, wie es in den Evangelien leuchtet, wird er nicht hinauskommen». А Штраус и Ренан еще пытаются убедить нас в том, что такие евангелия — всего лишь поэтические фантазии неграмотных галилеян! Это было бы самым невероятным из всех чудес.