Это странное государственное устройство существует более четырёх веков. Его установила здесь английская королева Елизавета, подарив остров графу де Кантре. А леди Хатавэй остров достался по наследству.

Е. Мелентьева

«ИЗ ДАЛЁКИХ ВРЕМЁН»

…Но не умрёшь ты в думах наших,

Тебе забвенье не грозит,

Суд времени тому не страшен,

Чей образ с Лениным так слит.

Г. Кржижановский

1970 год — знаменательный и великий год для всего прогрессивного человечества. В 1970 году отмечается 100-летняя годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И в эти дни мы не можем не говорить о самом близком для Ленина человеке — о Надежде Константиновне Крупской, верном его друге и жене, ближайшем соратнике.

Жизнь Надежды Константиновны Крупской прошла рука об руку с Владимиром Ильичём. Прекрасно сказал об этом Глеб Максимилианович Кржижановский:

«…Размышляя о жизни Надежды Константиновны, прежде всего констатируешь: нельзя отделить её жизненного пути от жизненного пути Владимира Ильича, а этим для нас всех сказано так много. Жизненный же путь Владимира Ильича нельзя отделить от путей нашей партии. Таким образом, размышляя о Надежде Константиновне, невольно думаешь о Владимире Ильиче… Нам, советским гражданам, осуществляющим великую стройку по ленинскому плану, великие заслуги Ленина, конечно, особенно ясны. Оставленное им наследство так огромно, что ещё ряд поколений и людей будет изумляться многообразию и исполинским трудам Ленина. И вот на всех путях этой великой жизни он имел рядом с собой совершенно исключительную поддержку от своего верного соратника Надежды Константиновны. Человечество никогда не забудет того, что сделала эта женщина для человека, наиболее дорогого всему миру трудящихся».

Но Надежда Константиновна была не только помощницей Ленина, женщиной, оберегавшей его во времена подполья, в ссылке и в эмиграции. Н. К. Крупская вошла в историю как пламенная революционерка-большевичка, посвятившая свою жизнь делу рабочего класса. Она вошла в историю как крупный государственный и партийный деятель, она внесла огромный вклад в строительство социалистической культуры, в марксистскую педагогику.

«Из далёких времён» — так назвала Н. К. Крупская воспоминания о своей молодости, о молодости партии, о прекрасном и трудном времени борьбы за лучшее будущее.

ЖИВАЯ ВОДА

«Душно так жить, тяжело. Вижу везде обиды, несправедливости. Каждый день как будто кто-то тебе на душу наступает. А что делать? Куда идти? Где цель? Не знаю!» — эти мысли не давали покоя семнадцатилетней Наде Крупской, только что окончившей гимназию.

В 1890 году в Петербурге возобновили свою деятельность Высшие женские Бестужевские курсы — первое учебное заведение, позволяющее женщине продолжать образование.

Надя поступила на них, надеясь получить там ответы на свои вопросы. Погрузилась в математику, посещала занятия филологического факультета. Но лекции на курсах казались ей оторванными от жизни. На чтение книг не оставалось времени — нужно было думать о заработке и давать уроки.

Однажды в перерыве между лекциями подруга отвела Надю в сторонку и тихо сказала:

— Приходи сегодня, — она назвала адрес. — Там соберутся интересные люди. Кажется, это то, что нам нужно.

«Меня захватили сразу же, с первого дня новые интересы. После одного собрания решили разделиться на кружки. Мне пришлось прочитать книжку Миртова (Лаврова) „Исторические письма“… Это была первая книга, говорившая о тех вопросах, которые не давали мне покоя. Впервые услышала я в кружке слово „Интернационал“, узнала, что существует ряд наук, разбирающих вопросы общественной жизни, узнала, что существует политическая экономия, в первый раз услыхала имена Карла Маркса и Фридриха Энгельса», — вспоминала Н. К. Крупская.

Книги эти было очень сложно доставать.

Литература по марксизму была тогда в России очень бедна. Не было переводов Маркса и Энгельса, кроме «Капитала» и «Коммунистического манифеста». Маркса не выдавали даже в Публичной библиотеке.

Но Надя всё же раздобыла первый том «Капитала»: «Я точно живую воду пила… Могучее рабочее движение — вот где выход».

Чтобы прочесть «Анти-Дюринг» Энгельса, пришлось Наде засесть за немецкий язык.

Так Надежда Константиновна вошла в марксистский кружок студента-технолога М. И. Бруснева. Технологический институт славился тогда среди питерских революционеров как «рассадник марксизма».

«Мне хотелось скорей принять активное участие в рабочем движении. Сначала я просила дать мне кружок рабочих у наших технологов, но связи с рабочими были в то время невелики, и кружка дать мне не сумели», — вспоминала Н. К. Крупская.

И Надежда Константиновна решила наладить связи через рабочую вечерне-воскресную школу за Невской заставой.

СМОЛЕНСКАЯ РАБОЧАЯ ШКОЛА

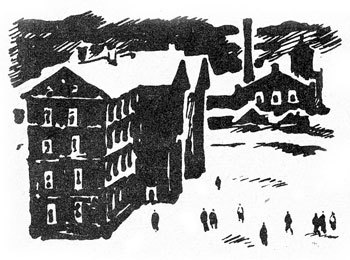

В самом центре села Смоленского, на Корниловской улице стоял каменный четырёхэтажный дом. В нём помещалась школа-трёхлетка. По утрам туда ходили ребятишки, а три раза в неделю по вечерам и воскресеньям — учились грамоте их отцы, рабочие Невской заставы. Здесь и начала преподавать с 1891 года Надежда Константиновна.

Преподавание в школе было бесплатным. Ездившим из города учителям оплачивался только проезд на конке. После конки надо было пересаживаться в вагон паровичка, ходившего по Шлиссельбургскому тракту. А от паровичка до школы ещё полторы версты пешком. Но это не пугало Надежду Константиновну. Она поняла, что здесь её место. Она будет учить рабочих и сама учиться у них. Днём приходилось для заработка бегать по урокам, а вечером — за Невскую заставу.

8 часов вечера. Заревели гудки, распахнулись ворота заводов и фабрик заставы. Густая толпа заполнила Шлиссельбургский тракт. И несмотря на четырнадцатичасовой каторжный труд, многие рабочие без отдыха, без еды шли в школу.

Усталые, прокопченные, несгибающимися мозолистыми пальцами выводили они на бумаге буквы и слова.

Учительницы поражались их упорству и тяге к знаниям. Иная не вытерпит и скажет:

— Как вы можете ещё заниматься? Пошли бы отдохнуть!

— Ну что вы! — отвечали ученики. — Мы здесь хоть настоящих людей видим, свет узнаём! Школа нам как воздух нужна!

На правом берегу Невы — низком и топком — была суконная фабрика англичан — братьев Торнтонов. Эта фабрика, обнесённая трёхаршинным забором и земляным валом, с вооружённой охраной, выглядела как тюрьма. Её так и прозвали «фабрика-тюрьма». Чтобы ткачи не ходили в Смоленскую школу, фабриканты Торнтоны завели свою воскресную школу. Пригласили туда преподавателями студентов духовной академии. Но из торнтоновцев мало кто ходил в свою школу! Они предпочитали посещать Смоленскую, хотя нелегко было им добираться на другой берег. Зимой приходилось идти пешком по льду через замёрзшую Неву, а весной и осенью — ехать на пароме или яликах.

По правилам школы все ученики должны были посещать уроки закона божия. Но ходить на них почти никто не хотел. Священник устраивал скандалы, обвиняя учителей в том, что они-де отвлекают учеников от «слова божьего». И пришлось, чтобы не закрыли классы, устроить очередь и в порядке повинности ходить на уроки.

— Какие у нас споры с попом! — смеялись «дежурные» ученики. — Совсем загоняли бедолагу!

А когда Крупская и другие преподаватели учили осторожности, то им отвечали:

— Невтерпёж ведь! Вы бы послушали, что он несёт! С Дарвиным спорит!

Дарвин стал в большом почёте после лекций, прочитанных талантливым естественником Б. А. Витмером. Он рассказывал о происхождении Земли, человека. Его лекции взбудоражили всю школу. Учащиеся буквально забрасывали учителей вопросами по естествознанию.