— Уберите его отсюда.

Вахтенный матрос взял кота на руки, сошёл с мостика на шлюпочную палубу и там отпустил его. Кот сразу же взлетел обратно на мостик и опять встал рядом с капитаном. Снова вынесли его оттуда. Но как только спустили с рук, он мгновенно вернулся на мостик. Шесть раз подряд уносили его сверху вниз. А он и на седьмой раз прорвался на высокий мостик. Капитан рассмеялся и сказал:

— Ну и характер у Кирилла Петровича. Настоящий флотский. Не сдаётся. Молодец. Пусть остаётся.

Так Кирилл Петрович завоевал себе право находиться на мостике. Только правом своим почти не пользовался. Что-то ему не понравилось на мостике, и он заглядывал туда редко и ненадолго. Чаще всего его можно было найти на шлюпочной палубе, где облюбовал он место под спасательной шлюпкой. Здесь он просиживал часами, глядя на великую солёную пустыню.

На третий день после выхода из Лонг Бича разбушевался Тихий океан. Многометровые волны беспрерывно наступали на корабль, нанося ему тяжёлые удары. Шипящая вода металась по зыбкой палубе. Все моряки, кроме вахтенных матросов, укрылись от шторма во внутренних помещениях корабля. А Кирилл Петрович не признавал никаких помещений и по-прежнему находился на шлюпочной палубе. Туда тоже долетала ошалевшая вода, и кот давно промок насквозь. Его густая длинная шерсть скаталась и повисла короткими блестящими сосульками, по которым стекали солёные ручейки. Но Кирилл Петрович не обращал на это никакого внимания. Он сидел под спасательной шлюпкой неподвижно и как зачарованный глядел на буйное раздолье океана.

В назначенное время мы пришли на Дальний Восток, сдали свой корабль морякам-дальневосточникам, и они начали жить и работать на нём. А мы совершенно иным путём вернулись к себе в Ленинград.

Кирилл Петрович остался на «Руслане».

М. Любарский

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

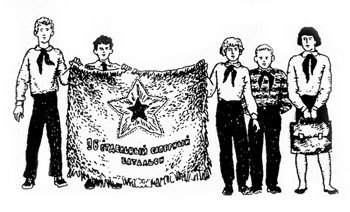

Пионеры села Ивановка на Харьковщине обнаружили батальонное знамя и портфель с документами. Находка напомнила жителям района о весенних днях сорок второго года, когда в этих местах, уже занятых фашистами, вдруг разыгралось ожесточённое сражение советских воинов с гитлеровцами. Неравный бой продолжался с рассвета до полудня.

Лишь на третий день гитлеровцы разрешили колхозникам похоронить советских воинов, погибших смертью храбрых… На окраине села выросли солдатские могилы. Колхозники тайком любовно убирали их, приносили живые цветы. После войны народ поставил здесь памятник безымянным героям.

Безымянным? Да, пока безымянным. Никто не мог сказать, какая часть выходила с боями из окружения, кто здесь погиб.

Может быть, знамя и портфель с документами приоткроют завесу?

Надпись на знамени гласила: «96-й отдельный сапёрный батальон».

Знамя и документы переслали в Ленинградский военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. А оттуда бумаги попали к нам, в Ленинградскую научно-исследовательскую криминалистическую лабораторию. Откровенно говоря, мы не очень надеялись, что нам что-то удастся сделать. Это были красноармейские книжки, в плохом состоянии. Все листки слиплись и от времени спрессовались. Тексты, когда-то написанные фиолетовыми чернилами, превратились в размытые пятна. К книжкам страшно было прикоснуться.

Листки книжек были измяты, бумага шероховата, а штрихи текста выцвели и смылись. Поэтому мы воспользовались фотосъёмкой при бестеневом освещении. Что это означает? Книжки помещаются в цилиндр из матового стекла, который равномерно освещается со всех сторон. Тени от неровностей бумаги пропадают.

После того, как внешний вид документов был сфотографирован, красноармейские книжки на несколько суток поместили в стеклянный сосуд в условия «влажной среды». (Насыпается мокрый песок, на него кладут вату, а на вату документ; всё это покрывается стеклянным сосудом; песок, высыхая, выделяет водяные пары, которые помогают «расщепить» листки; это мы и называем условием «влажной среды».) В дальнейшем некоторые листки всё-таки пришлось ещё обработать и горячим паром. Только после всего этого мы смогли отделить пинцетом один листок от другого. Каждый из них фотографировался при бестеневом освещении с двух сторон.

Сделаны первые фотоснимки. На них можно рассмотреть пять букв фамилии «Юдинц…» и год рождения. По буквам можно было без труда восстановить фамилию бойца. Но этого недостаточно. Нам надо восстановить каждую запись в книжках.

Фиолетовые чернила. Милые сердцу фиолетовые чернила. Работать с ними всегда одно удовольствие. Но сейчас они предложили нам задачу задач. Дело в том, что чернила не только смылись, но и расплылись. Это бы ещё не беда, но они прошли через толщу бумаги, отобразились на обороте и даже «заскочили» на другие страницы.

Методы повышения контрастов были использованы и лучших результатов дать уже не могли. Светофильтры полностью помехи не устраняли. Мы решили использовать возможности инфракрасной люминесценции.

Те из вас, кто уже знаком с азами физики, знает, что видимый свет, проходя через призму, разлагается па семь цветов. С двух сторон спектра расположены фиолетовый и красный цвета. За ними есть невидимые лучи. За фиолетовым — ультрафиолетовый, за красным — инфракрасный. Под действием этих лучей смытые тексты начинают светиться. Вот эту особенность инфракрасных лучей мы и решили использовать.

Съёмка проводилась в специальной, светонепроницаемой комнате. Обычно для съёмки в инфракрасных лучах пользуются фотокамерой «Стандарт». Она представляет собой мех, укреплённый на двух кронштейнах. В верхней части находится рамка, куда вставляется кассета или матовое стекло, а в нижней — доска с объективом. Кронштейны заканчиваются муфтами, передвигающимися по вертикальной штанге. Простота устройства и надёжность в работе сделали камеру «Стандарт» незаменимой в лаборатории судебной экспертизы.

На экран камеры и укладывались поочерёдно разъединённые листки красноармейских книжек.

В листках сохранились остатки красителя. Так говорят эксперты. Проще: в листках сохранились остатки фиолетовых чернил. Мы должны были как бы возбудить их, чтобы они начали светиться. Для этого мы воспользовались двумя мощными импульсными осветителями. Они поочерёдно, через каждые три секунды, дают яркие вспышки. Когда эти осветители работают, создаётся такое впечатление, что всё время фотографируют двумя лампами-вспышками. Только вспышки не ослепительно белые, а синевато-зеленоватые. Так получается потому, что перед каждым осветителем укреплён специальный светофильтр.

На следующий день на столе перед экспертом уже лежали фотоснимки документа. Но исследование ещё не было закончено. Сравнивая между собой снимки лицевой и оборотной стороны каждого листка и фотоснимки последующих листков, мы тщательно отделяли лишние штрихи, не относившиеся к тексту, возникшие от расплывов чернил. Эти мнимые штрихи закрашивались.

И вот мы читаем строки возрождённых документов: Юдинцев Дмитрий Григорьевич, Цицеров Борис Иванович, рядовой Мигрин…

Живы ли они?

Да, лейтенант запаса Юдинцев жив. Он работает мастером в одном из леспромхозов Горьковской области. Сообщение о найденном знамени и документах глубоко взволновало его, нахлынули воспоминания. Впрочем, он никогда не забывал и не мог забыть тот бой…

Это было 26 мая 1942 года. Батальон, в котором Дмитрий Юдинцев командовал взводом, пытался по занятой противником земле пройти к Северному Донцу, перейти линию фронта. Двигались по ночам, на день останавливаясь в лесах и лесопосадках. Однако на сей раз гитлеровцы обнаружили подразделение и предложили немедленно капитулировать: сопротивление бесполезно.

В батальоне было около двухсот человек, но ни один не сдался. И грянул бой, последний бой гвардейского батальона, грозный и незабываемый.