ТЕЛЕГРАММА БЕЗ СЛОВ

Оказывается, железнодорожники не только применили спортивную терминологию к вагонам, назвав их «бегунами». Они ещё ввели для «бегунов» весовую классификацию, примерно такую, какая имеется в спорте для борцов, боксёров и штангистов.

Легкоатлеты, к которым относятся и бегуны, как известно, делятся не по весовым категориям, а по расстояниям бега: спринтеры — на короткие дистанции, стайеры — на длинные. У «бегунов»-вагонов — дистанция бега одна: вершина горки — пути. Вот тут-то и отличие от спорта. По спортивной классификации раз вагоны — «бегуны», то они явно должны быть отнесены к разряду легкоатлетов. Но железнодорожники причислили этих «бегунов» к тяжелоатлетам, поделив их на 4 весовые категории: лёгкую, лёгко-среднюю, среднюю и, наконец, — тяжёлую.

Для чего нужно такое деление? Чтобы для каждой из этих категорий установить определённую силу нажатия «клещей» — замедлителя, так как управлять ими стала автоматика. Эта автоматическая установка регулирует скорость «бега» и интервал между вагонами. Раньше за вагонами следил оператор и его помощники. Внимательно смотрели они за тем, как катятся вагоны, не давая одному догнать бегущего впереди и прорваться на чужой путь, и в зависимости от скорости бега определяли силу торможения замедлителя. Но ведь они видели, как бежит вагон. А автомат? Он тоже видит? Да, видит, но по-своему. Слышали вы что-нибудь о радиолокаторах — радарах?

Во время войны радары оказали большую помощь при обнаружении вражеских самолётов.

Невидимый луч высокочастотных электромагнитных колебаний, посылаемый радиолокатором, натолкнувшись на препятствие, отражается от него и возвращается обратно, и на экране приёмника появляется точка. Начал работать радар и на сортировочной горке.

Передатчик посылает луч высокочастотных колебаний навстречу вагону. Луч возвращается в приёмник автоматической установки, но уже с другой частотой колебаний. Основываясь на разности колебаний, счётное устройство точно высчитывает скорость. Для каждой весовой категории она устанавливается определённая.

Если у вагона скорость та, какая нужна, — замедлитель отпускает его — пожалуйста, кати себе дальше, а если превышает норму, замедлитель задерживает вагон, пока не снизится скорость.

Но ведь нужно установить, к какой весовой категории относится «бегун»?

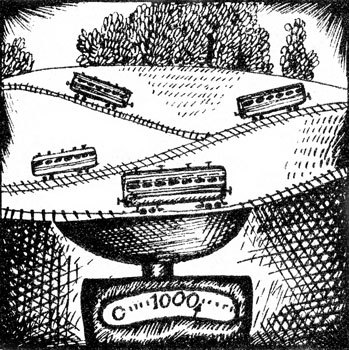

Ясно, что для этого, как полагается, «спортсмена» надо взвесить. Его и взвешивают. Прямо на «бегу». Для этого сразу за горбом горки устраивается весовой участок.

При прохождении вагона по весомеру в зависимости от категории, к которой относится вагон, замыкаются определённые контакты, и электрические импульсы попадают в счётное устройство, а оно уже даёт команду замедлителям.

Появилось ещё одно автоматическое устройство. Его назначение — освободить оператора от необходимости перевода стрелок для выбора нужного пути вагонов. Получив телеграмму о подходе поезда, в технической конторе станции составляют программу сортировки, зашифровывают её, и телеграфный аппарат — «телетайп» — передаёт программу на горочный пост.

Полученную телеграмму нужно расшифровать. Вид у такой телеграммы-шифровки необычный: на картонном бланке длинные колонки цифр и вместо некоторых из них отверстия. Называется такая телеграмма — перфокарта. Её вкладывают в «считывающее устройство». Только оно и может прочесть это необычное послание и, расшифровав его, передать распоряжение автоматике на перевод стрелок.

На автоматизированных горках (пока их немного) сортировка идёт без участия оператора: всю работу выполняет автоматика, а оператор лишь следит за её действиями. И контроль за выполнением роспуска также возложен на автоматику. Автоматическая установка следит за правильной работой своего собрата-автомата, руководящего сортировкой, а в конце роспуска оператор получает точную информацию: все ли вагоны пришли к намеченной цели.

На очереди — применение электронно-счётных машин, которые будут мгновенно составлять программу роспуска, телеуправление горочным локомотивом, позволяющее прямо с горочного поста автоматически регулировать скорость надвига состава на вершину горки. И коль речь идёт о горках, то можно с уверенностью сказать, что не за горами то время, когда автоматы и счётно-решающие машины возьмут на себя всю сложную работу по сортировке вагонов.

Но контролировать их работу, давать им задание будет по-прежнему — человек.

СТРАНИЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО

А. Новиков

«КАКАЯ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ…»

(Ленин о литературе и искусстве)

Однажды в годы первой русской революции Ленин, нелегально приехавший в Россию, ночевал на квартире у одного профессионального революционера, где было много книг о великих художниках мира. Наутро Ленин сказал Луначарскому: «Какая увлекательная область история искусства. Сколько здесь работы для коммуниста. Вчера до утра не мог заснуть, всё рассматривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством».

Но хотя Ленин действительно специально не смог заняться историей и теорией искусства, горячий интерес к этой области человеческой деятельности проходит через всю его жизнь. И если собрать воедино всё, что написано и сказано Лениным по вопросам литературы и искусства — оценки десятков писателей и литературных образов, мысли о месте искусства в жизни общества — то перед нами развернётся настоящая энциклопедия знаний и чувств.

Перелистаем некоторые её страницы, и мы глубже поймём и почувствуем сложные явления и законы увлекательной области — искусства, неотделимого от всей жизни человеческого общества.

Всё связано в мире. В год, когда родился Ленин, в далёком от Симбирска Париже умер Александр Иванович Герцен. Факел русской революции подобно эстафете переходил от одного поколения к другому.

В России 1870 год — это не только новые заводы, не только крупнейшая стачка на бумагопрядильне в Петербурге, не только подготовка к изданию в Петербурге книги всей жизни Маркса «Капитал». В этом году выходит «История одного города» Салтыкова-Щедрина, одна за другой выходят книги — романы, повести, рассказы, пьесы — Льва Толстого, Островского, Гончарова, Глеба Успенского, Некрасова.

Группа молодых художников выступила против устаревших канонов, против холодной пышности и далёких от жизни библейских сюжетов. В 1870 году Крамской, Репин, Суриков, Перов, Васнецов образовали своё товарищество передвижных выставок. На полотнах появилась русская жизнь без всяких прикрас, «могучая и бессильная, убогая и обильная».

В 1870 году в сибирском каторжном остроге томился Чернышевский.

По бесконечным российским дорогам из деревни в деревню шли с книжками Некрасова и Успенского вчерашние студенты, пытаясь объяснить крестьянам причины их бедной и неустроенной жизни. Из города в город пересылались листовки и брошюры, призывавшие народ к борьбе, сотни людей читали и перечитывали журнал «Отечественные записки» — единственный живой и смелый голос в самой России.

Стопки этого журнала, издававшегося Некрасовым и Салтыковым-Щедриным, лежали на столах деревянного дома в Симбирске. Точно так же как и новые романы Толстого, Тургенева, Гончарова.

Ленин, родившийся в глубине России, с детских лет рос в атмосфере русского искусства — правдивого, требовательного, проникнутого настоящей любовью к людям.

Воспоминания близких людей позволяют представить это реально.

Книги Тургенева, Чехова, Некрасова, Успенского читались и обсуждались в доме Ульяновых. Необычайно сильное впечатление произвела на молодого Владимира Ульянова чеховская повесть «Палата № б». Сестра его, Анна Ильинична, так воспроизводит слова, сказанные им после прочтения повести: «Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение точно и я заперт в палате № 6».