По своему статуту он был приравнен к ордену св. Георгия, но носился всё же ниже его, ибо для русского офицера не было ничего выше ордена св. Георгия. Даже российские императоры Александр I, Александр II, Николай II удостоились лишь 4-й степени этого ордена. Награждение орденом Святителя Николая Чудотворца производилось (как и орденом св. Георгия) Кавалерской Думой и утверждалось Главнокомандующим. Орден имел две степени. Крест 1-й степени носился на шее, а крест 2-й степени — на левой стороне груди. Лента — национальных цветов (бело-сине-красная). Отличался орден Святителя Николая Чудотворца от ордена св. Георгия ещё и тем, что им награждались не только офицеры, но и солдаты, имевшие не менее двух Георгиевских крестов (солдатские награды 4-х степеней, учреждённые в 1913 году).

Орден св. Георгия изготовлялся из золота, золочёного серебра и с помощью белой эмали, а орден Николая Чудотворца — из железа. Трудно было в Крыму наладить эмалевое производство, к тому же скромность внешнего вида креста как бы подчёркивала суровость обстановки. Известны и 50 крестов Николая Чудотворца, изготовленные фирмой Годэ в Берлине. Пока не было достаточного числа кавалеров ордена, в Кавалерской Думе заседали кавалеры ордена святого Георгия. Подход к награждению этим орденом был весьма требовательный и строгий. 1-й степенью ордена Николая Чудотворца никто награждён не был. Сам П. Н. Врангель получил от Думы только крест 2-й степени. Кресты 1-й степени даже не чеканились. Зато сохранился список кавалеров ордена Святителя Николая Чудотворца 2-й степени. В нём 937 имён. Первым кавалером ордена стал штабс-капитан Любич-Ярмолович. П. Н. Врангель вручил ему знак ордена лично за то, что он на головном танке прорвал проволочные заграждения и открыл дорогу пехоте.

В царской армии воинские части не награждались орденами, только офицеры. Коллективные награды были лишь в виде знамён, штандартов, серебряных труб и литавров и изредка — перевода армейской части в гвардию. Врангель же начал награждать орденом свои воинские части. А к знамёнам, штандартам и трубам прибавились ленты ордена.

Для военно-морского флота Белой армии были учреждены Николаевские адмиральские флаги и Николаевские вымпела. Конечно, название их в какой-то мере отождествлялось с именем убитого большевиками царя Николая II. «Николаевский Георгиевский Адмиральский флаг имеет вокруг щита с изображением св. Георгия трёхцветную полосу с цветами: первая от щита — красный, вторая — синий и третья — белый. Обыкновенный Адмиральский флаг имеет в середине круглую трёхцветную кокарду с цветами: наружный — белый, средний — синий и внутренний — красный».

Николаевские вымпела и Брейд-вымпела имели в отличие от обыкновенных трёхцветные косицы, верхняя, или правая, — белая, средняя — синяя и нижняя, или левая, — красная.

Вымпел ордена был пожалован (приказ Главнокомандующего 26.6.1920. № 118) следующим судам флота: канонерским лодкам: «Страж» и «Грозный»; речным канонерским лодкам: «Алтай» и «Урал». Вооружённым ледоколам: «Всадник» и «Гайдамак». Вооружённым катерам: «Мария», «Азовец», «Николай Пашич», «Дмитрий», «Пантикопея» и «Меотида».

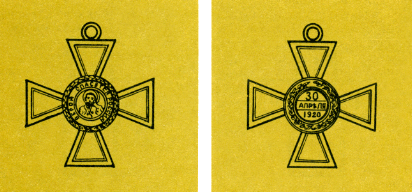

30 апреля П. Н. Врангель утвердил Временное положение об ордене св. Николая Чудотворца. Девизом ордена стали слова: «ВЕРОЙ СПАСЕТСЯ РОССИЯ». Такая надпись идёт по кругу в центре креста, в котором изображён святой Николай Чудотворец. В параграфе 8 положения было сказано: «Орденом Святителя Николая Чудотворца может быть награждён лишь тот, кто, презрев очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершит отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший явную пользу». Кавалерский праздник ордена св. Николая Чудотворца установлен 9 мая.

7—11 ноября 1920 года Красная Армия в Перекопско-Чонгарской операции взяла штурмом Перекоп и овладела всем Крымом. Часть врангелевской армии на французских кораблях эвакуировалась в Константинополь. При этом было уведено во Францию и 138 русских кораблей. Все оставшиеся, не пожелавшие покинуть Россию и сдавшиеся в плен, были тут же расстреляны по приказу Бела Куна и его комиссара Землячки (Залкинд).

Так закончилась трагедия Добровольческой армии. В последнее время враги России всё чаще начинают говорить вслух о рабской душе русского народа, о его тысячелетнем рабстве. И как тут не вспомнить слова А. И. Деникина: «Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых восстать против безумия и преступлений большевистской власти и принести свою кровь и жизнь на разрушаемую родину, — это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей старого континента, обречённых на колонизацию пришельцев с Запада и Востока.

К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому русскому народу».

Наградные знаки белых армий Севера и Запада России

История гражданской войны и иностранной интервенции на Севере и Западе России началась с того, что бежавший из Петрограда А. Ф. Керенский отдал приказ о наступлении на столицу 3-го конного корпуса генерала П. Н. Краснова. К ноябрю 1917 года офицерские казачьи и юнкерские отряды были отброшены от Питера.

6 марта 1918 года Мурманск занял десант Антанты под предлогом защиты от немцев военных складов. В апреле немцы вторглись в Финляндию, и флот вынужден был уйти из Гельсингфорса в Кронштадт. Затем 2 августа десант Антанты и США занял Архангельск. Немцы вскоре ушли из оккупированных территорий России, опасаясь брожения среди солдат, а в Эстонии, Латвии и Литве образовались национальные правительства, начавшие создавать свои армии. Но Советское правительство, аннулировав Брестский договор, ввело в Прибалтику и Белоруссию свои войска, остались незанятыми только Ревель (Таллинн) в Эстонии, Либава (Лиепая) в Латвии и Ковно в Литве.

К этому времени сформировалась армия, состоявшая из Германского Добровольческого корпуса генерала фон дер Гольца, новой латвийской армии, Балтийского ополчения и Русской армии князя Ливена. 22 мая была взята у красных Рига. Однако конфликт между немцами и эстонцами, отказ немцев эвакуироваться из Курляндии по требованию союзников и другие междоусобицы задержали дальнейшее наступление.

В это же время из бывших русских военнопленных сформировался в Германии Русский корпус, который прибыл в Прибалтику. Командиром Русского корпуса был генерал-майор П. М. Бермонт, бывший капельмейстер. Первый офицерский чин он получил в русско-японскую войну 1904—1905 гг., а чин полковника — от А. Ф. Керенского. Став же генералом, он вдруг сделался князем Бермонт-Аваловым. «1-го декабря ко мне явилась, — пишет в своих воспоминаниях Бермонт-Авалов, — делегация старших чинов Армии и поднесла мне от имени Армии постановление, в котором Армия просила меня принять чин генерал-майора. Мотивом было — последнее желание моей Армии подчеркнуть перед „союзниками“ глубокое единение со мной. Я не счёл возможным отклонить это предложение и принял его».[29]

Когда возникает необходимость выбора — оставаться с немцами или присоединиться к Н. Н. Юденичу, П. М. Бермонт-Авалов выбирает немцев. Другая же половина Русского корпуса во главе с князем Ливеном переходит к Н. Н. Юденичу. Немцы передают командование Бермонт-Авалову. Юденич утверждает его командующим Западной Добровольческой армией. Бермонт успешно наступает в районе Двинска, но его сдерживает Латвийская армия с помощью артиллерии союзного флота. Два корпуса численностью в 20 000 человек эвакуируются обратно в Германию и образуют «Русский отряд на территории Германии». Но вскоре он распадается и бесславно прекращает своё существование.

П. М. Бермонт-Авалов объявлял себя наместником сформированной в Пскове Северной армии генерала Келлера и поэтому для своих наград избрал форму креста Келлера, изменив только его белый цвет на чёрный. Неизвестно, существовал ли на самом деле крест Келлера, мальтийский, серебряный, белой эмали и без каких-либо надписей. Ведь граф Келлер не успел возглавить армию Севера. Будучи убеждённым монархистом, он отказался присягнуть Временному правительству и уехал на юг, в Харьков, к генералу А. М. Крымову. В ноябре 1918 года ему предложили возглавить Северную армию. Он направился в Псков, но в Киеве был схвачен петлюровцами и расстрелян перед Софийским собором. Северной армией командовал сначала генерал Вандам, потом полковник Дзерджинский и генерал Родзянко. Тем не менее белый мальтийский крест, установленный для Северной армии, называется Крестом Келлера.