«С падением Омска, — пишет П. Пашков, — вдоль всего великого Сибирского железнодорожного пути началась трагедия, которая по своим ужасам выделяется даже на общем кровавом фронте русской революции. Длинной лентой вытянулись между Омском и Ново-Николаевском эшелоны с беженцами и санитарные поезда, у которых чехами были силой отобраны паровозы, согнанные ими на свои участки. Безмолвно стояли на рельсах вагоны — саркофаги с погибающим в них от голода и холода страшным грузом. Главным, если не единственным, виновником этого непередаваемого ужаса были чехи».[30]

ОПИСАНИЕ ЗНАКА. «Терновый венок оксидированного серебра, 30 мм в диаметре, пересечённый слева снизу-вверх направо золотым мечом 50 мм длиной. Наверху венка ушко для ношения. Оборотная сторона гладкая с набитым порядковым номером.

Знак двух степеней: 1-я на Георгиевской ленте (без розетки национальных цветов) — для всех участников сражений и 2-я степень — для совершивших поход, но в боях не принимавших участия, на ленте ордена св. Владимира (красной с двумя чёрными полосами по краям), также без розетки».

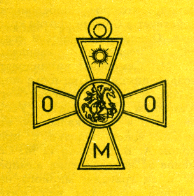

Крест Ачинского Конно-партизанского отряда. 1920 г.

Мы знаем, читали о красных партизанах Сибири и Дальнего Востока, но в период гражданской войны там существовали отряды и белых партизан. Один из них, Ачинский, был в то время хорошо известен от Красноярска до Иркутска. Отряд молодёжный, он сформировался исключительно из кадетского корпуса, гимназистов, реалистов и студентов. Создал его уланский ротмистр Фрейберг. Сначала отряд был небольшим, но благодаря дерзким и успешным операциям, налётам на деревни, селения и железнодорожные станции на участке Красноярск—Минусинск—Ачинск он быстро вырос и хорошо вооружился за счёт противника. Ачинский партизанский отряд был неуловим, его активно поддерживало местное население, и даже посланные для его уничтожения значительные силы красных ничего не могли с ним поделать. Своими непредсказуемыми наскоками отряд нагонял страх и приводил в панику врага, но никогда не грабил местных жителей.

Когда в июне 1918 года образовалась Сибирская армия, отряд вошёл в неё отдельным эскадроном, сохраняя свою форму — белые погоны, петлицы и лампасы, старая кокарда на фуражке. Этим ачинцы отличались от остальных частей беспогонной Сибирской армии. Своим девизом отряд выбрал слова, написанные ещё на ополченском кресте 1812 года — «За веру, царя и отечество», а наградой участникам отряда стал крест в виде полкового знака ямбургских улан. Фрейберг заменил на нём лишь вензель, даты и добавил терновый венок с мечом.

ОПИСАНИЕ КРЕСТА. «Крест Ачинского Конно-партизанского отряда установлен для чинов отряда за проявленную ими храбрость и мужество в борьбе с большевиками приказом генерала Иванова-Ринова от 10 сентября 1918 г. за № 108.

Серебряный мальтийский крест белой эмали, лежащий на серебряном терновом венке. В середине креста положен подъятый серебряный меч с золотой рукоятью. На поперечных сторонах креста памятная дата: „3.III“, „1918“ — день первого боя отряда с красными. Крест носился на левой стороне груди из ленты национальных цветов».

Крест атамана Семёнова «За храбрость». 1920 г.

В январе 1918 года есаул Г. М. Семёнов, командовавший раньше сотней Нерчинского казачьего полка Забайкальского казачества, создаёт в Маньчжурии Особый Маньчжурский отряд. Он быстро растёт и завоёвывает славу неуязвимого и удачливого военного соединения, которое победоносно действует в Сибири против красных. Оценив способности есаула, Директория назначает Г. М. Семёнова командовать создающимся в Приморье корпусом, а казаки выбирают его Атаманом Амурского, Уссурийского и Забайкальского казачьих войск. Однако с приходом А. В. Колчака Г. М. Семёнов за неподчинение адмиралу и за грабежи мирного населения, расправы над жителями отстраняется Верховным Правителем от командования. Только через год, в январе 1919 года, атаман Семёнов подчинился Колчаку, но в то же время отделил себя от общего дела провозглашения Монгольско-Бурятской республики.

Когда белые оставили Омск, начались их главные беды. Г. М. Семёнов не пришёл им на помощь, он ушёл в Читу и после гибели А. В. Колчака объявил себя Верховным Правителем. Его поддержали части генерала Войцеховского и японцы. После того как японцы перебазировались в Приморье, Г. М. Семёнов становится военным министром во вновь созданном правительстве во Владивостоке. Но несмотря на то, что японцы высадили во Владивостоке десант в 70—75 тысяч солдат и 10—12 тысяч составляли там американские войска, объявленная международная зона тоже продержалась недолго. Красная Армия дошла до Верхнеудинска (Улан-Удэ), и этот город стал столицей вновь образовавшейся Дальневосточной республики. Дальше на восток красные не пошли, опасаясь войны с Японией. Там стали действовать красные партизаны (до 70 тысяч бойцов), военные операции которых имели успех. Японцы заявили о своём «нейтралитете», а США эвакуировали свои войска. Семёновцы и каппелевцы держались до последнего в районе Читы, но в конце концов им пришлось перейти китайскую границу и разоружиться.

Атаман Г. М. Семёнов ещё долго был вождём белогвардейцев в Харбине, остатки семёновцев находились там до взятия Харбина советскими войсками в 1945 году. Атаман Г. М. Семёнов был захвачен и по приговору Верховного суда СССР казнён.

В 1920 году Семёнов установил в Чите для своего Особого Маньчжурского отряда крест «3а храбрость». Статут его был аналогичен статуту ордена св. Георгия, как пишет П. Пашков. Но этого не может быть, тут вышла какая-то ошибка. Орден св. Георгия имел четыре степени, крест — одну. Самая низшая, 4-я степень ордена св. Георгия давала награждённому права потомственного дворянина и т. д. Видимо, это сравнение относится к Георгиевскому кресту, форму которого повторяет семёновский знак. Но у Георгиевского креста тоже было четыре степени и он являлся только солдатской наградой. Самим статутом креста «3а храбрость» мы, к сожалению, не располагаем.

ОПИСАНИЕ КРЕСТА. «Крест белого металла и представляет собой точную копию Георгиевского креста (в середине которого — св. Георгий, поражающий копьём дракона, а на обороте инициалы его имени). На лицевой стороне креста, на верхней его стороне, изображение солнца в лучах, на левой буква „О“, на нижней „М“ и на правой „О“, что означает „Особый Маньчжурский отряд“. На обратной стороне креста — порядковый номер.

Крест носился на Георгиевской ленте. Размер его 35 на 35 мм».

Знак Особого Маньчжурского отряда. 1920 г., 1937 г.

Знак Особого отряда был установлен атаманом Семёновым, возможно, ещё в России, в одно время с крестом «За храбрость».

ОПИСАНИЕ ЗНАКА. «Медный высеребренный двуглавый орёл, без корон, держащий в лапах змею. На груди орла — золочёный щит с буквами „АС“ в виде вензеля, что означает Атаман Семёнов, а сверху, над головами орла, — золотые лучи восходящего солнца, на которых надпись „ОМО“ (Особый Маньчжурский отряд). Знак очень грубой и примитивной работы, с оборотной стороны залит оловом. Высота знака — 5 см. Ширина — 6 см.

Существуют разновидности этого знака, более тонкой и изящной работы, на которых на щите на груди орла — буквы „ОМО“, а вензельное изображение имени атамана Семёнова „АС“ помещено над головами орла на солнечных лучах. Кроме того, на крыльях орла дата: „19“ „17“ (1917).

В память двадцатилетия отряда (в 1937 году) атаманом Семёновым установлен был ещё один памятный знак, который представляет собой точную копию вышеописанного орла, но с той лишь разницей, что под орлом, ниже его лап и хвоста, помещён щит национальных цветов (бело-сине-красный), в середине которого римская цифра „ХХ“, а внизу восходящее солнце с лучами и на нём дата „1937“.