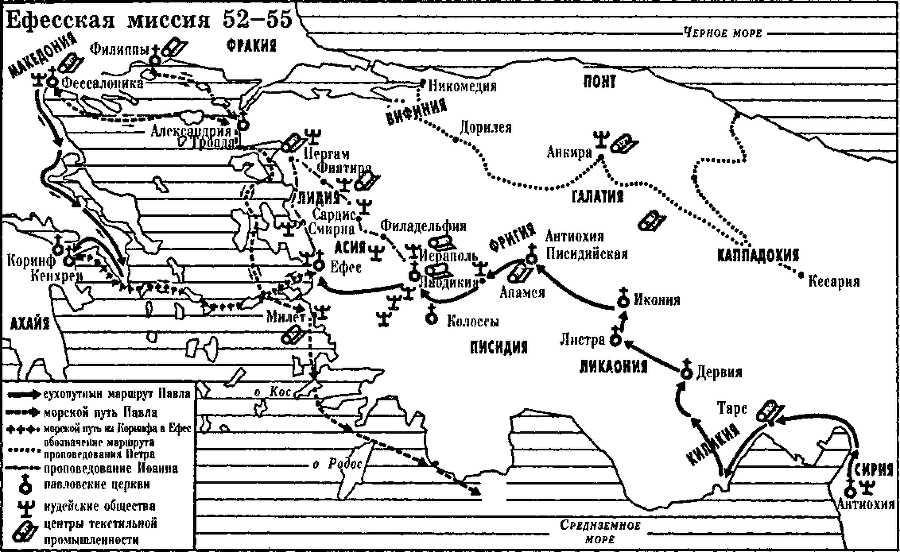

Древнее предание действительно говорит, что Павел по своему собственному почину собирался пойти в Иерусалим, но был остановлен Святым Духом и вынужден был свернуть с дороги и отправиться в провинцию Азии, то есть в область Ефеса, которую он обходил во время своего второго миссионерского путешествия[696]. Это вдохновенное решение являлось как бы ответом на известия, полученные от Прискиллы и Акилы, его друзей из Коринфа, которые оставались его верными сторонниками [697]. Они прибыли сюда, чтобы обустроиться в большом порту Азии, так как корабли без конца сновали туда и обратно между двумя берегами Эгейского моря: между берегом с европейской стороны и анатолийским берегом, то есть между Ефесом и Коринфом[698], между Ефесом и Пирией[699]. Таким образом, Ефес был идеальным пунктом для тех, кто хотел поддерживать регулярные отношения с Македонией и Коринфским перешейком, евангелизированным во время второго путешествия наряду с Тарсом и областями Писидии и Ликаонии. Ефес и в самом деле находился на любом из путей торговцев шерстью, которые отправлялись на поиски пользующихся спросом западнофригийских товаров в долину Ликии, расположенной к востоку от Ефеса, или в Милит — к югу, или же ехали за бархатом в Лидию, бывшую севернее[700]. Павел также направился по дороге торговцев, следуя по одному из важнейших направлений текстильных торговых путей. Можно совершенно точно утверждать, что он отправился в путь из родного дома — из Тарса.

Он обстоятельно обдумал свой план. Согласно летописи «Деяний» его первые контакты с жителями Ефеса завязались предыдущим летом, когда он останавливался тут в порту, возвращаясь в Антиохию[701]. Возможно, на его решение повлияли сообщения Акилы и Прискиллы, рассказавших о процветании иоанновских обществ в Ефесе, заинтересовавшихся новейшими идеями[702]. Речь шла об идеях, весьма близких греческой культуре, поэтому вполне объяснимо, почему Павел, чувствуя себя в какой-то степени отвергнутым Антиохией в угоду верности традициям иудаизма, мог потянуться к обществу, значительно отдалившемуся от Храма и богослужений, которые в нем проводились. Как и во время своего первого, направляемого Сергием Павлом путешествия в Антиохию Писидийскую, он преследует вполне определенную цель и не считает нужным останавливаться на пути, чтобы основывать Церкви в разных точках своего маршрута; они будут евангелизированы позднее, начиная с Ефеса. Третье путешествие еще меньше походит на миссионерское разведование, а выглядит как просто смена местопребывания.  Однако Павел делал остановки в Ликаонии и Писидии, чтобы снова посетить основанные им Церкви Галатии, как он посетил их в начале своего второго путешествия, и, кроме того, имея намерение сообщить им о принятом в Иерусалиме решении, утвердившее его апостольскую власть и уполномочившем его делать сборы, а также дать им некоторые указания, которым они должны были следовать[703]. Кажется, ему оказали довольно прохладный прием, и Тимофей, который сопровождал его, был свидетелем многих гонений и страданий, пережитых им в Антиохии, Иконии и Листре [704]. Затем Павел направился в Ефес, проходя «верхние страны» [705] Центральной Анатолии — это означало, что он пошел по Виа Себасте из Антиохии Писидийской в Апамею, откуда добрался в верхнюю долину Ликии. Это был дорожный перекресток первостепенной важности [706] в той области, где разводили овец, знаменитых мягкостью своей блестяще-черной шерсти, из которой изготавливали одежду, поставляемую во все римские владения. Эта область кроме иудейских торговцев и банкиров издавна привлекала также и итальянских дельцов, которые распространяли иногда сферу своей деятельности до самой Ликаонии[707]. Впрочем, говорят, что Павел не останавливался здесь. Он прошел по долине Меандрии, перешел реку Карий в Антиохии, затем по легкому маршруту направился в нижний долину Каистры и добрался до Ефеса. Павел и общество Иоанна в Ефесе Иудейское общество в Ефесе было древним и весьма процветающим [708], но для Павла Акила и Прискилла подготовили почву в одной из своих наиболее маргинальных групп, где ссылались на Иоанна Крестителя [709] и которая должна была покинуть Палестину в тридцатые годы после казни их наставника. Затем к ней присоединились другие эмигранты, близкие к этому движению — разве не была всегда Малая Азия избранной землей для иудейских сект, учение которых являлось спорным [710]? Наши знания об этой среде почерпнуты главным образом, из последующих свидетельств, таких как Апокалипсис и Послания от Иоанна[711]. Но надо полагать, что к прибытию Павла эта среда была очень разнородна. Баптистская группа состояла из исконных иудеев, которые согласно «Деяниям» уже получили евангельскую проповедь. Эта группа, безоговорочно признающая Ветхий Завет, легко приняла в Иисусе Мессию, которого они ожидали, даже несмотря на то, что он еще не принял свой славный божественный образ. Кроме того, группа опиралась на ессейское наследие, оппозиционная идея которого выражалась в постоянном проведении границы между светом и тьмой в писаниях. Наконец, изгнанные из Палестины самаритяне и эллинисты представили здесь свое свидетельство: евангелие, составленное позднее обществом Иоанна, неоднократно упоминает о самаритянах и их обращенных, а также отражает в некоторой степени проповедования эллинистов в этой местности[712], это проповедование открыто выражало взгляды, противоположные позиции Храма [713], что наводит на мысль — эллинистическое движение в конечном счете вовлекло в свои ряды и другие религиозные направления. Эллинистский и самаритянский вклад немало способствовал замкнутости группы в лоне ефесского иудейства, боговдохновенный характер которого был для нее неоспорим[714]. Эта группа оказала прекрасный прием Аполлосу, молодому и блестящему александрийскому толкователю, эрудиция которого не мешала говорить ему, подобно пророку, по вдохновению[715]. Он прибыл в Ефес немного раньше Павла и был послан в Коринф, наставленный Акилой к Прискиллой и побуждаемый ефесскими коринфянами [716].

В этом окружении «Деяния» приписывают Павлу способность проповедовать, подобно Иоанну, отражая даже восприятие своих слушателей, для которых он открыл Духа Святого, занявшего главное место в местном евангелии. Такой взгляд, должно быть, сформировался благодаря ефесским летописям, которые использовал автор и которые рисуют картину деятельности апостола так, как это, в свою очередь, передает автор «Деяний». Два первых года, которые Павел провел в Ефесе, представлены в книге «Деяний» как хроника чудес (единственный случай в книге), аналогичная «Сборнику знамений», составленному первыми последователями Иоанна; способ, посредством которого жители Ефеса надеялись получить выздоровление — через прикосновение к одежде Павла — без сомнения, напоминает действия женщины, страдавшей кровотечением и получившей исцеление от прикосновения к одежде Иисуса, описанные в Евангелии[717]. По примеру последователей Иоанна автор «Деяний» преподносит эти чудеса как средство для осуществления миссионерских целей, а также часть проповеди и орудие для обращения: вести о чудесах, распространяясь в народе, среди иудеев и греков, вызывали всеобщие исповедания и даже сожжения на костре. вернуться Речь идет о комментарии из Codex de Beze, который представляет собой подробное западное критическое рассмотрение «Деяний апостолов»; здесь, в отношении Деян., 18, 22. вернуться Смотри Деян., 18, 24–27 и 19, 22; 1 Кор., 16, 15, 19 и т. д. вернуться Это была официальная дорога, которой пользовались представители римской власти, занимающие посты в Азии (смотри: J. Rouge. «Изучение организации морской коммерции на Средиземном море во времена Римской империи». Париж, 1966, 129–130), и один из самых ходовых маршрутов (смотри к примеру: Филострат, V. Ар., 5, 20). вернуться О выработке шерсти и о красильном деле в долине Ликии смотри: Strabone, 12, 8, 16, и Plin, HN, 8, 190 и 29, 33; Denys Le Perierete, 823. О пурпуре Лидии смотри: Vitruve, 7, 14, и Plin, HN, 19, 18, 47 и 21, 27–51 (пурпур, называемый colossinus по названию города Колоссы). вернуться О последователях Иоанна смотри главу 3 и дальше. вернуться 1 Кор., 16, 1–4 (в котором раньше, чем в Послании к Галатам, упоминается о сборе пожертвований), подтверждается Деян., 16, 4, хотя эпизод относится ко второму путешествию, как и все то, что касается встречи в Иерусалиме. вернуться 2 Тим., 3, 10–11: эти испытания могут относиться только к третьему путешествию, потому что Тимофей вступил в ряды его группы во время второго путешествия. Сравни с неясностями, без сомнения, намеренными, Деяний, 18, 23. вернуться Деян., 19, 1 и 18, 23, которые уточняют, что Павел «прошел по-порядку страну Галатийскую и Фригию». Ж. Берар. «Маршруты святого Павла в Малой Азии». RA, 1935, 1, 84–88 (об этом почти ничего неизвестно) анализирует маловероятное предположение об исследовании Павлом Центральной Турции через Кесарию Каппадокийскую, Тавиум, Анкиру (Апсуге) и Пессинонт. К его аргументации можно добавить следующее: «Деяния», которые перечисляют области в том порядке, как их проходил Павел, не упоминают о Каппадокии; ни одно Павлово писание не говорит о христианах этих областей, вступивших в его группу или оставшихся в сельской среде (Plin Le Jeune. «Letters», 10, 69, 9), совершенно незнакомой Павлу и находящейся в зоне влияния Петра (1 Пет., 1); обращение Послания к Галатам, не обозначает непременно народы, живущие племенами в Центральной Турции, в упомянутых местностях Ликаонии и Писидии, включенных в провинцию Галатию, потому что в ту эпоху запросто можно было называть людей названием местности их происхождения, так же, как и названием города (по примеру Трофима, называемого иногда «Азиат», иногда «Ефесянин»: Деян., 20, 4 и 21, 29). Ж. Берар, 85, также отбрасывает озадачивающее предположение первого историка, пытаясь выяснить маршруты Павла на месте событий. Смотри: W. Ramsay. «Святой Павел: путешественник и римский гражданин». Лондон, 1907, 265–266, который предположил, что его путь шел через горы между Апамеей (Аратёе) и верхней долиной Каистры (Caystre), как известно, в непроходимой, по мнению географов XIX века, области, где нет ни одного природного пути. Но недостаточно учитывалось то, из какой профессиональной среды был Павел и что он с легкостью преодолел маршрут по долине Ликии. вернуться Strabon, 14, 2, 29 (663): подход особенно легок к юго-востоку, то есть к Писидии; этапы пути указаны в «Table de Peutinger», 10, 1. Страбон описывает участок, находящийся между Лаодикией Ликийской и Ликаонией, как «горный склон» (paroreis), что соответствует описанию горного пути в Деяниях, 19, 1. вернуться Кроме Страбона, 12, 9, 16 (578), и Плина, HN, 8, 190, есть свидетельство Апокалипсиса, 1, 4, о шерсти и о банках Лаодикии и об указе Максимум в отношении экспорта хитонов и манто. Об иудейском расселении с конца третьего столетия смотри: Иосиф, AJ, 12, 3, 4 (147–153) и 14, 10, 20 (241–243). О населении смотри: Л. Робер. J des Gagniers. «Лаодикия Ликийская». Квебек — Париж, 1969, 360. вернуться Смотри: Иосиф, AJ, 14, 10, 13 (228–230). вернуться Смотри: F. Blanchetiere. «Иудеи и не иудеи». Эссе об иудейской диаспоре Малой Азии. RPHR, 54, 1974, 367–382. вернуться Они требуют многопланового изучения, чтобы можно было увидеть основные пласты, которые косвенно говорят нам об истории общества или по крайней мере о его составляющих: в этом вопросе сходятся во взглядах два известных толкователя: О. Кульманн. «Иоаннова среда». Невшатель — Париж, 1976, и Р.Е. Браун. «Общество возлюбленного ученика». Париж, 1990. вернуться Их миссионерский сборник, самый поздний, был, похоже, сборником чудес, который назвали «Евангелие знамений» («Evangile de Signes»), часть которого попала в Евангелие от Иоанна: смотри «Иудеи, греки и христиане». Leyde, 1976, 164–180. вернуться Деян., 18, 25, употребляют по этому случаю глагол 1 alien, тот же, что и в отношении апостолов в день Пятидесятницы (Деян., 2, 3). вернуться Деян., 19, 11–19, близко к Марк, 5, 28, и Лука 6, 9. Есть параллель с «действием на расстоянии» Петра, о котором рассказано в Деян., 5, 15. |