Таким вырисовывается портрет Павла, многосторонний и иногда противоречивый. «Свидетель», чью деятельность описывают «Деяния», не в полном смысле «апостол», как говорится в этих писаниях. Главное действующее лицо «Деяний» — поборник обращения в веру язычников — сильно связан своим иудейским происхождением и никогда не сможет с легкостью «врасти» в греко-римскую среду. Деятельный человек, обращенный в будущее, он очень часто вынужден был обороняться, и ему только и удавалось, что успешно пояснить свои задачи. Честный человек, он тем не менее должен был выяснять отношения с народными властями. Уникальный человек в истории Церкви, он боролся с соперниками и с трудом пробивал себе путь.

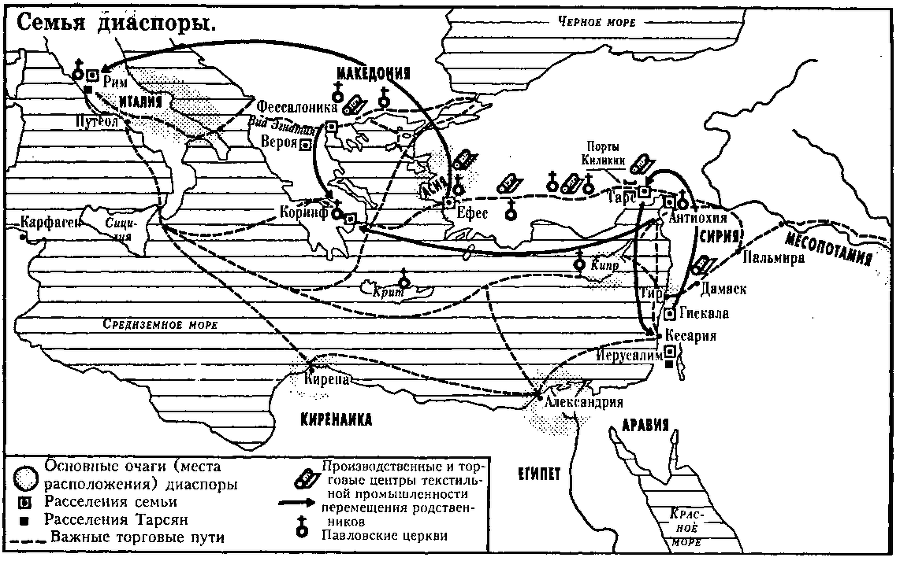

Чтобы узнать Павла, пользуясь различными, но в то же время стереотипными источниками, нужно научиться понимать разницу между «божественным человеком», которого ожидали греки, с тем чтобы он воплотил все их чаяния, и боговдохновенным человеком, который повел их к Богу. Разницу между идеальным портретом хорошего иудея и портретом хорошего гражданина, а также признать реальную, сложную личность, которую всюду считали причиной разногласий. Когда можно будет расшифровать риторический и символический язык и найти терминологию, принятую той эпохой, когда станут понятны основные положения классических повествований этой эпохи с их действительными внутренними противоречиями, соотносимыми с историческими и археологическими открытиями, которые все время обогащаются[22], тогда начнет проявляться облик божеского человека, прожившего жизнь для Бога[23]. Глава 1 ЗНАТНЫЙ РОД К сожалению, Павел не проливает никакого света на свое происхождение и семейное окружение: в его глазах важно только его иудейство, и притом самое несомненное[24]. Однако намеки в «Посланиях» свидетельствуют о значительности его семьи: у Павла были родственники повсюду: и на Сицилии, и в Македонии, и в Иерусалиме, и в Риме… Таким образом, вырисовывается портрет иудея, принадлежащего к диаспоре, введенной его соплеменниками со времени его рождения в систему деятельности я торговли в международном масштабе. Другой источник, которому можно довериться, — это автор «Деяний», приписывающий Павлу знатное происхождение: он — гражданин своего родного города Тарса и римский гражданин, а значит, гражданин мира[25]. Это утверждение иногда ставится под сомнение. Проанализируем его путем сопоставления современных документальных данных. Римский подданный По праву рождения Павел входит в элиту Империи, состоящую из четырех-пяти миллионов римских граждан[26]. Такое преимущество на Востоке значило гораздо больше, чем на Западе, так как еще до нашей эры итальянцы завоевали страны Востока и расчетливо присоединили их к областям, где римское подданство давалось в исключительных случаях: среди членов афинского совета, которые являлись муниципальной элитой, только шесть процентов добились получения римского подданства в первом столетии. Подданство было огромным преимуществом, так как не было «второстепенных» римских граждан: римский подданный, который по личному статусу сразу же получал судебные и налоговые ручательства, признанные во всей Империи, и право участвовать в общественной жизни, приезжая в Рим, не имел ничего общего с такими «добившимися успеха римлянами», как вольноотпущенники и сыновья вольноотпущенников, которые были ограничены в свободе передвижения и не имели права участвовать в политической жизни Империи в двух-трех поколениях[27]. Чтобы правильно оценить знатность рода Павла, его нужно сравнить с родами его иудейских соотечественников или жителей той же области, получивших римское гражданство к становлению Империи: среди них были князья, такие как Героды, и разумеется, больше всего документы говорят именно о них[28]. Но был также класс гораздо более скромный: владельцы кораблей и все те, кто отличился в римской армии, — для этих последних гражданские войны представляли удачную возможность повышения в чине в продолжение всего первого века до нашей эры[29]. Было большое число артистов и литераторов[30], а также деловые люди, главным образом с Помпеи, получившие подданство за их предприимчивость, а не за несение военной службы. И хотя восточные народы, и иудеи в том числе, не были исключены из этой интеграционной политики, возвышение Герода вызвало в свое время много волнений в Риме[31]. Позже, в первом веке, станет известно об иудействе С. Юлиев и на Востоке и в Риме[32].  Среди иудеев некоторые имели статус рабов. В Риме, в правление Августа, отдельные римские подданные иудеи являлись потомками военнопленных, покоренных и переселенных в столицу между 63 и 37 годами; затем они стали вольноотпущенниками и были вписаны в род, чтобы на них мог распространяться хлебный закон. По прошествии какого-то времени воспоминание об их рабском происхождении исчезало, и их потомки приобщались к полноценному гражданскому сословию. Еще был достаточно распространенный способ стать римским гражданином, зарегистрировавшись в колонии или поступив на военную службу, и получить подданство на основании акта главнокомандующего о даровании данной привилегии[33]. Волнения, случившиеся в Тарсе после захвата власти Октавием Августом в 31 году, вероятно, могли послужить причиной возвышения местного рода, который тогда оказал ценную поддержку римским властям или приверженцам Августа. Жители разделились между Октавием и Антонием, и посланным из Рима посредникам с огромным трудом удалось утихомирить народ, который подвергался тираническим нападениям под предводительством Тиберия еще до 17 года[34]. Тот, кого мы знаем под латинским именем Павел, родился в беспокойном городке, приблизительно в 15 году (во время его обращения, в 34 году[35], он был «молод», значит, ему было около двадцати). По праву рождения он являлся полноценным римским гражданином с tria nomina (тремя именами): имя, дополнительное имя и прозвище. Вряд ли когда-нибудь будет установлена фамилия рода Павла или даже его имя, которое не было односложным и состояло обычно из первого и дополнительного имени. Имеющиеся на настоящий момент документы указывают только на одно дополнительное имя — Юлий, дарованное в качестве привилегии жителям Тарса в первом столетии нашей эры Цезарем Октавием Августом или Тиберием[36]. Но из этого не стоит делать поспешных заключений, поскольку было также вполне обычным, что подданный брал дополнительным именем имя правителя, к которому имел расположение и который, вероятно, был ему более симпатичен, чем император: так, например, имя Марка Тулиуса (Тулия) непосредственно воскрешает в памяти проконсульство Цицерона в одной из областей. С конца республиканского правления и до времен правления Клавдия каждый новый гражданин мог выбрать имя знатного лица или правителя, который был посредником в Риме, чтобы облегчить демарии[37]. Дополнительное имя Павла могло быть взято из какой-либо фамилии, распространенной в любом из центров римской цивилизации: в центре политической власти на Кипре или на Сицилии; имя известного в Риме литератора или колониста Антиохии Писидийской[38]. Жители восточных стран, имеющие римское гражданство, но не обладавшие большим весом в обществе, принимали малоизвестные дополнительные имена, которые принадлежали местным деятелям.

вернуться Нужно отдать должное работам первооткрывателя W. М. Ramsay. St. Paul, the Traveller and the Roman citizen. London, 1895, и The Cities of St. Pauls, their Influence on his Life and Thaught. Лондон, 1907, несмотря на то, что развитие аретологии в Турции оспаривает многочисленные его выводы. Страницы знаменитой книги Э. Ренана «Святой Павел (История возникновения христианства)». Книга третья. Париж, 1869, представляет также большой интерес, работа этого мэтра по изучению иудейства рисует очень часто вполне верную картину отношений апостола с его окружением, хотя, ориентируясь на книгу «Деяний апостолов», Ренан зачастую зависит от нее. Он считает, что образ Павла искажается, когда рассматривается в общих очерках, предметом которых является исследование первоначального христианства. Современные исследования особенно интересны тем, что подразумевают изучение социологии и имеют новый взгляд на древние общества. Это характеризует американскую школу, открывающую новые перспективы: Р. Мак-Маллен «Язычество в Римской империи». Париж, 1987 (New Haven, 1981). Нужно упомянуть об исследованиях: W. A. Meeks. «The First Urban Christians. The Social World of the Apostl Paul», New Haven, 1983, где темой является Павел, как city-person, P. Fredriksen. «From Jesus to Christ». Yale, 1988. Наконец, были сделаны попытки структуралистического анализа: J.G. Gager. «Some Notes on Paul's Conversion», NTS, 27, 1981, 697–704. вернуться Биографии Павла, написанные толкователями, имеют, очевидно, другие задачи, нежели наша, и гораздо больше занимаются павловским учением и канонической важностью его писаний: более основательной и полной остается лютеранская работа Д. Борнкамма «Павел — апостол Иисуса Христа». Женева, 1951. Небольшая, но толковая разработка принадлежит М.А. Убо. «Павел тарсянин». Библиотека истории христианства, 18, Tournai, 1989, который особенно внимателен к направлениям современных католических исследований. Общую панораму последних исследований о Павле представляет М. Саймон. «Тридцать лет исследований об апостоле Павле». Ktema, 3, 1978, 3-31. вернуться А. N. Scherwin-White. «Roman Citizenship» 2-е ed., Oxford, 1973. вернуться Ограничения, систематизированные императорами: смотри, в частности, знаменитое письмо Марка Аврелия Афинянам, изданное Д.Х. Оливером. Hesperia, Suppl, XIII, 1970. вернуться О семье местного князя в Киликии, в области Тарса, и о династии Соммагена в соседней области, смотри Т.В. Mitford. «Roman Rough Cilicia», ANRW, 11/7/2. Berlin — New-York. 1980, 1240–1246, et R.D. Sullivan. «The dynasty of Commagene», ANRW, II/8. Berlin — New-York, 1977, 785. G. Dagon et D. Feissel. «Inscriptions de Cilicie» («Записи Киликии»). Париж, 1987. № 26. вернуться Самым знаменитым остается случай киликийца, адмирала Селевка де Росо (греческие и латинские регистрации Сирии, № 718). Все императоры первого столетия по законам наследования (закон Юлия 89 года, закон Элия Корнелия 72, закон Мунатия Аэмилия 42, на который ссылался Октавиан Август) получили право даровать гражданство за военную службу: в области Сирии-Киликии гражданство могли даровать даже простому командиру судна, как, например, С. Юлию Меною Антиохийскому. Иногда иудеев освобождали от военной службы (смотри постановления для иудеев Азии, изложенные Иосифом (A J, 14, 10 (185–264) и 16, 1), но это освобождение давали время от времени (смотри J. Juster. «Иудеи Римской империи», II. Париж, 1914, 269–272). При правлении Герода, в частности, то есть в поколении деда Павла, большое количество нестроевых иудеев было отправлено в армию Октавиана в 30 году и в Египет в 25-м; это подтверждено частными примерами, относящимися к Афродизию в Малой Азии, смотри J. Reynolds et R. Tannenbaum. «Proceedings of the Cambridge Philological Society», Suppl, 12, 1987, 57–58. вернуться Смотри случай с С. Юлием Никанором, изложенный С.P. Jones. «Three Foreignes in Attica», Phoenix, 32, 1978, 222–228. Среди художников был житель Тарса С. Юлий О демон, известный благодаря регистрационным записям Делфы (ВСН, 19, 1895. 548). вернуться Josephe AJ, 14, 8, 2 (135–140) и BJ. 1, 194. Смотри A. Gilbor. «Предоставление римского гражданства Антипат-ру, отцу Герода», RD, 50, 1972. 609–614. вернуться CIJ № 533: С. Юлий Иуст (Остий): подтверждено только, что С. Юлий Ефрантик Фессалоникийский (CU № 66) был иудеем. Другие иудеи принимали дополнительные имена: Помпей (CIJ № 259) или Антоний (CIJ № 533). вернуться Филон. «Legato ad Gaium», 156–157. Об обычных процедурах, G. Mancinetti-Santamaria. «La concessione della cittadinanza a Greci e Orientali» в «Буржуазия. Муниципальная итальянская власть второго и первого веков». J.C. Париж — Неаполь, 1983, 133–136, и Е. Deniaux Ktema, 1981, 133–141. вернуться Strabon, 14, 14; Appien, ВС, 4, 52, 60, 64 и 5, 7; Athenee, 215b; Philostrate, V. Ар., 1, 12. вернуться С. В. Welles. «Hellenistic Tarsus», MUSS 38, Melanges R. Mouterde, Beyrouth, 1962, 431+75, полагал, что Павла звали Гаий Юлий. вернуться М. Christol и S. Demougin, ZPE, 1988, 14–21, смотри также R. P. Sailer. «Personal Patronage under the Early Empie», Оксфорд, 1981, и В. Holtheide. «Romische Biirgerrecht-politik und Romische Neubiirger in der Provinz Asia», Fribourge, 1983. вернуться Антиохия — название двух городов, которые встречаются в Новом Завете. Первый основан Селевком Никатором в 300 году до р. Хр. и назван именем его отца Антиоха. Антиохия была столицей Антиохийского княжества во время крестовых походов (1098–1268) Другая Антиохия, также основанная Селевком Никатором, была столицей Писидии. Здесь проповедовали Павел и Варнава. (Прим. перев.) |