Между двумя мирами Принятый в лоно города, находясь среди влиятельных лиц, продолжал ли Павел — этой иудей, завсегдатай синагог — свой миссионерский путь? Или, быть может, он основал обособленный христианский кружок, наставляя и крестя восприимчивых к новой религии язычников со свойственной ему энергией и космополитизмом? [629] Возникает вопрос: каким было религиозное обоснование его проповедования после европейского периода, в ходе которого он постепенно обретал независимость?

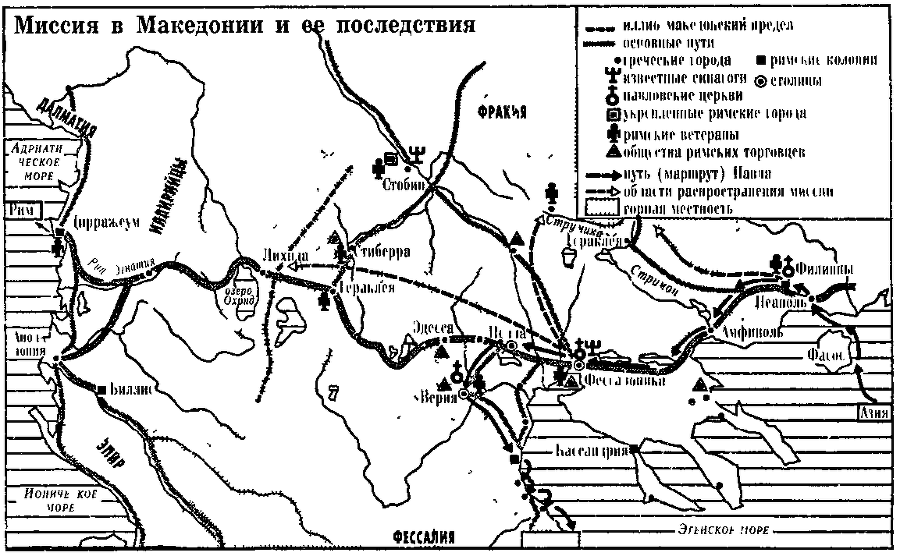

Автор «Деяний» проводит мысль, что Павел радушно был принят теми, кто находился «между двумя мирами» [630], — в отдалении от греческих городов, на пороге синагоги; что в Филиппах, Фессалонике, Верии, Афинах и в Коринфе он трудился в среде духовно общей, в среде «боящихся Бога» [631]. Апологетический замысел автора очевиден: его цель — подчеркнуть, что христианство, отвергнутое иудеями, законно могло распространяться среди язычников, не теряя ни своих корней, ни своих библейских ориентиров, так как изначально оно было обращено к приверженцам иудаизма. Такой анализ первой европейской миссии остается весьма спорным[632]. Само выражение «боящийся Бога», хоть и употреблялось в греческой Библии, было Павлу неизвестно так же, как и Филону Александрийскому; только Иосиф Ф. употреблял его в смысле совершенно определенном, скрытом от язычников, которые придерживались древних иудейских ритуалов, не соблюдая при этом всех положений Закона Моисеева и не делая обрезания[633]. Из записей можно видеть, что терминология той эпохи была неясной: одно и то же определение обозначало и эллинизированных иудеев и небольшие группы людей, посещающих синагоги, отличая, однако, «иудеев» от прозелитов [634]. Речь идет о людях двух культур, тех, которые могут быть задействованы в синагоге, будучи при этом вовлеченными в грекоримское общество, из-за чего они не могут выполнять все предписания Закона Моисеева [635]. Записи говорят, что такие люди встречались исключительно в диаспорах: свидетельства о них все больше личные, чем коллективные, а на Балканах о них ничего не говорится вообще. Это дает повод подозревать автора «Деяний» в вымысле и ставит под сомнение само существование подобной категории людей и их определяющей роли в евангелизации Европы, о которой пишут «Деяния» [636]. Однако сохранилось много писаний, оставленных Павлом. В них говорится, что он проповедовал в Европе эллинизированным слушателям, знакомым только с писаниями Ветхого Завета: этого нельзя утверждать обо всех слушателях, но его последователи по крайней мере общались с такими же. Все имели греческие и латинские имена, причем второе имя брали и те, кто родился в иудействе, как, например, родственники Павла или Тиций Иуст из Коринфа[637]. Ономастика вполне обычная, с частыми ссылками на мифологию; кроме того, встречается необычайное множество имен в уменьшительной форме, которые употреблялись греками, как иностранные имена [638]. такое имя, как Стефаний, ассоциируется больше с эллинизированным жителем Востока, чем с чистокровным греком. Все эти люди были адаптированы к греческому образу жизни: Павел знал о проблеме гомосексуализма или скорее педерастии, что было вполне обычным в элитных кругах, он также знал о браках между родственниками, хотя и запрещенных Торой, но весьма распространенных в эллинистическом мире; он знал о жертвоприношениях языческим богам, которые делались во время богослужений и от которых не могли уклониться должностные лица, как, например, Ераст [639]. Тогда апостол прибегнул к Библии: его послания пестрят ссылками и цитатами, он призывает обратиться к ветхозаветным писаниям пророков, к назидательной и апокалипсической литературе [640]. В его посланиях нет воззваний ни к воображаемому, ни к существующему культурному миру, ни даже к религиозному чувству, в отличие от речей в книге «Деяний», составленных специально для язычников Листры и Афин [641].  Павел не начал говорить по-иному, проповедуя в европейских городах после своего разрыва с Варнавой. Он отправился к эллинизированным иудеям или грекам, соприкоснувшимся с иудейской культурой; на самом деле единственный его провал во время этой миссии случился в Афинах, где иудейское население было очень малочисленным. Павел трудился на ниве, уже подготовленной. Ему, без всякого сомнения, помогло то, что уже была распространена греческая Библия, а также существовало увлечение и расположение греков к деятельности синагог и желание иудеев диаспоры приобщиться к греческой культуре [642]. «Деяния» достаточно верно воссоздали картину проповедования, характерного для иудея диаспоры, даже если слова этой книги оказались догматичными и несколько противоречивыми из-за желания автора изобразить неизбежный разрыв между апостолом и институционным иудаизмом: как еще изобразить этот разрыв, если не сказать, для того чтобы «идти к язычникам», Павел должен был остановиться в доме римлянина, возле синагоги, чье прозвище Иуст выдает в нем, однако, праведного иудея? Глава 9 ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕК После всех этих неприятностей Павел возвратился в Антиохию — точку своей опоры. Но он не нашел здесь — увы! — мирного убежища: вновь возникали и нарастали нарекания, ставились под сомнение как реальность его апостольской власти, так и статус и основные положения миссии, обращенной к язычникам [643]. Несмотря на очевидный успех его путешествия в Европу, Павел был сбит с толку, оказавшись лицом к лицу с той неспокойной обстановкой, которая сложилась тут без него. «Шпионы» и «лжебратья» Христианские общества в Антиохии никогда не были однородными: называя себя общим, изобретенным словом «христиане», собирались прежние эллинисты, сторонники Стефана, которые проповедовали исключительно в иудейской среде, обращенные Варнавой и Савлом язычники и иудеи[644]; может быть, еще последователи Петра, так как местные летописи свидетельствуют о том, что в 37 году он проходил через Антиохию, когда Павел направлялся в свою родную Киликию [645]. Предание говорит, что после Варнавы и Павла с их миссией первое место в Антиохийском обществе отводилось «человеку Петра» Еводию, чье имя совершенно очевидно указывает на то, что это христианин из язычников [646]. Таким образом, местная Церковь делилась на многочисленные группки [647].

Эллинисты, даже из иудеев, были полностью оторваны от Храма и не соблюдали ритуальных обрядов, предписываемых Торой: об их влиянии в Антиохии в то время можно судить, исходя из повествования «Деяний», которое основывалось на антиохийских источниках, свидетельствующих о восхищении эллинистов Стефаном и об их пессимизме по поводу обращения иудеев[648]. Марк, которого избегал Павел, возможно, был близок к этому движению; известна его враждебность к первосвященнику и категоричные слова: «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: молодое вино прорвет мехи»[649] [650]. вернуться Основной тезис В.А. Микса. «The First Urban Christians. The Social World of the Apostle Paul». New Haven, 1983, главное — 14–16: городские пределы благоприятствуют всяким переменам, а Павел был «городским человеком» (city person). вернуться Эта проблематика определена П. Видал-Наке для грека романизированного Востока в «Flavius Arrien entre deux mondes», P. Savinel ed., «Histoir d’Alexandre. L’Anabase d’Alexandre le Grand et l’lnde d’Arrien». Париж, 1984, 311–394. Эта тема вновь затронута в отношении Павла Ж. Мелез-Модриевским. «Мученичество Павла Тарсянина». Melanges Jean Imbert. Paris, 1989, 398–403. вернуться Деян., 16, 14 (Лидия); 17, 4 и 17 (группы); 18, 7 (Тиций Иуст). В основном автор употребляет выражение «боящиеся Бога», но однажды — «греки, исполненные страха» (17, 4), и в другой раз — «исполнены страха» без уточнения (17, 17). В общем, все эти обозначения, приведенные «Деяниями», 17, 4, 12, 17 и 18, 4, были распределены между собой, вместе с уточнением «греки» в отличие от иудеев»; обозаначения, в которых разобраться весьма проблематично, потому что один из «боящихся Бога» коринфянин был определен, как иудей в Кол., 4,11, так как он называл себя иудейским именем Иисус и латинским прозвищем Иуст, которое часто переводится с еврейского Sadok (Деян., 18, 7; смотри: Juster. «Иудеи во времена Римской империи». Париж, 1914, 11, 231). вернуться Сначала делались попытки доказать, что эта особая категория людей была вымышлена и что само выражение не означает ничего, кроме «набожные»: Л. X. Фельдман. «Jewish «Sympathizers», in Classical Literature and Inscriptions». ТАРА, 81, 1950, 200–208. H. J. Leon. «Иудеи Древнего Рима». Филадельфия, I960, 253, № 1, и разработано Л. Робером. «Новые писания Сардиса». Париж, 1964, 37- 58. Общепринятое мнение изменилось после публикации двойного списка «Иудеев» и «боящихся Бога» синагоги Афордизия (J. Reynolds and R. Tannenbaum. «Jews and God-Fearers at Aphrodisias». Cambridge, 1987); с тех пор стали считать, что речь идет о некоей категории людей, входивших в общество синагоги (J. G. Gager, HThR, 79, 1986, 91–99; R. Tannenbaum. и L. H. Feldman, Biblic. Arch. Rev., 12, 1986, 55–57 и 58–63). вернуться Три варианта общественного (не авторского) употребления термина «боящиеся Бога» для обозначения группы. В театре Мелита: «Место иудеев, тех, что боятся Бога» (CIJ, 748). В Пантикапее (Крым): «Синагога иудеев и боящихся Бога» (RB, 76, 1969, 96). В синагоге Афродизия меньшая группа, в отличие от «Иудеев» (смотри прим. 77). Это употребление и контекст противоречат друг другу, но нужно отметить, что выражение двух первых записей также не являются ни ясными, ни точными. вернуться Использование прозографических данных списка в «Jews and God-Fearers at Aphrodisias», 54–58. вернуться Смотри главным образом: А. Т. Kraabel. «Numen». 28, 1981, 113–126; «Essays in honor of Kr. Stendhal». Филадельфия, 1968, 150, 150–156, и MacLennan — A. T. Kraabel, Bibl. Arch. Rev., 12, 1986, 47–53 (смотри прим. 77), напротив, находят подтверждение тезиса «Деяний» в записях Афродизия. вернуться Этот вопрос еще не был изучен, хотя нам известны многочисленные формы уменыыительнр-ласкательных имен в семитском языке, их встречается гораздо меньше в греческом, где сокращенные формы на — as или на — os (в таких именах, как Apollos, Stephanas, Hermas, Loukas и т. д.) не являются классическими и появляются только в первом веке до нашей эры в таких космополитических местах, как порт Делоса или позднее, Коринф. В качестве примеров: Аполлос Александрийский в Делосе (EAD XXX, № 478) и сириец из Иераполя по имени Аполлас (Apollas) (Ins. Delos, 2598). Еще раньше — Onesas, рабское имя. вернуться 1 Кор., 5, 8 (смотри также 6, 6 и 5, 20). вернуться Деян., 14, 15–17 и 17, 22–31, эти отрывки раскрывают, хотя и различными способами, близкие темы Бога-со-з дате ля и Бога-живого. вернуться Участие иудеев в греческой жизни (политике, армии, похоронных процессиях язычников) и их позитивная позиция по отношению к греческой культуре (религии, языку), позволяющая им тем не менее сохранить свою национальную самобытность, недавно стала предметом исследований: смотри, в частности, соответствующие работы Г. Деллинга и Л.Х. Канта, ANRW, И/20, Берлин — Париж, 1987, 7-15 и 671–713. вернуться Автобиографическое свидетельство Послания к Галатам, 2, и свидетельство «Деяний», 15, 1-29 (уже было отмечено, что в «Деяниях» использован антиохийский источник), согласуются в отношении трех конфликтных точек зрения: в отношении апостольской власти Павла, обрезания обращенных язычников и «кошерных» правил, хотя они расходятся в плане изображения столкновения, поскольку автор «Деяний», как ему свойственно, создает искусственную синхронность и изображает ситуацию слаженной. вернуться Летопись Малалы, 242, 8-22; об этом византийском летописце четвертого века, который пользовался официальными документами и хорошо знал местные архивы, но цитировал своих авторов опрометчиво, смотри главу б. вернуться Летопись Малалы, 246, 20. Евод (или Еводий) был также знаком Евсевию. «Chronique», И, 750–756. вернуться Деян., 15, 2, употребляет для этого события классический греческий термин, выражающий борьбу различных групп: stasis; главный мотив — доктринальный спор (zetema). вернуться Эти слова, написанные в Евангелии от Марка, принадлежат Иисусу Христу. (Прим. перев.) |