* * *

Ведь я, в суете и заботах,

Откладывал это "на после",

До тех пор, пота не забрали

Внезапно политики злые

Родимое мне побережье

Далекого Черного моря —

Могилу любимого брата,

Любимого старшего брата

С несчастной, трагичной судьбою,

С неласковым пасынка детством.

Письмо двадцать седьмое:

МОИ БЕРЕГИНИ

Когда-то, давным-давно, был обычай: при постройке деревянной избы или дома, украшая его резьбой, непременно вплести в узор где-нибудь на видном месте фигуру русалки либо птицы с человечьим ликом. Считалась, что это обережет дом и его обитателей от лиходейства и дурного глаза. Стражниц так и называли — "берегинями". Их и сейчас можно встретить на уцелевших старинных домах в разных районах страны. То лукавые, то веселые, то наивные существа с женским лицом, рыбьим хвостом или птичьими крыльями — плод фантазии небесталанных плотников — заметно постарели. И роли поменялись: теперь не "берегини" охраняют людей, а люди сберегают (увы, таких мест уже немного) чудесные произведения народного творчества — уцелевшие дома, одетые вычурной деревянной резьбой с лошадиными головами или петухами на крышах, с русалками или "Птицей-Сирином" на фронтонах, наличниках окон или над воротами.

Я считаю, что справедливым было бы подобное отношение проявить не только к деревянной резьбе, но и к лепным украшениям старинных каменных зданий наших городов. Все эти рельефные изображения людей, стилизованных животных и растений, да и сами дома сделаны такими же трудолюбивыми талантливыми руками, какими творили деревянные шедевры. И если можно еще поспорить насчет художественной ценности некоторых из этих лепных украшений, то уж историческая ценность каменных и цементных "берегинь" несомненна.

Кариатида на фасаде дома № 7 по Пушкинской. Симферополь, 1982.

Но я хочу рассказать о другом — о воспитательной их роли. Именно так! Я тебе уже рассказывал, что вырос в окружении всякой живности. Вдобавок мимо нашего дома каждый вечер проходило… стадо: коровы — серые, пестрые, красные, черные, козы всех мастей, лобастые барашки. А впереди вышагивал мудрый бородатый козел с фантастически изогнутыми рогами — вожак этого разношерстного табуна. Стадо растекалось по переулкам и тупичкам, и вот уже умная скотина стучит рогом в свою калитку…

А еще мне вновь вспоминаются симферопольские базары начала тридцатых: на них, как мне тогда порой казалось, было не столько людей, как животных, на которых привезли товар: разновеликих и разномастных лошадей, громадных волов с большущими, растоптанными от тяжкой изнурительной работы, копытами и длиннющими рогами, иногда кривыми и острыми, но вовсе не страшными, потому что волы — кастрированные еще будучи маленькими телятами — вырастали, в отличие от своих братьев, нормальных свирепых быков, исключительно смирными, покорными работягами огромного роста и силы; здесь же, на базаре, можно было увидеть в те годы симпатичных осликов, запряженных в повозки с поклажей, и еще невесть откуда приведенных огромных рыжих верблюдов со свалявшейся шерстью и настолько надменным взглядом, что к ним было страшновато подходить.

Базар в такие дни (вероятно, ярмарочные) был для меня настоящим зоопарком, вдобавок каким-то праздничным, украшенным ярко-оранжево-красными горами вареных раков, наваленных на свежие рогожи, глиняными расписными свистульками в виде птиц и зверушек (тоже наваленных горами) и разными другими диковинами. Над всем этим Царством Жизни стоял своеобразный, очень сложный дух, составленный из запахов разной снеди, свежей мочалы, конского пота, дегтя, ароматного сена, воловьего навоза, извести и еще бог знает чего.

А дома, на наших тихих улочках, я, еще маленьким, сделал для себя такое открытие: весь мир тут, оказывается, делился на четкие ярусы, каждый из которых имел не только свое назначение, смысл и образ, но и свой цвет. Самый, верхний — небо, с его облаками, стрижами, грифами — был синим. Второй ярус был зеленым и как бы соединял небо с землей. Это были деревья: высокие пирамидальные тополя, густые акации, раскидистые платаны, непробиваемые лучами солнца каштаны. Третий ярус был всегда солнечным и оранжево-красным: этот цвет создавали черепичные крыши — владения голубей, воробьев, кошек, трубочистов и, конечно же, нас, ребятишек, страсть как любивших, несмотря на запреты, вскарабкаться на этот обширный, непривычно пустынный и красно-горячий ярус.

Был и белый ярус — дома, заборы, стены — все сложенные из известняка и все побеленные. Слепящую белизну одно-, реже двухэтажных домов подчеркивала бархатисто-черная широкая кайма по низу фасада из сажи, разведенной керосином. Белый ярус был самым важным, потому что тут жили люди и в том числе я…

Но знаешь, что очень рано запало в мою детскую память из всего этого и долго, десятилетия, сидит в ее закоулках? Необыкновенные, сказочные звери: не то птицы, не то рыбы — большущие существа, страшноватые и добродушные одновременно. Они "жили" на стенах одного из домов, на углу Салгирной и Одесской, мимо которого меня водили за руку в город. И я очень расстраивался, если мы шли другим путем. Потом, когда подрос и стал ходить в город сам, всегда шел только по этой улице — к своим заветным драконам. Головы у них были, в общем, птичьи, с крючковатым, загнутым вниз, носом. По верху головы шел гребень наподобие петушиного, который переходил сзади в рыбий плавник. На спине у моих "знакомых" были крылья. А вот туловище шло опять как будто рыбье или змеиное — покрыто крупной чешуей. Хвост же, закрученный хитрой восьмеркой, кончался длинной волосистой кистью. Ног или лап у них не было вовсе, зато из тела росли затейливые завитки.

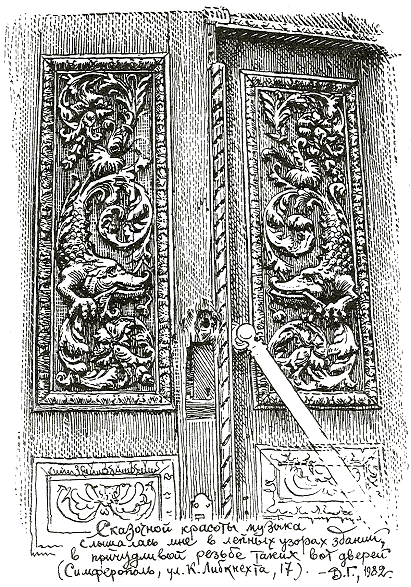

Сказочной красоты музыка слышалась мне в лепных узорах зданий, в причудливой резьбе таких вот дверей (Симферополь, ул. К. Либкнехта, 17).

…Много лет спустя, уже в Сибири, я узнал, что в город мой вошли фашисты, и очень переживал. Цел ли мой Дом? Цел ли тот дом с драконами? Что будет с моим белым городом, с моими друзьями по улице и школе, с соседями? Трудно описать мою печаль и переживания тех холодных и голодных лет. Мысль моя улетала из сибирских равнин туда, далеко-далеко, за степи, горы, за дымную линию фронта…

В Симферополь, как ты знаешь, мы так и не вернулись. А память, в которой, оказывается, при давно ушедшем детстве прочно отпечатался почти каждый дом, каждый переулок, каждое дерево, каждый выступ камня, все эти годы возвращала и возвращает меня в родной город. И я понял, что кроме живой и неживой природы, кроме школы, кроме мастерской отца и библиотеки матери, был у меня еще один воспитатель — архитектура.

Ведь каждый дом, из окружавших меня, имел свой, не похожий на другие, облик. Были дома серьезно-строгие. Были беззаботно-радостные. Были дома мудрые, а были и глуповато-смешные. Все это зависело и от таланта зодчего, его замысла, и от прихоти заказчика, и просто от расположения и формы окон, дверей, лепных украшений, а иной раз, несомненно, и от того, как и когда я увидел этот дом впервые. Я, конечно, решительно ничего тогда не смыслил ни в теории и истории искусства, ни в архитектурных стилях. Воспринимал просто все таким, каким оно есть, и счастлив теперь, что так оно было и что никто мне в этом не помешал.

Это уже потом, когда приезжал в отпуск на родину и оглядывал своих каменных "воспитателей", видел, что далеко не все здания безупречны по стилю. Многие были не в меру пышными за счет обилия "лепнины", из-за совершенно невообразимого смешения стилей. Как бы то ни было, разная архитектурная безвкусица и эклектика, раздражавшая, возможно, немногих для той поры истинных знатоков зодчества, успешно прошла испытания временем, и в значительной части Симферополя сплошь и рядом, иногда на одном и том же фасаде, мирно и уютно соседствуют солидный тяжелый ампир и пышное рококо, странные подражания готике и тяжеловато-помпезное южно-российское барокко, томный болезненный модерн периода стыка веков и конструктивистские поиски двадцатых годов.