Но вернемся к моей маме, к чувствам, которые я к ней испытывал: любил ли ее? Мне трудно даже сейчас ответить на этот вопрос. Конечно же, любил; я благодарен матери за тот мир "осколков дворянского гнезда", в котором вырос, и которые сделали меня (уж не побоюсь этого слова) интеллигентом. Благодаря маме я еще до школы был вполне грамотным человеком (отчего пробыл в первом классе лишь один день). Я благодарен ей за горячую ко мне любовь, не знавшую пределов, мер и границ. И за многое-многое другое благодарен я Ольге Викторовне Терской, произведшей меня на свет симферопольским ранним утром 23 апреля 1927 года в доме № 8 (ныне 14) по Фабричному спуску. Иначе не было бы ни этой книги, ни предыдущих, ни многого-многого иного, что я успел натворить за свою, в общем-то, трудную, жизнь.

В конце концов я благодарен ей за то, что своим трагическим неумением и нежеланием работать мама как раз содействовала тому, что я оценил и полюбил Труд во всех его проявлениях, особенно творческий. И с великим уважением отношусь ко всем тем, кто делает своими руками что-то полезное. Человек Труда будет всегда счастлив и никогда не пропадет, потому что все созданное людьми для их блага — плоды труда рук человеческих. Если бы все работали, пусть лишь в меру своих сил и таланта, на Земле был бы рай, неподвластный описанию самому смелому из Фантастов. Трагедия матери заключалась не только в том, что она не разглядела в отце деспотично-самолюбивого человека, но и, главным образом, в том, что ее воспитали в духе презрения к Труду. А это мировозрение, поверь мне, тоже закладывается в раннем детстве и "перевоспитанию" больше не поддается.

И очень плохо делали те российские дворяне, князья и графы, которые воспитывали своих чад именно вот таким образом. Иначе — я убежден в этом — не было бы в нашей стране восстаний, переворотов, революций, и, как следствие — перестроек, репрессий, эмиграций, распадов, междоусобиц, нищеты и мракобесия.

Так что виновата не мама, а "свет", ее воспитавший.

И как горячо она меня ни любила, в самых ранних детских воспоминаниях меня носит на руках только Няня, а не мама, в чьи руки, помнится, я очень-очень просился, и каким сумасбродным тебе это не покажется, прошусь и сейчас…

Я еще как-нибудь вернусь к этой, тяжелейшей для меня, теме — обещаю. А сейчас, очень тебя прошу, разреши "перевернуть пластинку" и начать следующее к тебе письмо — пусть оно будет, скажем, "музыкальным".

Письмо двадцать первое:

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

О своем "непоступлении" в музыкальную школу я тебе уже писал. Теперь, конечно, жалею: хотя бы ноты выучил. Пробовал сделать уже позднее, в уральских лагерях — не получилось, омертвевшие значки-кругляши на полосках нотоносцев упрямо не желали проделывать вроде бы несложный путь "глаз-мозг-палец" и не запоминались, как я ни насиловал свою память. Жаль, конечно, что при недурном музыкальном слухе не овладел даже основами музграмоты; впрочем, если уж жалеть, то много чего нужно перечислить: незнание английского языка, многие годы сильно тормозившее мне дела научные и многие иные (в школе изучал немецкий, были сплошные пятерки, а потом все начисто забыл); незнание высшей математики и физики (а ведь собирался в астрономы, да и сравнительно недавно сделал ряд уникальных физических находок, о них после); незнание много чего другого. Правда, незнание основ изобразительного искусства удалось-таки самостоятельно преодолеть, так что все-таки стал художником плюс педагогом, но об этом речь впереди.

А вот у отца музыкального слуха не было вовсе. Я не упомянул бы об этом, если бы мой совсем не музыкальный отец в свое время не изобрел бы… новые музыкальные ноты. Мало того, что изобрел, так еще подготовил к выпуску и издал два крупноформатных альбома, на обложках которых было написано: С. И. Гребенниковъ. МЕТРИЧЕСКIЯ НОТЫ. Система — собственность автора. Симферополь. Типографiя Таврического губернскаго земства. 1918." Весь тираж этих изданий лежал у нас дома: в Крым пришла революция, и интеллигенции стало не до нотных новшеств — кто затаился, кто удрал за рубеж…

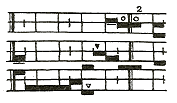

Суть глобальной нотной реформы Гребенникова заключалась в следующем. Длительность каждого звука обозначалась не "хвостиками", а широкой, хорошо видной черной полосой соответствующей длины (горизонтальная ось — время). Нотоносец вместо путающихся в глазу пяти одинаковых полосок тоже был более "наглядным", а в целом это выглядело примерно так, как на этом вот рисунке.

Были и еще какие-то обозначения (тоже, надо отдать должное автору, крайне простые и заметные). Первый альбом начинался описанием истории нот вообще, затем следовали теория вопроса, описание новой системы, ее преимуществ; дальше шли упражнения — простые и более сложные, переложения фрагментов пьес известных композиторов с итальянских нот на "гребенниковские". Второй альбом составляли тоже различные пьесы, уже "полномерные", записанные только гребенниковскими нотами — не только светские и государственные (в том числе "Боже царя храни"), но и народные ("Реченька"), и религиозные ("Коль славен наш Господь в Сионе"). Кстати, отец был ярый противник царизма и религии…

Не берусь судить о потерях несостоявшейся музыкальной реформы, зато до сих пор восхищаюсь техникой воспроизведения в этих громадных по формату альбомах: отец привозил из типографии широченные литографские камни, чертил-рисовал специальной тушью на них всю эту сложность, притом в зеркально-обратном изображении, включая знаки, надписи, цифры на нотоносцах, и увозил в типографию, где специалисты-литографы протравливали эти камни кислотой, комбинировали с наборными текстами и печатали весь тираж.

У альбомов были красивые обложки, вычерченные тоже на литографском камне рукою отца — сложнейшие композиции из кругов, линий, различных геометрических фигур, рябящих в глазах — это было своего рода предвосхищение нынешнего поп-арта.

Мои поиски по всей стране хотя бы экземпляра гребенниковских альбомов ничего, к сожалению, не дали.

Такая вот, брат, музыка.

Пианино мои родители продали за ненадобностью где-то на заре моего детства, году в двадцать девятом (а странно — вскоре меня будут пытаться определить в музыкальную школу) — помню лишь, что оно было из какого-то очень красивого ярко-коричневого дерева с мерцающими из глубины его слоев переливами. Не беру в счет два-три граммофона, какую-то высокую музыкальную штуковину, стоящую у стены, в которую вкладывались диски с дырками; диски эти медленно вращались, и комната наполнялась странными, ни на что другое не похожими, мелодиями; старые дедовские скрипки и тому подобную "мелочь". Все это куда-то делось, за исключением одного замечательного портативного музыкального "автомата", сохранявшегося до самого нашего отъезда из Крыма.

Это была средней величины продолговатая шкатулка из черного полированного дерева, с двумя подымающимися крышками: верхней — деревянной, и второй — застекленной. Внутри было три отсека: большой центральный, весь механизм внутри которого был виден через стекло крышки, и два небольших боковых: в левом — никелированная ручка-рычаг для завода пружины, в правом — три рычажка: для пуска-остановки механизма, для изменения последовательности мелодий и еще не помню для чего.

Особенно интересным было содержимое среднего отсека. В ближней его части, во всю длину располагалась стальная гребенка с зубьями различной длины, от длинных, утяжеленных снизу массивными напайками, до совсем коротеньких справа. Каждый зубец, если его зацепить, издавал красивый звенящий звук. Левые длинные зубья пели низкими голосами, правые короткие — высокими. Гребенка имела не меньше сотни зубцов, то есть более семи октав. Звуки извлекались с помощью расположенного параллельно гребенке медленно вращавшегося толстого бронзового вала, усаженного великим множеством стальных шипиков. Заденет шип за зубец — тот красиво зазвенит. Полный оборот валик делал минуты в две-три, за которые исполнялась вся пьеса. По ее окончании валик сдвигался на миллиметр вправо, вращение его продолжалось, и зубцы звенящей гребенки зацепляли теперь другие шипы валика — звучала совсем иная мелодия. Так исполнялось восемь вещей, после чего валик либо останавливался, либо, если это запрограммируешь рычажками, отскакивал назад, и исполнялась первая пьеса, за ней вторая и так далее. Колючий валик нетрудно было сменить на другой, на котором были записаны другие вещи. Всего в фонотеке шкатулки было пять или шесть валиков, то есть 40–50 мелодий.