Александр говорит, что его люди побросали плоты и перебрались через водный поток с оружием, погружаясь по грудь. Переправившись, он с конницей выдвинулся на 20 стадий (ок. 3,5 км) вперед пехоты, предполагая, что, если неприятель подойдет с кавалерией, Александр окажется несравненно сильнее, а если противник двинет фалангу, упредит его, придвинув пехоту. На деле произошло первое. Повстречав тысячу всадников и 60 колесниц, он без труда их опрокинул и захватил все колесницы, а из всадников перебил 400. Когда Пору стало известно, что сам Александр переправился через реку, он двинул против него все свои силы, за исключением тех, кого оставил на переправе македонян. Опасаясь слонов и множества врагов, Александр напал на левый фланг неприятеля, а Койну (командиру кавалерии и товарищу царя) приказал наступать на правый. Когда началось общее бегство, враги с той и с другой стороны стали отходить к слонам и сбиваться в плотные группы, так что получилась общая свалка, и в восьмом часу противник отказался от сопротивления. Вот по крайней мере что говорит об этой битве сам ее творец» ( Плутарх«Александр», 60).

Нельзя не поражаться скромности цифр и совершенных действий, признанию в испытанном страхе и, наконец, уважению, выказанному к противнику, особенно если знать, как любил поощряемый вином и лестью Александр хвастать своими подвигами и раздувать их до того, что становился несносен для собственных друзей. Не хочу сказать, что в этом сражении ему недостало храбрости или находчивости. Отмечу лишь, что он сам не считал себя совершившим нечто сверхчеловеческое, добившись того, что враг признал себя побежденным. Благодаря всеобщим наивности и легковерию довольно быстро распространилась легенда о том, что Александр на своем маленьком вороном коне одним ударом сариссы сразил громадного индуса, сидевшего на самом могучем из слонов.

Ученые Нового времени, увидев несколько монет, отчеканенных в Вавилоне через пять лет после смерти Александра, чтобы заплатить вспомогательным индийским войскам Эвмена, вообразили, что это сам Александр велел изобразить себя ссаживающим со слона своего бегущего противника. Действительность выглядит иначе: Александр, возмущенный тем, что Аристобул приписал ему единоборство со слоном, вырвал у него рукопись из рук ( Лукиан«Как писать историю», 12). Он, который после одного ранения заметил вслух, что из его жил течет обычная человеческая кровь, а вовсе не «ихор», кровь богов, знал лучше кого-либо другого, какими не вполне достохвальными средствами заставил своего отважного противника уступить: «Поскольку македоняне пришли в оторопь от мужества Пора, Александр послал лучников и легковооруженных солдат (то есть пращников и метателей дротиков), велев всем им целить в Пора» ( Диодор,XVII, 88, 5; Курций Руф,VII, 14, 38; «Эпитома деяний Александра», 60). Арриан уточняет, что Пор сражался при отходе, раненный в правое плечо, а сдался лишь после переговоров с Александром (V, 18, 4–8). Все прочее — благочестивые преувеличения или романтизм.

От жестокости к тирании

Нам известно, что помимо этих четырех великих битв в более или менее правильном строю, которые нельзя назвать ни бесспорно выигранными, ни решающими, и до них, и в промежутках между ними, и после них имели место многочисленные бои, набеги, овладения городами или простыми фортами, да и просто стычки. Александр не во всех принимал участие, поскольку один из принципов его стратегии состоял в том, чтобы дробить силы противника и нападать на них по отдельности, а второй — чтобы охватывать их с тыла или заходить им во фланг с помощью различных колонн, которым следовало быть стремительными и подвижными. Что более всего поразило тех историков, которые повествуют о таких тяжелых кампаниях, какими оказались, например, те, что Александр вел в Финикии в 332 году, в Согдиане в 329–328 годах, в Индии в 326-м, в горах Загра и Луристана (к югу от современного Керманшаха) в 323-м, так это не дорого купленные победы, не скудные их результаты, но жестокость и даже зверство, с которыми эти победы были вырваны у врага.

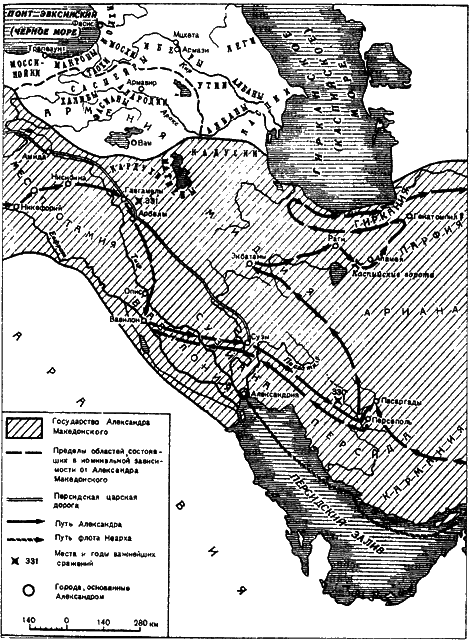

Вавилония и Ариана.

Мы знаем, какой ничтожной величиной неизменно оставалась человеческая жизнь на Среднем Востоке, особенно жизнь наемников, которым платили именно за то, чтобы они умирали или убивали других, и которых никто никогда не оплакивал. Поэты говорили, что они «заставляют себя убивать из страха смерти». Однако древние точно так же, как и мы, были весьма чувствительны к безмерности убийств невинных людей в захваченных силой городах или в деревнях, сочтенных восставшими. Как и мы, они с возмущением говорили о тысячах погибших в Фивах, в Тире, в крепости малавов близ Мултана, на Загре (эти последние — искупительная жертва за смерть пьяницы Гефестиона, совершенная по приказу и под предводительством Александра). Колоссальный кровавый след тянется за карательным рейдом, устроенным по долине Зеравшана до Самарканда, а затем — до Бухары в погоне за неуловимым Спитаменом в 328 году. На берегу Биаса в сентябре 326 года все солдатские мечи оказались зазубренными, затупленными, погнутыми — столько пришлось порубить человеческих тел ( Курций Руф,IX, 3, 10). В Массаге (ныне Чакдара на Свате) в 327 году Александр заключил соглашение с ассакенами: индийские наемники, их жены и дети должны были свободно уйти, но Александр «захватил их отступающими в пути и всех перебил. Это легло пятном на его воинские деяния, поскольку в остальном он воевал по правилам и по-царски» ( Плутарх«Александр», 59, 6–7). Тот же автор сожалеет о массовых казнях через повешение брахманов, которых он называет философами и которые были повинны в том, что хулили царей, перешедших на сторону Александра, или подбивали на восстание свободные народы. Лукан в начале X песни «Фарсалии» говорит о массовом избиении Александром азиатских народов — и все это только для того, чтобы установить Царский мир и согласие между народами! Как тут не вспомнить о девизе, который Тацит приписывает римским завоевателям: Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant («Превращая край в пустыню, они называют это миром») («Агрикола», 30).

Кровожадность, страсть к убийству, жестокость, являющаяся одной из постоянных составляющих глубокого характера Александра, — мы вновь обнаруживаем их не только на поле брани, но и в частной жизни, в его политической карьере, при отправлении мнимого правосудия, посреди мира, на пирах и попойках. Не будем вспоминать ту кровавую баню, с которой началось его царствование осенью 336 года; ни тот способ, которым он мстил за Грецию, пострадавшую от персидских вторжений и зверств в 490 и 480 годах, когда разграбил Персеполь и перебил его жителей, предав огню самый большой и прекрасный в мире дворец (25 апреля 330 г.); ни устроенную им резню всех потомков милетских жрецов в Тармите (Термез) на берегу Амударьи в июне 329 года ( Курций Руф,VII, 5, 28–35). Оставим в стороне даже убийство Клита Черного в ходе попойки в Самарканде осенью 328 года, когда ни тот ни другой просто не могли себя контролировать. Однако пытки и казнь Филота, главнокомандующего кавалерией, лучшего из соратников Александра, убийство Пармениона, отца Филота, пытки и казнь Александра из Линкестов, совершенные заодно с ними и с тем же хладнокровием осенью 330 года, требуют дополнительного расследования и более спокойного обсуждения.

Мнения по этому вопросу разошлись. Для всей античности это были невинные жертвы, принесенные скорее гордыне или зависти, чем мстительному духу монарха, сделавшегося тираном. Исследователи же Нового времени могут себе позволить защищать Александра: на протяжении не менее чем шести лет между царем, с одной стороны, и двумя родами, Пармениона и Александра Линкестидского, которые все стояли в представлении солдат не ниже Александра и были его соперниками, — с другой, существовали глубокие разногласия. Мы уже говорили, что Александр, сын Аэропа и зять регента Антипатра, был арестован в 333 году по подозрению в тайном сговоре с неприятелем и в заговоре против Александра ( Арриан,I, 25). Во всех сражениях и после них Парменион не переставал неодобрительно отзываться о мероприятиях молодого государя. В октябре 330 года во Фраде (ныне Фарах) в непокоренной Дрангиане, имея у себя за спиной взбунтовавшиеся северные сатрапии, видя, что кавалерия, вспомогательные силы и войска тают за недостатком провианта, Александр впустую ждал войска и деньги, задержанные Парменионом в Экбатанах (ныне Хамадан), расположенных на расстоянии 1300 километров.