И здесь приходят в столкновение две версии событий. Согласно первой, нелепой и романтической, но предназначенной для того, чтобы пощадить чувства греческих союзников Македонии, Александр разбил лагерь на западном берегу Граника, а на рассвете переправился через него, выстроил армию в боевой порядок и сначала завязал кавалерийское сражение, в котором себя прекрасно показали фессалийцы, а затем в дело вступила пехота, и опять-таки отличились отряды союзников. И разумеется, Александр первым бросился на персов, и, как в «Илиаде», боги дали ему возможность вступить в поединок ( Диодор,XVII, 19–21: он следует здесь Клитарху и, вероятно, официальному письму, направленному совету Коринфского союза). Со второй версией знакомит нас Арриан (I, 13–16), который явно вторит Птолемею, и такова же в основном версия Плутарха («Александр», 16), излагающего события, сколько можно судить, по Аристобулу. Итак, Александр с наиболее боеспособной частью своего войска, и в первую очередь без ненадежных греческих пехотинцев, в боевом построении выдвинулся от Арисбы. К концу дня он вышел на равнину Диметока, выстроил фалангу и щитоносцев в центре, а кавалерию на правом и левом флангах под прикрытием лучников и егерей на крайнем правом фланге. Несмотря на мнение, высказанное Парменионом, Александр отдал приказ кавалеристам и пехотинцам правого крыла, взаимно поддерживая друг друга, еще до наступления ночи наискось форсировать русло, а сам бросился в атаку во главе царской илы гетайров. Под Александром убили коня, удары сыпались на него градом, и наконец, когда положение его стало критическим, на помощь пришел Клит. В итоге Александр против всех ожиданий рассеял или уничтожил армию, численностью превосходившую его собственную в два раза. «С македонской стороны в начале атаки были убиты приблизительно 25 гетайров… Прочая кавалерия потеряла более 60 убитых, пехота около 30» ( Арриан,I, 16, 4).

Таковы те скупые факты, на которых мы должны основывать нашу оценку поведения Александра. Мы далеки от того, чтобы, подобно древним, усматривать в нем героическое безумие, обнаруживая в нем своего рода осознанный риск, а также решимость молодого человека, делающего ставку на своих молодых товарищей и их длинные копья, — короче, деяние, основанное на личном авторитете. Решение о вступлении в бой исходит из пяти принципов, наличествующих почти во всех других великих сражениях, которые довелось дать Александру: разбить войско на много колонн при личной опоре на македонские, пеонийские и фракийские части; скорее атаковать, чем пребывать в оборонительной позиции (причем дается рекомендация: целить в лицо!); ошеломить противника внезапностью либо направлением атаки; согласовывать действия кавалерии с пехотой; постараться напасть на противника сбоку и охватить его флангами. Я не вижу здесь ничего напоминающего безумие, но вижу лишь то, что на военном языке принято называть лихостью, а на языке спортивном — мастерством. Прибавьте к этому редчайшее качество — упорство или стойкость перед лицом испытаний, и вы получите представление о безоговорочном авторитете молодого полководца, а также о его волевых качествах. «Людьми управляют головой. Ведь сердцем в шахматы не играют» ( Шамфор«Максимы и размышления», VII).

Мы уже видели причины, главным образом политические, которые привели Александра от Граника к греческим портам сначала на западе, а затем на юге Малой Азии, а далее, после 500 километров марша — к Гордию в ее центре и, наконец, от излучины Галиса — к равнине Исса. Но мы не перечислили поступки, вызванные гневом, с которым Александр был не в состоянии справиться, как на поле битвы при Гранике, когда он повелел перебить вражеских наемников-греков и отправить в рудники всех пленников как предателей эллинского дела, так и у Фаселиды, где он приказал взять под стражу своего соперника, Александра Линкестидского, командира фессалийской конницы, а также в Аспенде в Памфилии, правители которого нарушили присягу на верность.

Этот гнев, столь внезапный и дикий по своим последствиям, частенько прорывался наружу во время похода, причем происходило это по все более внутренним мотивам, что только усиливало такие вспышки. Штурм Тира, казнь Батиса, которого за пятки проволочили вокруг Газы, суд и казнь Филота и Пармениона, убийство Клита, арест Каллисфена в Бактрии-Зариаспе, предание смерти индийских наемников из Массаги, казни сатрапов и военных комендантов после перехода через пустыню Гедросии… Арриан замечает (IV, 9, 6), что Александр, далекий оттого, чтобы тщеславиться от собственных преступлений и оправдывать свои промахи, «признавал, что ошибался, как это и свойственно всякому человеку», плакал и каялся.

Этот неженка, как и всякий неженка, был не в состоянии владеть собой, когда его добрая воля, воля, направленная на благо, оказывалась проигнорированной, непризнанной и поруганной. Тогда сама собой она превращалась в злую волю и верх брала естественная вспыльчивость ребенка или молодого царя. Смертоносные инстинкты, которые постоянно стимулировали охота и военная подготовка, а также пример великих предков от Ахилла до Филиппа II, брали тогда верх, заглушая голос самоконтроля и самообладания, которые проповедовали Аристотель или Лисимах: «О добродетель, для рода смертных ты достижима лишь ценою величайших трудов!» ( Аристотель«Гимн», фрг. 675 Rose).

«Приказывать великое»

После победы при Иссе (ноябрь 333 г.), захвата лагеря Дария и конфискации его казны в Дамаске перед Александром стоял выбор: преследовать побежденного зимой по Месопотамии или упрочить македонскую империю в Малой Азии — от залива Искендерун на юге до Синопа или Амиса на Черном море на севере. Логика, правильная оценка наличных сил и, быть может, в первую очередь самолюбие побудили Александра избрать третье решение, которое было столь же непредвиденным, как и его молниеносные атаки: несмотря на отговоры Пармениона, он двинулся на юг. «Дарий прислал Александру письмо и своих друзей, которые попросили его принять 10 тысяч талантов в качестве выкупа за пленников (в частности, за царицу и детей), а также предложили ему владеть всей землей по сю сторону Евфрата и, женившись на одной из дочерей Дария, быть ему другом и союзником. Когда Александр рассказал об этом товарищам, Парменион сказал: „Будь я Александром, я бы на это пошел“, на что Александр ответил: „И я, клянусь Зевсом, будь я Парменионом“» ( Плутарх«Александр», 29, 7–8; «Изречения…», 11). Великодушный ответ, подтвержденный всеми античными историками, и прежде всего Аррианом, который добавляет (II, 25, 3): «Александр ответил Дарию, что не нуждается в его деньгах и не примет части его земель вместо их всех, поскольку ему, Александру, принадлежат и деньги Дария, и вся его земля. А на Дариевой дочке он, мол, женится, если того захочет, причем женится, даже если Дарий не согласится. И еще Александр предложил Дарию, если он рассчитывает встретить радушный прием, к нему явиться».

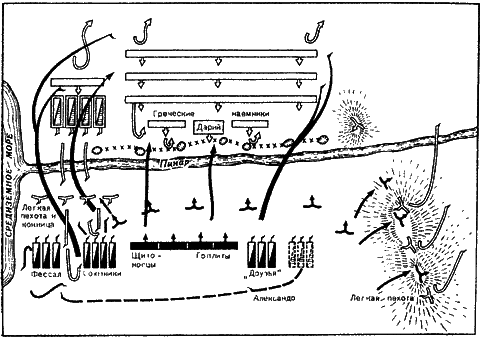

Схема битвы при Иссе.

Можно подумать, мы читаем тот эпизод IX песни «Илиады» (посольство к Ахиллу), в котором Агамемнон, Царь царей, велит предложить раздраженному герою, будоражащему половину его империи, свою дочь и состояние с тем условием, что он откажется от своего решения, и где Ахилл, с неудовольствием выслушав эти предложения, презрительно излагает послам свое бесповоротное решение. В подобных обстоятельствах Александр, который великодушно и даже галантно обошелся с женой и детьми своего врага, пошел дальше Ахилла, своего предка и образцового героя, поскольку, несмотря на препятствия, обеспечил защиту греков. Более твердый в принятом решении по сравнению с Ахиллом, Александр потратил целый год, громя финикийцев, этих соперников греков, и четыре месяца — на то, чтобы основать Александрию, первый греческий город в Египте. Его отвага и стойкость привели к тому, что он одним из первых соскочил с перекидного мостика на стены Тира и с несколькими бедуинами преодолел 250 километров по Сахаре, чтобы приветствовать бога Амона, отца всех фараонов и своего собственного.