Понятие «Азия» приобретает новое содержание после победы при Иссе (осень 333 г.). Когда летом 332 года Дарий предложил Александру, который осадил Тир, стать его зятем и получить в качестве приданого «всю территорию от Геллеспонта до Галиса (Кызыл-Ирмак)» ( Курций Руф,IV, 5, 1), Александр ответил отказом: «азиатское царство» рассматривалось отныне не с общегреческой точки зрения, а в плане династическом и персональном. Слово, обозначавшее во времена Гомера («Илиада», II, 461) несколько заболоченных участков близ устья Каистра к северу от Эфеса, в конце концов стало служить обозначением континента, границы которого не были тогда известны ни одному человеку. «Александр ответил Дарию (летом 332 г.), что не нуждается в его деньгах и не примет части его земель вместо их всех, поскольку ему, Александру, принадлежат и деньги Дария, и вся его земля» ( Арриан,II, 25, 3).

Но что, в рамках завоевания по праву личного приобретения, сталось с идеями общегреческого крестового похода, войны возмездия, освободительной войны, что от них осталось, кроме желания, всепоглощающей страсти владеть все бóльшим и бóльшим? Когда Парменион, старый полководец Филиппа, попытался призвать Александра к умеренности и разумности, посоветовав ему принять предложения Дария, ему была дана резкая отповедь: никто, ни один человек не смеет ставить себя на моеместо! С течением времени возникает впечатление, что чем больше победа и случай благоприятствовали победителю, тем дальше отодвигалась от него цель завоевания. После смерти Дария в июле 330 года сам Александр уже больше не имел представления о том, куда направлялся: он шел все вперед и вперед, захваченный и как бы всасываемый пустотой или безднами Востока.

Безумный царь

Герой — не тот, кто покоряет людей и события своей воле. Герой — тот, кто управляет фортуной, в обоих смыслах этого слова, и своими страстями: честолюбием, желанием властвовать, гневом, ревностью собственника и, наконец, культом своего «эго». Победой при Гранике в мае 334 года Александр был обязан исключительно своей удачной вылазке или везению. С точки зрения стратегов, которые, подобно Пармениону, неохотно за ним следовали, это было чистой воды безумие. И здесь мы в первый раз употребляем термин «безумие», говоря о поведении Александра: это отнюдь не наше изобретение, поскольку и Цицерон, и Сенека, и Лукан переводили словом «insania» (безумие) то, что веком или двумя прежде их стоические наставники обозначали как «отсутствие ума» (άνοια), «нелепость» (άτοπον) или «помешательство» (μανία).

Через какое-то небольшое время после смерти Александра Эфипп, который, видимо, в 324–323 годах находился при дворе, обвинил царя в «меланхолии» (μελαγχολία): характерное помешательство было вызвано его черной желчью. Сасанидские сочинения, которые, очевидно, опираются на враждебную македонскому завоевателю персидскую традицию, объявили Александра одержимым Ариманом, духом зла: ведь в желании завоевать и покорить всё любой ценой есть что-то нездоровое, болезненное, безрассудное и даже демоническое. Римляне говорили более общо: quos vult perdere Jupiter dementat, то есть «Юпитер лишает разума тех, кого желает погубить».

В чем невозможно сомневаться, так это в том, что значительная часть штаба Александра с Парменионом во главе считала вздорной саму идею к концу дня атаковать персидскую кавалерию, которая занимала противоположный берег вздутого весенним паводком Граника (ныне Коджабаш). Парменион, вместе с Атталом на протяжении года ведший кампанию в этой области Малой Азии, знал, какой опасный противник в лице Мемнона Родосского стоял за 20 тысячами конных персов. Мемнон командовал пехотой, численно превосходившей пехоту македонян и, что еще важнее, состоявшей в основном из греков, и солдаты Греческого союза отнюдь не спешили вступать с ними в бой.

Отголоски этого разногласия между Александром и его первым заместителем нашли отражение в несовпадающих друг с другом рассказах о ходе дела у Диодора (XVII, 19–21) и Арриана (I, 13–16). Первый следует официальной версии, которая отводит первостепенную роль фессалийской кавалерии, одинаково оценивает достоинство и заслуги всех союзных воинов, греков и македонян, и старательно обходит молчанием отвратительную учиненную Александром и конными гетайрами резню, результатом которой явилось уничтожение по меньшей мере 10 тысяч греков, находившихся на службе у сатрапов. Плутарх, который следует версии Каллисфена и военачальников, расположенных к Александру, не в состоянии удержаться от того, чтобы не охарактеризовать его как горячую голову, которой сослужили хорошую службу случай и присутствие друзей. Вот как выражается об этом сам Плутарх: «Возникало впечатление, что Александр командует скорее как безумец (μανικώς) и наперекор здравому смыслу (πρóς άπόνοιαν), чем по зрелом размышлении» («Александр», 16, 4).

Жалкие победы

Какой бы удачной ни была битва при Гранике, персидские силы, и прежде всего кавалерия, практически не потерпели в ней урона, поскольку Александр, занятый тем, чтобы перебить или взять в плен греческих наемников, не организовал за ними погони. Так что следующие поколения превозносили в нем качества стратега, которыми он вовсе не располагал. Сверх того, «гегемон» позволил ускользнуть лучшему из полководцев, находившихся на персидской службе, Мемнону, который, воспользовавшись ошибкой или безденежьем Александра, подготовил к обороне Милет и Галикарнас. Поскольку находившийся на службе у греков флот был отпущен, «Дарий прислал Мемнону (своему зятю) большую сумму денег и назначил его главнокомандующим. Мемнон навербовал много наемников, снарядил 300 кораблей и деятельно взялся за все, что относится к войне» ( Диодор,XVII, 29, 1–2). Он овладел островом Лесбос, переманил на персидскую сторону острова Эгейского моря и бóльшую часть Пелопоннеса и на протяжении целых шести месяцев не давал экспедиционному корпусу Греческого союза в Малой Азии двинуться с места. Поэтому внезапная смерть Мемнона в мае 333 года явилась для Александра большим везением.

Отрезанный от Греции Александр, на которого напирали с севера и с востока, тешился тем, что разрубал или развязывал Гордиев узел, находясь на волосок от гибели. Античные историки говорят в этой связи о тревоге, живом беспокойстве, agônia, Александра. Отсюда становится понятно, почему он умножал свои обращения к оракулам и прорицателям, как в ликийском Ксанфе, так и во фригийском Гордии. Если эпизод или, скорее, анекдот о Гордиевом узле обойден полным молчанием у целого направления традиции (у Клитарха, Птолемея, Диодора), так это потому, что он представлялся не слишком достойным славы героя и чуть ли не жалким. Стать царем Азии (Малой Азии?), разрубив или разрезав кожаный ремешок или кизиловый луб, охватывающий чеку, — детская сказочка, созданная для наивных или суеверных умов, но никак не подвиг, сравнимый с подвигами Геракла. В своих «Записках» Птолемей умолчал об этом не столько даже для того, чтобы возвеличить славу египетского оракула Сива, сколько не желая бросать тень на славу своего друга Александра.

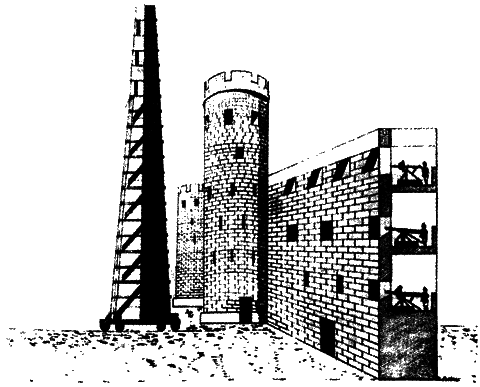

Использование катапульт и башни при осаде Тира (реконструкция).

Вторая битва в правильном строю, которую греко-македонская армия дала на равнине к югу от Исса, произошла из-за маршрутного просчета, который вполне мог оказаться роковым для Александра, и уж во всяком случае явился таковым для раненых и больных солдат, а также для греческих поселенцев и торговцев, которые проживали в Киликии. Дарий, который прошел через Амановы ворота (перевал Топраккале), попутно уничтожая встречавшихся греков, внезапно оказался возле Исса, в арьергарде обоза Александра, чьи передовые части занимали Сирийские ворота (перевал Белен к югу от Искендеруна). Каллисфен, которого цитирует Полибий (XII, 14, 4), утверждает, что Александр находился приблизительно в 18 километрах от Дария, когда внезапно осознал присутствие последнего у себя в тылу. Александр развернулся, перегородил береговую равнину вдоль Пинара (ныне Пайя) двойным войсковым заграждением и возложил всю тяжесть маневра на Пармениона и его сына Филота, между тем как сам атаковал персидский эскадрон, окружавший колесницу Дария, «спеша не столько даже взять верх над персами, сколько собственноручно доставить себе победу» ( Диодор,XVII, 33, 5). Дарию удалось бежать, уведя за собой большую часть кавалерии и наиболее надежных греческих пехотинцев. С приближением темноты (а был уже ноябрь 333 г.) персы легко рассеялись. Македоняне и фессалийцы прекратили погоню и устремились на разграбление лагеря. Александр проявил большее попечение о том, чтобы ему достались смала(семейство) Дария, его столовая и туалетные принадлежности, чем о захвате его самого. Победа не над человеком, не даже над его империей, но над его казной (газа):разве это может быть самым важным для героя?