Небольшие объемы удельного потребления баранины населением Казанского кремля не позволяют делать какие-либо достоверные выводы о приоритетных направлениях в разведении этого вида как в ближайшей сельскохозяйственной округе Казани, так и, естественно, в более отдаленных лесостепных и степных районах. Особенности установленного нами возрастного состава мелкого рогатого скота с преобладанием молодых животных, которые могут быть интерпретированы как свидетельство значительного развития мясного направления в овцеводстве, по нашему мнению все таки обусловлены в первую очередь пищевыми и ритуальными («праздничными») предпочтениями городского мусульманского населения. Более того, результаты изучения морфологии показали наличие в материалах остатков двух породных групп овец: мелкой «лесной» с высотой в холке 61,0-65,0 см, близкой к аборигенным длиннотощехвостым овцам, и более крупной «южной» с высотой в холке 66,0 — 75,0 см — «среднеазиатского» типа, близкой по экстерьеру к современным «черкасской» и «гиссарской» породам, описанным Н. П. Чирвинским [1951] и М. У. Мансуровой [1965]. Такая дифференциация остатков мелкого рогатого скота по породным группам подтверждает предполагаемую нами поставку овец для населения Казанского кремля не столько из ближайшей округи, сколько из достаточно удаленных регионов.

III. Заключение

В заключение необходимо особо подчеркнуть, что наше исследование остеологической коллекции из Казанского кремля показало, прежде всего, специфику кухонных остатков древнего города. Эта специфика обуславливает все возможности и ограничения в интерпретации этих интереснейших материалов. А полученные результаты касаются главным образом особенностей мясного потребления у жителей Казанского кремля.

Наиболее ярким результатом нашим исследований стало обнаружение поразительной устойчивости пищевых приоритетов населения Казанского кремля, связанных с болгаро-татарскими культурными традициями, когда конина не уступала по удельному потреблению говядине, а в определенные исторические периода даже, вероятно, несколько превышала его. Удалось зафиксировать также некоторые изменения в системе мясного потребления (появление и разведение свиней) и связать их с историческими событиями, в частности с влиянием русского населения и с присоединением Казани к Руси.

Однако комплексный анализ видовой структуры, половозрастных характеристик и породной морфологии для наиболее многочисленных видов домашних животных позволил получить определенную информацию и высказать также некоторые предположения об основных направлениях скотоводческой деятельности сельскохозяйственной округи Казани, практиковавшихся на протяжении тысячелетия.

Литература

Антипина Е. Е.Методы реконструкции особенностей скотоводства на юге Восточной Европы в эпоху бронзы // РА. № 3.1997. С. 20–32.

Витт В. О.Лошади Пазырыкских курганов // СА. XVI. 1952. С. 163–205.

Город Болгар. Очерки истории и культуры. М.: Наука, 1987.

Город Болгар. Очерки ремесленной деятельности. М.: Наука, 1988.280 с.

Город Болгар. Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. М.: Наука, 1996.

Животноводство. М.: Колос, 1978.

Исследования Великого города. М.: Наука, 1976.

Карпов В. А.Акушерство и гинекология мелких домашних животных. М.: Росагропромиздат, 1990.

Корневен и Лесбр.Распознавание возраста по зубам и другим производным кожи. М.: «Новая деревня», 1929.

Мансурова М. У.Анатомические, гистологические, химические и физические особенности скелета гиссарских, каракульских и тонкорунных овец Таджикистана. Автореф. дисс____канд. биол. наук. Душанбе, 1965.

Петренко А. Г.К методике определения возраста лошадей по коренным зубам // Сборник аспирантских работ Казанского государственного университета. Казань, 1965. С. 46–52.

Петренко А. Г.Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и Предуралья. М.: Наука, 1984.

Петренко А. Г., Асылгараева Г. Ш.К истории хозяйственной деятельности булгаро-татарского населения (по остеологическим материалам) // Научное наследие А. П. Смирнова и современные проблемы археологии Волго-Камья. Материалы научной конференции. М., 2000. С. 340–347.

Ситдиков А. Г.Стратиграфия, хронология и топография Казанского кремля (XI–XVII вв.). Автореф. дисс____канд. ист. наук. Ижевск, 2000.

Уразманова Р. К.Праздники // Татары. М.: Наука, 2001. С. 376–403.

Халиков Н. А.Традиционное хозяйство // Татары. М.: Наука, 2001. С. 162–193.

Хузин Ф. Ш.Булгарский город в X — начале XIII вв. Казань, 2000.

Хузин Ф. Ш., Шарифуллин Р. Ф., Хлебникова Т.А, Набиуллин Н. Г., Ситдиков А. Г.Древняя Казань: некоторые итоги и перспективы археологических исследований. Казань, 1995.

Цалкин В. И.Материалы для истории скотоводства и охоты в Древней Руси // МИА. № 51. М., 1956.

Чирвинский Н.ИРазводимые в России породы грубошерстных овец Избранные сочинения. Т. 2. М.: Гос. изд-во с.-х. литературы, 1951.

Ellenberger W., Baum H.Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. Berlin, 1943.

Zietshmann O., Krolling O.Lehrubuch der Entwicklungsgeschichte der Haustiere. Berlin, Hamburg, 1955.

G. Sh. Asylgaraeva

To the question about forms of stockbreeding activity of bulgaro-tatar population (on the example of ancient Kazan)

Summary

The osteological material from archaeological excavations of Kazan Kremlin — unique settlement with millennium history of development from XI century up to nowadays is used in this work. Bones, finding on the territory of Kazan Kremlin, identified as main domestic animals (cattle, sheeps and goats, horses and pigs) as wild hunting fauna.

As for meat food, Kremlin inhabitants prefer cattle, horse, sheeps and goats meat. Meat of domestic pigs was also using in small quantity by not Islam population. The forms of stockbreeding activity Bulgaro-Tatar population are investigated on the base of archaeozoological data: meat and milk direction of animal-breeding, wool direction of sheep-breeding and so on.

А. А. Карху, И. В. Кириллова, М. Г. Жилин

Охотничий промысел древнего населения стоянки Ивановское VII

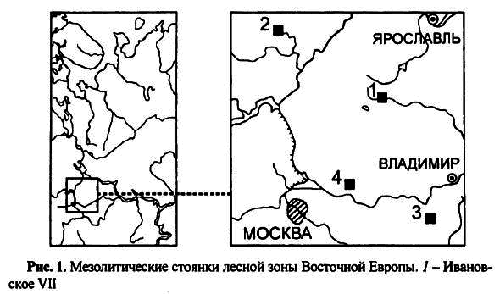

Открытое Д. А. Крайновым и Н. А. Хотинским в 1973 г. многослойное поселение Ивановское VII расположено на мысу северного берега Ивановского торфяника, занимающего котловину озеровидного расширения долины р. Нерли Клязьминской в 20 км к северу от г. Переславля-Залесского Ярославской области (рис. 1). Характерной тафономической особенностью торфяниковых местонахождений являются анаэробные бактерицидные условия осадконакопления, обеспечивающие хорошую сохранность органического вещества. Благодаря этому в поселении Ивановское VII, наряду с археологическими объектами минеральной природы — каменными орудиями и керамикой, широко представлены изделия из кости, рога, древесины и волокнистых материалов, разнообразные археозоологические остатки.

В 1992–1997 гг. М. Г. Жилин исследовал хорошо стратифицированные голоценовые отложения в центральной части поселения Ивановское VII. В раскоп площадью 332 кв. м вошли погребенный суходольный мыс палеоозера, неоднократно заселявшийся в мезолите и неолите при низком уровне воды, и примыкающие к мысу шлейфы прибрежных озерно-болотных отложений, одновозрастные с древними поселениями. В настоящее время Ивановское VII является одним из наиболее представительных и полно исследованных многослойных торфяниковых поселений мезолита и неолита лесной зоны Восточной Европы [ Жилин, Костылева, Уткин, Энговатова2002]. Многолетнее комплексное изучение поселения Ивановское VII, помимо собственно археологических результатов, описаний литологии и стратиграфии вмещающих отложений, позволило получить сведения по радиоуглеродной хронологии и палинологии памятника, по составу костных остатков рыб, птиц и млекопитающих. Собранные данные предоставляют основу для реконструкции палеоэкологических условий обитания и различных аспектов хозяйственной деятельности древнего населения поселения Ивановское VII.