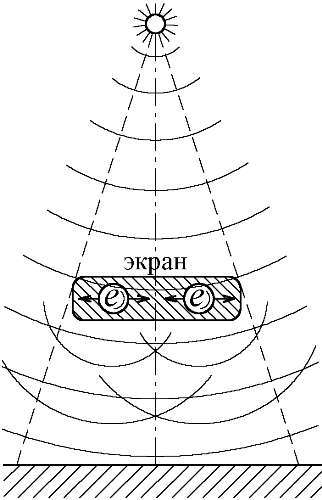

Рис. 34. Природа тени: а) для световых волн; б) для волн в среде.

Так и возникает тень за экраном. Иногда так борются и с шумом в аэропортах — не задерживают его, но ставят устройства, генерирующие шум в противофазе. Выходит, выражение "экран отбрасывает тень" имеет не фигуральный, а вполне физический смысл, поскольку тень создана излучением экрана, исходящим от него в форме выброшенных металлом светоносных частиц-реонов. Совершенно так же в электростатике металлический экран экранирует электрическое поле — за металлической пластиной поле равно нулю. Но это происходит не потому, что металл задерживает электрическое воздействие (реоны по теории Ритца легко проходят сквозь любые преграды), а потому, что поле, воздействуя на электроны металла, перераспределяет в металле заряд таким образом, что заряд поляризованного металла создаёт вторичное поле, которое, складываясь с исходным, полностью гасит его. Примерно то же происходит и в электродинамике, в электромагнитной волне.

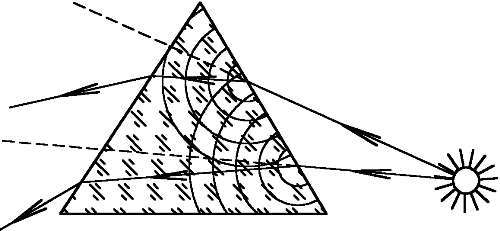

При достаточно большой длине волны, интерференция испускаемых круглым экраном вторичных волн — с падающей создаёт светлое пятно в центре тени и более сложные интерференционные картины (Рис. 35). Для этого световому потоку ни к чему огибать экран. Именно Лоренц внёс в этот вопрос ясность. В своей электронной теории он показал, что используемый обычно принцип Гюйгенса, по которому каждую точку на фронте волны в пустом пространстве можно считать вторичным источником, — неверен. Источником волн могут служить только заряды: в пустом пространстве волны не возникают. Электромагнитная волна, идущая сквозь среду, вызывает колебания электронов в атомах этой среды. Колеблющиеся электроны испускают вторичные волны с частотой своих колебаний. Эти вторичные волны, складываясь, интерферируя друг с другом и с исходной волной, порождают различные явления: изменение скорости волны в среде, дисперсию, дифракцию.

Рис. 35. Дифракция света создаётся интерференцией вторичных волн, идущих от вибрирующих электронов экрана.

Итак, дифракционную картину за экраном создают не волны от источника, обогнувшие экран, а сам экран, являющийся источником вторичных волн. Если экран представляет собой металлическую пластину, то это свободные электроны металла. Если же экран — это непрозрачный диэлектрик, то это связанные электроны атомов и молекул. Они, опять же, не просто гасят падающее излучение, но генерируют при колебаниях излучение в противофазе, которое и гасит свет за экраном.

В том, что свет, отражённый средой или прошедший через неё, создаётся не самим источником, а именно средой, убеждают хотя бы явления отражения и рефракции (преломления света средой). В самом деле, при отражении света металлическим полированным зеркалом мы видим источник не в реальном его положении, а в совсем ином: мы видим не сам свет источника, а лишь его отражение. Реоны падающей волны, попавшие в металл, вызывают колебания электронов металла с частотой падающей волны реонов. Эти электроны при колебаниях испускают вторичные волны и, тем самым, создают новый луч света и мнимое изображение источника. В то же время, исходные реоны свободно проходят сквозь металл и продолжают свой путь в исходном направлении.

Точно так же происходит преломление лучей в среде, отчего источник света видится не в истинном его положении, а в смещённом. Луч света, прошедший через призму, как бы меняет своё направление. Но, как следует из теории Ритца, реоны, несущие световую волну, всегда распространяются прямолинейно, с неизменной скоростью, даже проходя через материальные среды. Среда никоим образом не влияет на движение реонов. Поэтому луч должен, встречая среды, распространяться в том же направлении, словно пуля, прошивающая стекло. То, что этот прямой исходный луч исчезает и возникает новый луч, идущий из среды в новом направлении, как раз и доказывает, что среда генерирует под действием падающего света — вторичные волны, которые гасят посредством интерференции исходный луч и порождают новый, идущий в ином направлении. Происходит переизлучение энергии, за счёт чего мы наблюдаем не исходный свет источника, а лишь вторичное излучение среды. Итак, в зеркале и в призме мы наблюдаем свет не самого источника, а свет, переизлучённый атомами отражающей и преломляющей среды (Рис. 36).

Рис. 36. При прохождении света через среду мы видим не прямой (исходный) свет источника (его гасит интерференция), а вторичное излучение среды, переизлучившей свет.

По той же самой причине меняется скорость света в среде. Ведь реоны, как утверждает Ритц, всегда испускаются зарядами с одной и той же скоростью, равной скорости света, и эта скорость сохраняется на всём их пути. С той же скоростью испускают реоны и колеблющиеся заряды среды. Поэтому исходная волна и вторичные волны, испущенные зарядами среды, распространяются со скоростью c. Однако сложение этих волн даёт новое распределение реонов. И, хотя сами реоны движутся со скоростью c, образуемые ими распределения плотности смещаются с другой, — меньшей скоростью. Это можно проиллюстрировать с помощью двух расчёсок-гребешков. Если сложить расчёски так, что одна будет немного повёрнута по отношению к другой, то увидим муаровый узор — чередование тёмных и светлых полос, образуемых зубцами расчёсок. При этом, расстояния между полосам отличаются от расстояний между зубцами. Если начать двигать расчёски вдоль их осей с постоянными скоростями, то обнаружим, что муаровые полосы движутся с другой (большей) скоростью. Точно так же и распределения реонов, возникшие от сложения двух волн, соответствующие гребням новой волны, движутся со скоростью, отличной от скорости реонов. И расстояния между новыми гребнями отличаются от расстояний между гребнями исходной волны. В среде меняется и скорость, и длина волны. Подробнее причина этого будет рассмотрена в следующей главе.

Таким образом, для описания света, движущегося в среде, уже недостаточно располагать одними лишь характеристиками источника, — нужно учитывать параметры среды, которая сама становится источником волн. Именно поэтому Ритц искренне восхищался электронной теорией Лоренца, поскольку она лишила эфир многих преимуществ (важных для объяснения дифракции, изменения скорости и направления света в среде за счёт изменения плотности эфира и т. д.). Тем самым, по верному замечанию Ритца, электронная теория Лоренца была частичным возвратом от максвелловой электродинамики к электродинамике Ампера, Вебера и Гаусса, где имелись проблемы как раз при истолковании явлений в средах. Интересно в этом смысле заметить, что Демокрит и Лукреций, разработавшие корпускулярную теорию света, близкую к ритцевой и даже объяснившие с её помощью интерференцию, хорошо осознавали роль промежуточной материальной среды: воздуха, зеркал и других сред, расположенных на пути к глазу. Так, Лукреций утверждал, что свет, взаимодействуя со средами, создаёт вторичное излучение, преобразуется, проходя их, и, уже в таком изменённом виде, воспринимается глазом [77, с. 131]. Эти же атомисты утверждали, что тела не создают преград свету, а свободно пропускают его частицы (Рис. 34), и, лишь возникшее в среде вторичное излучение, слагаясь с этим светом, создаёт тень и другие эффекты.

Так же и великие умы эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Галилей, Ньютон, возродив взгляды Демокрита на свет, — не видели противоречия в представлении света потоком частиц, набегающих волнами. Все эти мыслители-инженеры смело применяли в трудах по оптике баллистическую аналогию, приводя в пример пушки, ружья и баллисты, луки и самострелы для изображения того, как воздействия, импульсы, в том числе световые, разлетаются и передаются от одних тел к другим. Уже Леонардо да Винчи показал, что свет разлетается от светильников мириадами частиц-образов, образующих последовательные сферические фронты, типа сферических взрывных волн из огня и осколков от разрывной бомбы, изобретённой Леонардо. Эти световые волны, по мысли Леонардо, подобно волнам осколков, беспрепятственно проходят сквозь друг друга и интерферируют, подобно волнам на воде. Вслед за этим Галилей в своих "Беседах"уподобил далёкий источник света — артиллерийской батарее, последовательно выбрасывающей ядра и вспышки света. Огромной скоростью этих световых снарядов Галилей объяснил гигантскую скорость распространения света и его тепловое, разрушительное воздействие, особенно заметное у зажигательных зеркал. И тот же Галилей в своих "Диалогах"обосновал баллистический принцип, показав, что движение орудия (или источника света) сообщает добавочную скорость выброшенным снарядам (или частицам света). Наконец, Ньютон осознал, что частицы света, пролетая, словно снаряды, через воздух и воду, вызывают своими ударами колебания их частиц (электронов), испускающих от этого новые частицы света, формирующие вторичные световые волны, будто летящий снаряд, разбрасывающий волнами атомы воздуха и брызги воды со своего пути.