4) сила притяжения позитрона электроном F 4= kNR 2= knr 2(1+4Δ /r+6Δ 2 /r 2).

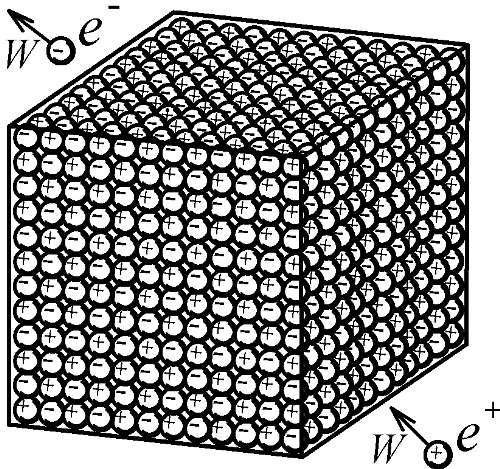

Причём, асимметрия, разница размеров, как нашли выше, составляет ничтожную величину Δ/ r=10 –21(§ 1.17). И, всё же, именно эта ничтожная разница, асимметрия размеров и сил, судя по всему, и приводит к асимметрии структуры нашего мира, порождая атомы с положительно заряженными ядрами — в окружении отрицательно заряженных электронов, которых много больше, чем свободных позитронов. Действительно, при указанном соотношении сил, позитрон всегда будет притягиваться нейтральной системой зарядов с удельной (приходящейся на единицу массы нейтральной частицы) силой W= F 4— F 2 =2 knrΔ=2 FΔ/ r, а электрон будет отталкивается с удельной силой W= F 1— F 3=2 knrΔ (Рис. 123). Вот почему в нашем мире много электронов, образующих электронные оболочки атомов, а позитронов в свободном состоянии практически нет. По той же причине, ядра атомов заряжены положительно: в мире много протонов и крайне мало антипротонов.

Рис. 123. Притяжение позитронов с удельной силой W к нейтральной системе, сложенной из сотен электронов и позитронов, ведёт к образованию протонов, а отталкивание электронов с силой W вызывает распад нейтронов.

Электронов и позитронов во Вселенной, как говорилось, поровну (§ 1.6), но нейтральные частицы притягивают позитроны, образуя тяжёлые положительно заряженные частицы (протоны, ядра), и потому позитронов нет в свободном состоянии. А электроны, напротив, отталкиваются нейтральными частицами, и потому в нашем мире полно свободных электронов, образующих оболочки атомов, и нет свободных позитронов: все они связаны в протонах ядер. Эти силы W, нарушающие симметрию, крайне малы, но за необозримое время существования Вселенной они вполне могли привести системы элементарных частиц в состояние с наименьшей энергией, наблюдаемое ныне. Похожая ситуация имеет место и в мире атомов химических элементов: часть их пребывает в свободном, а часть — в связанном состоянии, за счёт разницы стягивающих атомы химических сил. Так, на Земле много свободного кислорода в виде молекул, атомов и отрицательных ионов, тогда как атомы водорода и его положительные ионы встречаются лишь в связанном виде (в составе воды и её кристаллов).

Асимметрия свойств позитронов и электронов (Рис. 124) вызвана тем, что для них все процессы идут противоположно, причём у обоих есть стандартный критический радиус r 0(§ 1.5). Электрон, согласно Ритцу, постоянно сыплет реонами. Зато поглощать реоны, приходящие извне, он начинает лишь став меньше критического радиуса r 0(так и ядра хорошо поглощают протоны и нейтроны, лишь сократившись до критического радиуса, при котором синтез энергетически эффективен). Поэтому электрон теряет массу, покуда не съёжится до критического размера, а по его достижении, приток реонов уже компенсирует их утечку, и радиус r 0становится равновесным.

Рис. 124. Асимметрия элементарных зарядов. Электрон и позитрон стремятся к равновесному радиусу r0, имея, один дефицит радиуса, а другой — его избыток.

Так же поддерживается стандартный радиус r 0позитрона. Но, поскольку позитроны — полная противоположность электронов, то для них испускание реонов соответствует поглощению ареонов (антиреонов), а поглощение реонов — испусканию ареонов (испускание частиц эквивалентно поглощению античастиц [139]). И потому позитроны непрерывно поглощают ареоны, а, по превышении критического радиуса r 0, начинают распадаться, испуская ареоны и теряя вместе с ними массу, пока вновь не съёжатся до равновесного радиуса r 0(так же и ядра имеют критический радиус, превысив который, они эффективно распадаются). В силу инерционности процесса, реальный радиус Rпозитрона всегда чуть больше равновесного r 0, поскольку у возбуждённого состояния частиц есть конечное время жизни, запаздывания, по прошествии которого позитрон и начинает распад. Поэтому, прежде чем позитрон начнёт испускать ареоны, он успеет ещё немного поглотить их из внешнего потока. Распад позитрона всегда отстаёт от синтеза, отчего его радиус Rчуть выше критического: R=r 0+Δ/2.

Электрон, напротив, постоянно испускает реоны, а поглощает их, лишь уменьшив радиус до r 0, тем самым поддерживая размер возле этого равновесного значения. Но и здесь полное равновесие недостижимо: реальный радиус r=r 0—Δ/2 электрона чуть меньше критического, поскольку, в силу инерции, синтез отстаёт от распада. Электрон и позитрон стремятся к равновесному радиусу r 0с разных сторон, и никогда его не достигают. Отсюда ясно, почему электроны испускают больше частиц N= n( R/r) 2, чем позитроны. Электроны источают частицы непрерывно, а позитроны — очередями, по превышении радиуса r 0. Выше нашли для электронов Nr 2= e 2/πε 0 mc, а, раз эта величина константа, то и для позитронов nR 2= e 2/πε 0 mc=Nr 2. Электрон и позитрон, периодически испытывающие незначительные сжатия и расширения, как бы дышат, впитывая и испуская потоки реонов, что и поддерживает их стандартный размер. Так же и человек, несмотря на постоянное вдыхание и выдыхание воздуха, в среднем не меняет объём и массу, поскольку эти процессы точно сбалансированы. Интересно заметить, что ещё в Древней Индии сформировалась подобная идея Вечного Дыхания (вечного движения), исходящего из невидимого огненного зародыша, а после вновь поглощаемого им (см. "Станцы Дзиан"). Поскольку "огнём" древние часто называли электричество, а "дыханием" — эфир (акашу, § 3.21), излучаемый неким источником, то не есть ли это символическое представление электрона, испускающего и впитывающего потоки реонов?

Не случайно идею такого динамического поддержания равновесного размера тел давно выдвигал и ученик индийских мудрецов, Демокрит (см. эпиграф § 3.11), который тоже связывал это с направленным течением времени. По сути, он изложил модель постоянно испускающего частицы электрона, попутно поглощающего сходящиеся к нему со всех уголков Вселенной потоки тех же частиц, что компенсируют утечку и поддерживают равновесный размер электрона (§ 1.5). Тем самым, электрон можно уподобить бочке Данаид, также расположенной по греческой мифологии на нижнем этаже мироздания. В эту мифологическую дырявую бочку, сколько ни наливай воды, — её не заполнишь доверху. В такой бочке, с приближением к верхнему критическому уровню, интенсивность потока уходящей воды растёт под напором давления. Позитрон же, напротив, можно сравнить с другим типом бочки, в которую постоянно льются потоки дождя, и, несмотря на беспрерывное вычёрпывание воды из неё, уровень не может упасть ниже критической отметки. Ещё лучше сравнить позитрон с плавающей лодкой (бочкой), имеющей широкую пробоину, сквозь которую постоянно втекает вода, и — тем интенсивней, чем ниже уровень воды в лодке. Поэтому, сколько ни вычёрпывай воду, та не опустится ниже некого предельного уровня.

Таким образом, несмотря на то, что антимир (сектор античастиц) — это зеркальная копия мира (сектора частиц), такое зеркальное изображение объектов мира не является их точной копией. Кроме того, что в зеркальном антимире меняются знаки зарядов, правое переворачивается на левое, а прямое движение становится попятным, несколько отличаются и размеры частиц, словно зеркало не плоское, а чуть-чуть вогнутое, отчего электрон отображается в виде увеличенного обратного изображения (позитрона), притягивающего электрон по законам электростатики [137, с. 86]. При этом, за счёт малости искажений, соблюдается точное сохранение пропорций и равенства количеств объектов и их изображений. Число электронов в точности равно числу позитронов. К вопросу о природе античастиц и антимира, о причинах асимметрии их свойств со свойствами мира частиц, ещё вернёмся в дальнейшем (§ 3.15, § 5.6).