Она хотела было спросить, поправилась ли ему цветная капуста, но он сказал сам:

— Избаловали вы меня, Лариса Васильевна… так избаловали, что не знаю теперь, как мне и жить. Знаете, когда встречаешь человеческую душу, в которой заключено столько добра, то просто пугаешься, что можешь утратить это.

— Поезжайте все-таки лучше на Балтику, — сказала она, недослышав. — Все-таки нужно тепло, зима у нас долгая.

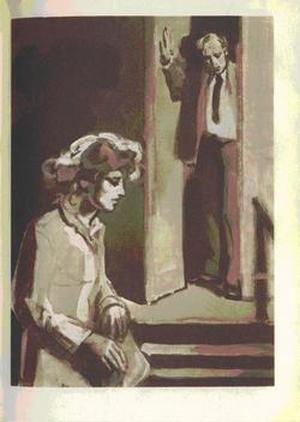

Она пошла наверх по лестнице, а он остался стоять на площадке. Людмила Петровна открыла ей дверь и взяла из ее рук верстку.

— Что же, — сказала она, просматривая листы, — вот вы и научились ставить корректурные знаки, хорошо замечаете ошибки и опечатки… теперь вам остается научиться еще одному искусству.

Лариса Васильевна вопросительно посмотрела на нее.

— Научиться и в жизни находить все погрешности и опечатки и стараться по возможности исправлять их.

Она говорила чуть загадочно своим отчетливым голосом, — может быть, она знала, что Павел Николаевич Устиев стоял на площадке лестницы, может быть, она знала то, о чем никто не должен был знать, даже она, Людмила Петровна, с ее сочувственной душой.

— Ах, какая это прекрасная вещь — жизнь, моя милая, — сказала она, — и ни один писатель не описал еще как следует, какая это прекрасная вещь, да этого, впрочем, никогда и не напишешь!

Лариса Васильевна взяла следующие листы верстки и понесла их к себе. Ей показалось странным, что Устиев все еще стоит на площадке темнеющей лестницы.

— Пожалуй, вы правы, — сказал он, словно она никуда не уходила, — пожалуй, вы правы… — На Балтике все-таки потеплее, чем на Белом мере.

И Лариса Васильевна сама не поняла, почему не занесла домой верстку, а спустилась вместе с Устиевым по лестнице, и они вышли вместе и пошли в глубину майских сумерек. Но самое для нее непонятное было то, что она все слышит, слышит весь мир с его запахами и красками, и ни краскам, ни запахам не нужно напрягать голоса, чтобы она услышала их.

1962

Владимир Лидин. «Прилет птиц».

Художник Г. Филипповский.

Григорий Бакланов

Почем фунт лиха

Был месяц май, уже шестой день, как кончилась война, а мы все стояли в немецкой деревне: четверо разведчиков и я, старший над ними. В деревне этой, непохожей на наши, было двенадцать крепких домов, под домами — аккуратно подметенные подвалы, посыпанные песком, и там — бочки холодного яблочного сидра, во дворах — куры, розовые свиньи, в стойлах тяжело вздыхали голландские коровы, а за домами, на хорошо удобренной земле, рос хлеб. И мирное майское солнце освещало все это: и хлеб на маленьких полях, и красную черепицу крыш, и розовых свиней, и добродушно раскланивающихся по утрам хозяев. Они как-то сразу, без рассуждений перешли к состоянию мира, настолько просто, словно для этого всего только и требовалось снять сапоги и надеть домашние войлочные туфли, те самые домашние туфли, которые шесть лет назад они сняли, чтобы надеть сапоги. О войне они говорить не любили, только осуждающе качали головами и называли Гитлера: это он виноват во всем, пусть он за все и отвечает. А они сняли с себя сапоги.

На второй день мира, за деревней, в хлебах, мы поймали немецкого ефрейтора. Рослый, в черном блестящем офицерском плаще с бархатным воротником, он стоял среди нас, и мы, взяв немца, впервые не знали, что с ним делать. Глядя на него, сутуло поднявшего под плащом прямые плечи, я вдруг почувствовал условность многих человеческих понятий: позавчера он был враг, а сейчас уже не враг и даже не пленный, и в то же время было еще непривычно его отпустить.

Помню июль сорок первого года. Мы отступали, и многих не было уже, но, взяв в плен немца, видя, что у него большие рабочие руки, мы хлопали его по спине, что-то пытались объяснить, как бы сочувствовали, что вот он, рабочий, и что же Гитлер сделал с ним, заставив воевать против нас. И кормили его из своего котелка. Так было в начале войны. И вот она кончилась, перед нами стоял немецкий ефрейтор, вспугнутый в хлебах, и никто из нас не мог ободряюще похлопать его по спине. Не могли мы сейчас сказать друг другу, как, наверное, говорили солдаты после прошлых войн: «Ты — солдат и я — солдат, и виноваты не мы, а те, кто заставил нас стрелять друг в друга. Пусть они отвечают за все». Иное лежало между нами, иной мерой после этой войны измерялась вина и ответственность каждого.

Но, видимо, жители деревни и хозяин дома, в котором я стоял, не чувствовали этого. Утром, когда я, повесив на спинку деревянной кровати ремень и пистолет, завтракал, он входил с трубкой в зубах и приветствовал «герра официра». Вначале — от дверей, но через день-другой он уже сидел у стола, положив ногу на ногу. В окно косо светило утреннее солнце, жмурясь, он посасывал трубку с черной от никотина металлической крышечкой, с удовольствием смотрел, как «герр официр» кушает. Он тоже когда-то был молод и понимал, отчего у молодого человека по утрам такой хороший, полноценный аппетит. Сожмуренные глаза его светились добродушием. Слышно было, как во дворе бегает, звенит эмалированным подойником жена. В восемнадцать лет она уже родила ему сына, и теперь, в тридцать два, никак не выглядела матерью этого длинного, на полголовы переросшего отца, худого отпрыска. Нам даже показалось вначале, что это сын не ее, а его от другого брака.

В первый же день хозяин попросил у меня разрешения уходить с женой на ночь в другую деревню к родственникам: жена у него — молодая женщина, а тут солдаты… Чтобы у меня не возникало сомнения, с нами будет оставаться сын. С нами оставалось все его имущество, коровы, свиньи, и у меня не возникало сомнения насчет причин, по которым в доме будет ночевать сын.

Они уходили, когда садилось солнце, а мальчишка дотемна еще звенел в сараях ключами. Мы не обращали на него внимания. Собравшись во дворе, глядя на закат, разведчики негромко пели на два голоса про козака, ускакавшего на вийноньку, и песня эта, сто раз слышанная, здесь, в Германии, щемила сердце.

Рано утром, еще по холодку, хозяева возвращались. Он шел приветствовать «герра официра», она сразу же начинала бегать по двору, полными розовыми руками замешивала свиньям, и все горело в этих руках. Во дворе лениво грелись на солнце мои разведчики, она бегала из коровника в дом, из дома — в коровник, обдавая запахом хлева, коровьего молока, жаркого пота, и, стреляя глазами, старалась на бегу мазнуть кого-нибудь подолом юбки по коленям. А когда она, уперев руки в бока, стояла в хлеву, и свиньи, теснясь у кормушки и визжа, терлись о ее расставленные голые ноги, она со своими могучими бедрами, мощными формами и озабоченным лицом откормленного младенца казалась среди шевелящихся свиней памятником сытости и довольства. Хозяин же был корявый, жилистый, с худыми плечами, большими кистями рук и негаснущей трубкой во рту. Но под расслабленной походкой, под всем этим домашним видом чувствовалась тщательно скрываемая военная выправка.

Вот так и в это утро он сидел у стола, пока я завтракал, заводил осторожные разговоры. А я смотрел на него из-за края стакана, и до смерти хотелось домой, как будто мы не шесть дней, а сто лет уже стоим в этой чистенькой немецкой деревне, чудом оказавшейся в стороне от главной дороги войны. Было одно только приятно сегодня: во дворе ждал меня новый мотоцикл. Его утром привели разведчики, и я еще не видел его.

Мимо окна, неся перед животом мокрую дубовую кадку, прошла Магда со своим неподвижным старческим лицом и голыми по локоть железными руками. На ногах у нее были окованные солдатские сапоги с короткими голенищами. Она работала у наших хозяев с осени. В этой деревне, кажется, только для нее одной не наступил мир, как уже не могло наступить для нее будущее. Все, что было у нее, осталось в прошлом, а ей при ее железном здоровье суждено было еще долго жить.

У нее был муж. Коммунист. Его убили на митинге ножом в спину. У нее был сын, поздно родившийся, единственный. С ним она прожила вторую жизнь, уже не свою — его жизнь. Его убили в сорок четвертом году на фронте.