Географический рисунок транспортной сети Африки, в основном сложившийся еще в колониальную эпоху, во многих случаях также отличается крайней непропорциональностью. Например, железные дороги часто имеют отчетливо выраженный характер «линий проникновения», т. е. они связывают районы добычи полезных ископаемых или плантационного сельского хозяйства с портами вывоза их продукции. То же относится и к трубопроводам, появившимся в некоторых странах континента в последние десятилетия. Вот почему одной из самых характерных черт региональной транспортной системы Африки остается разобщенность отдельных ее частей.

В 1980—1990-е гг. правительства многих африканских стран стали уделять развитию транспорта больше внимания, вкладывать в эту отрасль большие капиталы. При этом внимание обращается и на создание трансконтинентальных магистралей, которые могли бы помочь объединить разрозненные участки транспортной сети в единое целое, обеспечив тем самым углубление географического разделения труда между отдельными странами и субрегионами.

В первую очередь это относится к автомобильному транспорту. До недавнего времени существовала фактически только одна трансафриканская автомагистраль – Магрибская, которая связывает все страны Северной Африки от Марокко до Египта (Рабат – Каир) и проходит вдоль побережья Средиземного моря. Но в 1980-х гг. при содействии международных организаций были разработаны проекты еще пяти трансафриканских магистралей (рис. 160).

Это Транссахарская магистраль Алжир (Алжир) – Лагос (Нигерия), проходящая по маршруту старинных караванных путей через Сахару по территории четырех стран – Алжира, Мали, Нигера и Нигерии. Это Транссахельская магистраль Дакар (Сенегал) – Нджамена (Чад) протяженностью 4600 км, которая пересекает территории семи стран (с возможным продолжением на восток). Это в полном смысле слова Трансафриканская магистраль Лагос – Момбаса (Кения), или магистраль Запад – Восток, протяженностью 6300 км, проходящая по территории шести стран. Это Западноафриканская магистраль Лагос – Нуакшот (Мавритания) длиной 4750 км, проходящая по территориям большинства стран этого субрегиона. Наконец, это еще одна Трансафриканская магистраль длиной 9200 км, но уже в направлении Север – Юг, проходящая от Каира (Египет) до Габороне (Ботсвана) по территориям восьми стран.

Все эти проекты предусматривали даже не столько строительство совершенно новых, сколько реконструкцию уже существующих автодорог. Реализация их началась еще в 1980-е гг., которые были объявлены ООН Декадой развития транспорта и связи в Африке. Однако в силу некоторых политических и финансово-экономических обстоятельств осуществить эти проекты в намеченные сроки не удалось.

Проектов сооружения трансконтинентальных железных дорог в Африке значительно меньше. Возможно, потому, что некоторые из них были осуществлены уже довольно давно. В учебниках географии обычно называются две такие дороги, пересекающие материк с запада на восток в его наименее широкой южной части. Это дорога, которая связывает ангольский порт Лобиту с мозамбикским портом Бейра. Она проходит через территории Анголы, ДР Конго, Замбии, Зимбабве и Мозамбика. Другая дорога, более южная, соединяет порт Людериц в Намибии с портом Дурбан в ЮАР. После сооружения уже упоминавшейся магистрали «ТАНЗАМ» Трансафриканская магистраль, начинающаяся в Лобиту, фактически получила еще один выход к Индийскому океану в Дар-эс-Саламе.

В связи с трансконтинентальными магистралями можно упомянуть и о трубопроводном транспорте, хотя газопроводы из Алжира в Европу имеют скорее межконтинентальный характер. Существует также проект сооружения транссахарского газопровода из Нигерии в Алжир и далее в Европу протяженностью 4130 км и пропускной способностью 30 млрд м3. Стоимость строительства оценивается в 10–13 млрд долл., а его завершение намечено на 2013 год.

Рис. 160. Трансафриканские автомагистрали

103. Сахель: нарушение экологического равновесия

Сахелью называют обширную природную зону в Африке, расположенную непосредственно к югу от Сахары. В переводе с арабского это слово означает «берег» – в данном случае южный «берег» (край) величайшей пустыни мира. Он протягивается узкой (примерно 400 км) полосой от побережья Атлантического океана до Эфиопии, включая части территории Мавритании, Сенегала, Мали, Буркина-Фасо, Нигера и Чада. Нередко в состав Сахели включают также Гамбию, Кабо Верде и отдельные территории Судана, Эфиопии, Сомали, продлевая тем самым эту полосу до Индийского океана (рис. 161). В зависимости от принятых границ и площадь Сахели оценивается по-разному: от 2,1 до 5,3 млн км2. Заметим, что вторая из этих цифр превосходит всю площадь зарубежной Европы.

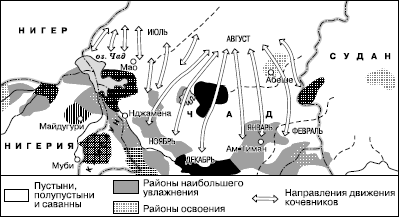

Рис. 161. Зона Сахели

Географы, занимающиеся проблемами Сахели, подчеркивают, что в основе выделения Сахельской зоны лежит климатический критерий. Северной ее границей обычно считают изолинию годовых осадков в 100–200 мм, а южной – 600 мм. В такой трактовке Сахель являет собой зону полупустынь и опустыненных саванн, переходящую на юге к типичным саваннам. Средняя годовая температура здесь держится на уровне 27–29 °C и почти не меняется по месяцам, а времена года и сельскохозяйственные сезоны различаются по количеству осадков. При этом влажный (летний) сезон обычно длится недолго, к тому же 80–90 % выпадающих осадков, достигнув поверхности земли, затем испаряется. Сухой сезон продолжается от 8 до 10 месяцев. Он особенно ощутим в северной части Сахели, где поверхностный сток представлен только временными водотоками (вади). В остальной части главными источниками воды являются крупные реки – Сенегал, Нигер, Шари, а также оз. Чад. В последнее время более широко стали использоваться подземные воды.

Рис. 162. Кочевое скотоводство в Чаде

В таких природно-климатических условиях на протяжении столетий сложился и традиционный тип хозяйственной деятельности, основу которого образует кочевое и полукочевое скотоводство. Поголовье скота в Сахели насчитывает десятки миллионов голов. В северной полупустынной ее части это главным образом верблюды, овцы, в южной – крупный рогатый скот, овцы, козы. Во время короткого влажного периода скот пасется в северной части Сахели, в сухой сезон его отгоняют на юг (рис. 162). На юге Сахели распространено также богарное земледелие, сочетающееся со скотоводством.

При таком использовании земли до недавнего времени удавалось сохранить относительное экологическое равновесие. Но во второй половине XX в. оно оказалось нарушенным. Некоторые ученые связывают это с наступлением в Сахели очередной засушливой климатической эпохи. Но большинство считают, что такое нарушение экологического равновесия объясняется сугубо антропогенными причинами. Анализ показывает, что среди них можно выделить три главных.

В качестве первой причины назовем демографический взрыв, отчетливо проявившийся в Сахели еще в 1960—1970-е гг., когда во всех странах этой зоны среднегодовой прирост населения увеличился до 2,5–3 % в год и даже более. Известно, что при таких темпах прироста население удваивается каждые 23–28 лет. И неудивительно, что в начале 1990-х гг. население десяти стран Сахели достигло 120 млн, а к концу века превысило 160 млн человек. Уже одно это обстоятельство объясняет резкое увеличение «давления» на землю и другие природные ресурсы. В наши дни ни одна из стран Сахельской зоны не обеспечивает продовольствием своих жителей.

В качестве второй причины можно назвать быстрый рост распашки земель и особенно – поголовья скота. Это явление – общее для Африки, где поголовье скота увеличилось с 270 млн голов в 1950 г. до 650 млн голов в конце 1990-х гг. Поскольку кормового зерна не хватает, почти весь крупный рогатый скот, а также 230 млн овец и 200 млн коз практически полностью находятся на отгоне и выпасе. Но в наибольшей степени это характерно для Сахели.