Сиро-палестинская одежда II тыс. до н.э.

Несомненно и то, что Сирия-Палестина издавна была объектом острого соперничества двух крупнейших очагов цивилизаций и центров власти того времени – Египта и Месопотамии. Для многих ученых это вещь совершенно очевидная. Именно так полагали авторитеты, Д. Брестед и Б. Тураев. «Таким образом, Сирия-Палестина стала той ареной, где культурные силы, притекшие с Нила и Евфрата, взаимно сливались, первоначально мирным образом, а затем (и) на поле брани. Историческое значение этой области обнаруживается из той неизбежной борьбы за обладание ей между царством Нильской долины, с одной стороны, и царствами долины Тигра и Евфрата и Передней Азии – с другой. Как раз среди этой борьбы окончилась еврейская национальная история, и среди ее неослабевавшего течения пали еврейские монархи». Возможно, из той седой древности возникли и нынешние противоборства царств.

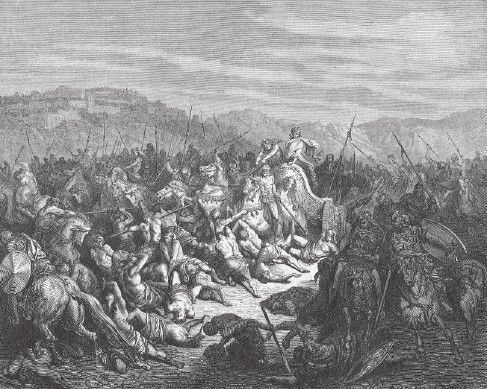

Г. Доре. Поражение войска аморейского

Взаимоотношения между правителями Иудеи и Израиля, с одной стороны, и арамейским царством со столицей в Дамаске – с другой, всегда были сложными. В то время между царями Израиля и Иудеи шла жестокая схватка, какая бывает только между близкими родственниками. Иеровоам, царь Израиля (933—912 гг. до н.э.), стремился обессилить и свести на нет царство Иудеи. В Третьей книге Царств об этом говорится: «Между Ровоамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их». В основе конфликта двух еврейских царств лежали династические споры. В результате возникшей между близкими соплеменниками яростной вражды, породившей ненависть, внуку Ровоама, Асе, пришлось взять все золото и серебро из сокровищниц своего царского дома и послать их Ванададу, сирийскому царю, жившему в Дамаске. При этом он сказал: «…союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим; вот, я посылаю тебе в дар серебро и золото: расторгни союз твой с Ваасою, царем Израильским, чтобы он отошел от меня» (3 Цар. 15: 18—19). По сути, это стало выражением покорности и знаком того, что Иудея становится вассалом Сирии. Однако и торговые интересы Дамаска, как отмечал Тураев, потребовали от того обладания важнейшим караванным путем к Средиземному морю, что шел у Акки мимо Галилейского озера через Иордан и далее, в область израилевых колен Завулонова и Ефремова. Поэтому вопрос отношения к еврейским царствам был для него делом далеко не безразличным. В итоге Ванадад, по просьбе Асы, разгромил Израильское царство, а это, в свою очередь, позволило Дамаску отторгнуть у евреев столь важный для его торговли север. Ну а после этих неурядиц последовали смуты в царстве Израиля, когда «один царь зверски убивал другого». Но затем история переменилась – и Израиль вступил в полосу второго расцвета.

Г. Доре. Ахав поражает сириян

Разумеется, как только Израиль мало-мальски окреп, а его отношения с Иудеей все-таки нормализовались, он сразу же стал мстить сирийцам. Цари Израиля, Амврий и Ахав, стали выяснять отношения с восточным врагом – моавитянами. Найденная запись моавитского царя Меши (в 1868 г.) указывает: теперь уже израильтяне теснят восточных соседей, а те, в свою очередь, становятся их вассалами. Израильский царь Ахав вел удачные войны против сирийца Бенхадада, но все же так и не смог полностью избавиться от влияния Сирии. Ахав гибнет в битве при Рамофе Галаадском. Ситуация вновь меняется, к худшему для Израиля. Тут же Меша Моавитский переходит в наступление, желая вернуть отторгнутые области. Он берет ряд важных стратегических районов, покоряет область Атарофа, где «издревле жили мужи Гадовы». «Все население было перерезано для услаждения Кемоша и Моава и на его место поселены моавитские колонисты. Затем, по велению оракула Кемоша, Меша ночью идет на город Небо и после упорной битвы берет его. Заклятое Аштар-Кемошу население в количестве семи тысяч человек было перебито, унесены алтари Иеговы…». Данная картина, возможно, позволит читателю точнее почувствовать остроту конфликта.

Ю. Шнорр фон Карольсфельд. Смерть Ахава

Вернемся в Сирию… Заметную роль в политической, военной, экономической, культурной жизни Западной Азии, Средиземноморья играла держава Селевкидов. Властителей страны называли еще царями Сирии. Вероятно, державу Селевкидов стали называть «Сирия» уже после того, как эта династия лишилась власти над Азией. Еврейские источники называли их «царями Азии» и сто лет спустя после крушения их державы. Учитывая, что диадохи были греки и официальный язык был греческий. Потому их правление воспринималось как власть эллинов. Государство Селевкидов представлялось эллинским, хотя по традициям и даже крови царский род Селевкидов был македонским. Юридически династии Селевкидов сходны с Птолемеями, хотя те были лишь царями Египта, тогда как Селевкиды управляли огромной территорией, простиравшейся от Средиземного моря и до Персидского залива. «Это комплекс стран, народов, цивилизаций, объединяемых лишь особой их властелина», – писал об этом объединении Э. Бикерман. Стержень всей государственной и общественной жизни Селевкидов – царь, «базилевс», «Зевс богов и людей». Греки считали их устройство гораздо более совершенным и близким, чем «деспотия» персов. Поэтому и воспринимали своих владык как «одушевленный закон». В их понятии миром правит nomos («закон»), или некий позитивный разумный порядок, что превыше всего на земле. Отсюда известное утверждение греческого поэта Пиндара: «Закон – царь всего: и смертных и бессмертных».

Но между греческими полисами (Афинами или Спартой), в которых законы – «цари», и самовластной азиатской державой (с ее сатрапами) все-таки была существенная разница. Власть первых основывалась на законе, власть вторых – на силе. В первых высшая власть так или иначе выбиралась, во вторых – чаще захватывалась, с помощью армии или путем переворота, опять-таки на волне военных побед. Как говорилось в одном из источников: «Не происхождение и не право предоставляют царскую власть людям, а способность командовать армией и разумно управлять государством». Так, когда один из полководцев Александра, Антигон, одержал победу при Саламине и добился господства на море (306 г. до н.э.), войска провозгласили его царем. Он и сам понял, что «достоин» царской власти. Затем его примеру последовали другие диадохи. Птолемей провозгласил себя царем лишь тогда, когда отразил вторжение Антигона и спас от него Египет (304 г. до н.э.). Селевк ждал победы в схватке за Вавилон или отвоевания сатрапий Дальнего Востока, и лишь тогда возложил на себя диадему. У такой власти есть «плюсы» и «минусы». Плюс состоит в том, что власть находится всегда в руках сильных правителей. Эти цари-воины сражаются в рядах их войск, рискуя жизнью.

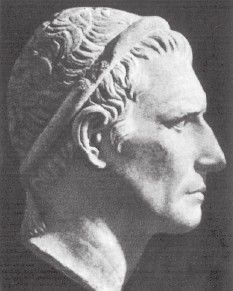

Антиох III Великий

Антиох I управлял державой из военной ставки и в битве с галатами был ранен в шею. Антиох III во время осады Сарды два года оставался в лагере. Во время похода в Азию он во главе конной охраны мужественно ринулся в гущу вражеской конницы. При этом конь под ним был убит, а сам он получил ранение. Почти в 50-летнем возрасте он принял участие в битве при Фермопилах, где был ранен. Мужественно бился он и против римлян, в конном строю в битве у Магнесии. Интересно, что из 14 царей, сменившихся после смерти Антиоха VII на сирийском троне до раздела династии, только двое – Антиох II и Селевк IV – умерли в собственном дворце. Антиох V и Антиох VI убиты детьми (по приказу других претендентов). Остальные десять царей встретили смерть как мужчины, на поле боя или в походе.