Махатма Ганди

Как видим, даже в Индии, что известна миру как родина ненасилия, где многие искренне воспринимали буддийские заповеди, народные массы не смогли удержаться от безумия религиозного фанатизма (к тому же, и сами правители Индии оказались не на высоте). Сегодня, думаю, всем уже понятно, что теория и практика созерцательной жизни, все эти медитации, нирваны и т. п. совершенно неприемлемы для условий современного мира. Человеку с такими установками в нем делать нечего, если он только не решил стать заживо погребенным отшельником или монахом-аскетом. Философ Вивекананда признавал наличие острейшего противоречия, говоря: «Следует всячески избегать бездействия. Деятельность, активность непременно означают сопротивление. Противьтесь всякому злу в помыслах и в поступках, и, когда вы научитесь сопротивляться, тогда наступит состояние равновесия. Очень легко сказать: никого не ненавидьте, не противьтесь никакому злу, но мы же знаем, к чему это приводит на практике. На глазах у людей можно изобразить непротивление злу, но сердце при этом может полниться злобой. Нам недостает спокойствия, необходимого для непротивления, в душе нам хочется сопротивляться. Если вам хочется разбогатеть, но вы знаете, что общественное мнение против погони за богатством, вы, возможно, и не посмеете дать волю своим желаниям, но в душе вы будете день и ночь мечтать о деньгах. В таком случае это ханжество, не более. Окунитесь в мир, мирские заботы, страдайте и наслаждайтесь всем тем, что есть в нем, и со временем вы придете к отказу от всего, и тогда наступит покой. Так утолите ваше желание власти или еще что-то, а после того, как страсть ваша будет утолена, придет время, и вы поймете ничтожность того, что вы желали; но пока не будет утолено ваше желание, пока не сделаете вы все, что хотели (и что нужно), вам не достичь состояния покоя, уравновешенности, самоотречения. Душевный покой, самоотречение проповедуются тысячи лет, каждый с детства слышал о них, но мы видим, что только немногим удавалось достичь этого». Объездив полмира, Вивекананда не был уверен, встретил ли хотя бы два десятка людей, которые «действительно обладали душевным покоем и способностью к непротивлению». По сути своей индийский философ опровергает многие важнейшие положения практики индуистской ортодоксии, да и социальной теории мира.

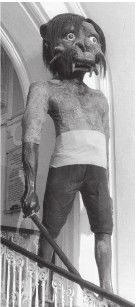

Фигура демона. Шри-Ланка (Цейлон). XIX в.

Каменная злоба. Рельеф в Лахоре

Индийская культура – наследие гигантов

Много воды перегнал могучий Ганг, прежде чем новые поколения индусов, наконец, все же смогли сбросить тягостное ярмо британского владычества. Но гораздо больше времени и усилий потребуется для совершения решительного поворота к современной науке и новому образованию… Ведь душа Индии, как сказал однажды Махатма Ганди, в основном «обитает в ее 500 000 деревнях». Школы и университеты придут туда уже позже. Мы встречаем отражение этих мыслей и в стихах легендарного поэта Кабира, бывшего другом тому, «кто всех мудрей», и жившего, судя по всему, во второй половине XV века:

Посмотри, как буря знанья повалила

все заборы!

Рухнуло корысти зданье, – двери,

стены и подпоры,

Рухнули столбы сомнений; рядом —

себялюбья балка,

черепки дурных стремлений,

скудоумия черпалка.

Дождь, сопутствующий буре,

оросил сердца живые,

солнце истины сегодня мы

увидели впервые!

Пример Индии позволяет и нам внимательнее взглянуть на проблемы общественного развития с двух сторон и в двух плоскостях. Во-первых, ясно, что архаичные народы, сколь бы ни был значителен их древний культурный багаж, неизбежно оказываются в конечном счете оттеснены от группы лидеров, от передовых в промышленном, научном и культурном отношении стран. Они строят свои религиозные или общественные системы на установках давным-давно отжившего далекого прошлого, вступающего в постоянные противоречия с той новой жизнью (хороша она или плоха, в данном случае не столь существенно), что в основном уже овладела не только умами, но и всей механикой общественного процесса.

Одно из «грозных божеств» в тибетской мифологии

Колоннада в храме на юге Индии (остров Равесварам)

При внимательном изучении наследия Индии мы должны очень осторожно и бережно отделять ее достоинства от ее недостатков, заблуждений, предрассудков. Так как это когда-то уже пытался сделать Гегель, мы к нему и обратимся. Он посвятил Индии целую главу, где пишет о ней как о «чудесном царстве» и «очарованном мире». Там господствуют грезы, фантазии и чувства… Вся жизнь тут состоит из одних лишь грез или же строится вокруг грез («грезы самого неограниченного духа»). Таковы уж принципы и существо индийской натуры. Ими руководит пантеизм воображения, не мысли. Конечно, между Индией и другими странами существует многосторонняя внешняя всемирно-историческая связь, ибо санскритский язык лежал в основе дальнейшего развития европейских языков. Можно сказать, мы говорим благодаря индусам, но мы не думаем и еще в меньшей степени действуем, как индусы. Это было давно. В духовной и социальной жизни Индии совершенств становится все меньше и меньше, ибо глубочайшая несправедливость лежит в основе индийских законов. Владыка там получает половину урожая. Из второй половины у бедняги-крестьянина доли получают все, кто хоть чуть-чуть выше его (старшины, судьи, надсмотрщики, брамины, астрологи, врачи, кузнецы, плотники, гончары, цирюльники, музыканты, поэты, танцовщицы и т. д.).

В. Верещагин. Буддистский лама

В индийских поэтических и философских произведениях много и возвышенно говорится о любви или нравственности… «Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она» («Дхаммапады»). Прямо-таки гандизм или толстовство в самом идеальном воплощении. Однако нравственность индусов видна в теории религии, но не в практике. Там они дальше друг от друга, чем Брама от его конкретного содержания. Поэтому, как ни странно, за внешними проявлениями кротости, нежности, чувствительности скрываются иные чувства и инстинкты. Дальше следует текст Гегеля, который и приводим: «Коварство и хитрость являются основными чертами индуса; он склонен к обману, воровству, грабежу, убийству; он унижается и раболепствует пред победителем и властителем, но бывает совершенно беспощаден и жесток по отношению к побежденному и подчиненному. Для гуманности индусов характерно то, что они не убивают ни одного животного, основывают и содержат богатые госпитали для животных, особенно для старых коров и обезьян, но во всей стране нельзя найти ни одного приюта для больных и престарелых людей. Индусы не наступают на муравьев, но безжалостно дают гибнуть бедным странникам. Особенно (же) безнравственны брамины. По словам англичан, они только едят и спят… (при этом еще) они оказываются жадными, лживыми, сладострастными; они проявляют смирение по отношению к тем, кого они боятся, и вымещают это на своих подчиненных. Я не знаю, говорит один англичанин, среди них ни одного честного человека. У них дети не уважают своих родителей: сын плохо обращается с матерью». Вся жизнь индуса, уверяет нас Гегель, представляет собой как бы одно «сплошное суеверие».