Но возникает вопрос… Подобная религия, погружающая человека в самого себя, в мысли о Боге, святом духе, в думы об аскетическом совершенстве, не противостоит ли она философии рационального хозяйства, энергичной хозяйственной и производительной деятельности? Ведь, по словам Вебера, рациональное хозяйство есть «деловое предприятие». Оно требует всего человека (его времени, энергии, таланта, духа, мысли). Таким образом, выбор прост и одновременно суров: или садись, поджав ноги, в позу – и медитируй, или «голову в руки» – и лети в бешеном ритме. Ведь деньги, эти «крылатые божества», которым на деле давно поклоняется человечество, достаются лишь тем, кто успел, кто сумел их «перехватить» у других на рынке (чего угодно). Поэтому Индия долгое время и пребывала как бы в полусне, но и она вынуждена идти на компромисс. И чем ближе по времени к современной эпохе, тем в большей мере.

Богатства южных плодов

Отсюда некоторые сделали вывод, что Вебер считал восточные религии неспособными порождать предпосылки рационального, активного, практического отношения к миру, а, следовательно, невозможность проявления «духа капитализма» в Индии. В упрек ставили ему и то, что он недооценил дхармические предписания варне вайшьев трудиться, усердно заниматься торговлей и ремеслами, вести строго умеренный образ жизни, накапливать благосостояние и т. д. Так, индийский ученый С. Мунши посчитал заключение Вебера о сугубо потусторонней направленности идеи кармы и сансары, которые якобы и лежали в основе индуистского религиозного сознания, неверным. По словам Мунши, учение о карме как раз заставляет человека активно воплощать поставленную цель, а значит, сознание индуиста может выступать «благоприятным материалом для капиталистического общества и его экономического рационализма». Бесспорно то, что даже брахманы стремились к богатствам и приобретательству, а не только трудяги-вайшьи. В середине XVII в. индийское земледелие находилось на довольно высоком уровне. С орошенных земель крестьяне снимали два, а в некоторых случаях и три урожая. Применялся севооборот, использовались удобрения и т. д.

От философии аскезы к философии любви

Индийское общество выросло на традициях патриархальной семьи, основной ячейки ведийского общества. В этой семье главенствующее положение занимал глава дома или домохозяин. Например, в Шатаптаха-брахмане есть строки: «Когда после долгого отсутствия возвращается домохозяин, то все домочадцы трясутся: что он скажет, что сделает». Таким суровым патриархальным владыкой был мужчина и, как правило, отец всего большого семейства. В одной из книг сказано: пока отец в силах, он руководит семьей, а сыновья от него зависят. Когда же глава рода становится стар и немощен, он подчиняется сыну как наиболее сильному мужчине. После смерти отца возможен был раздел наследства, и лучшая часть доставалась старшему из братьев. Хотя, как правило, семья была моногамной, но допускались и полигамные браки, что обычная ситуация для Востока.

Вишну и Лакшми. Рельеф XIII в.

Многоженство не возбранялось, ведь легендарные персонажи ведийской литературы имели порою сразу по несколько жен. К примеру, у Ману их было десять, согласно Майтраяния-самхите. Видимо, уже на раннем этапе развития особенно ценились семьи со многими сыновьями. Ведь наличие в семьях большого числа сыновей, как правило, означало и большую вероятность добиться успеха, защитить семью и общину. Поэтому со времен Ригведы обычным пожеланием новой паре, вступающей в брак, являлось напутствие заиметь «десять сыновей». И напротив, страшной бедой, своего рода небесной карой за прегрешения считалось отсутствие в Индии мальчиков в семье. Как мы прекрасно знаем, на Востоке эти традиции в семьях сохраняются и по сей день. Полигамная семья создает совершенно иную атмосферу в доме. В такой семье любовь между мужчиной и женщинами часто приобретает характер единокровной связи. Все жены – во власти мужа, все дети – одна семья. Не случайно даже у этрусков и римлян широко был принят культ Матер Матута (Mater Matuta), богини утреннего света, плодородия и Зари, являвшийся отголоском давних индоевропейских обрядов. Поэтому в древности и был распространен обычай жениться на сестрах (история Исаака и его женитьба на сестрах). Жены и сестры в подобных условиях почти что не делали отличий между своими и чужими детьми, а когда такое случалось, в семье мог возникнуть очень серьезный конфликт (как о том сказано в «Рамаяне», где одна из жен царя стала выделять своих детей среди остальных наследников царя).

Вместе с тем и в Индии мы видим неизбежную дифференциацию в положении женщин в доме. При всем уважении, которым она пользуется дома, ее роль, бесспорно, носит подчиненный характер. Главная супруга (или старшая жена) именуется «хозяйкой дома» (патни), она заведует хозяйством, являясь помощницей мужа, и пользуется немалым авторитетом. Другие жены занимают гораздо более низкое и зависимое положение, хотя их сыновья также являются законными и имеют право на наследство. А. Вигасин пишет: «Женщина нередко характеризуется в брахманах как существо слабое, ритуально нечистое, неспособное к самостоятельности. В большой патриархальной семье, объединенной принадлежностью к одному роду, она рассматривается как человек чуждый и потому не имеющий прав на долю общей собственности. Отсутствие у нее права наследования после мужа неоднократно упоминается в ведийской литературе. Старшим мужчинам в семье – в особенности свекру – женщина должна демонстрировать почтительность. Уже в Шатапатха-брахмане мы находим характерный для Индии обычай, согласно которому женщина не должна принимать пищи вместе с мужем. В поздневедийских текстах и эпосе встречаются сюжеты и характеристики, свидетельствующие о самых широких (и даже шокирующих. – Ред.) «полномочиях» главы семейства. Последний может проиграть жену в кости, продать детей или принести сына в жертву (как в упомянутой выше легенде о Шунахшене). Жену и сына древние индийцы в каких-то контекстах могли поставить рядом с домашним рабом – и это равным образом характеризует как положение домочадцев, так и степень развития рабо-владельческих отношений».

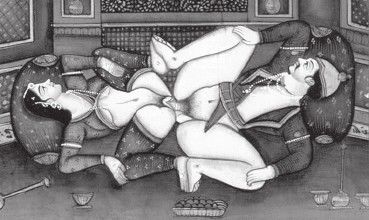

Иллюстрация к Камасутре. Таинства любви

Вышесказанное, как нам представляется, объясняет ту исключительную роль, которая уделяется в индийской литературе (и в жизненной практике) науке о любви. Наука о любви гласит, что Владыка создал мужчин и женщин, а чтобы упорядочить их жизнь, дал им учение в ста тысячах глав, где изложил правила, регулирующие их отношения. Для многих женщин любовное ложе стало едва ли не важнейшим конкурентным полем схватки за место под солнцем, если предположить, что таким «солнцем» стал мужчина. Можно даже сказать, Индия живет как бы между двумя божествами: небесными – Вишну и Будда, и земными – женщинами. Женщины в Индии, учитывая даже всю их подчиненность мужчинам, видимо, обладают немалым влиянием и даже могуществом. Скажем, басриец ал-Джахиз отмечал: «О красоте их женщин сложены поговорки». И далее добавил, что от них, то есть от женщин, «пошла наука мыслить». Возможно, поэтому другой поэт сказал:

Непонятно, но поэты

Слабость женщин воспевают,

Разве слабы те, что взглядом

И всесильных покоряют?

В вопросах познанья таинств любви Восток всегда был и остается непревзойденным учителем. В одной из легенд верховный бог Индра замечает, что одних лишь познаний в науках, технике и искусствах совершенно недостаточно для мужчины (могучего воина Арджуны). И он приказывает прелестной Урваши (деве, отличавшейся дивной красотой) обучить его искусству любви, чтобы он смог познать все женские хитрости и уловки, женский нрав, полагая, что «когда-нибудь это ему пригодится». И он был прав. Даже святая женщина-суфий Рабийя (VII–VIII вв. н. э.) придавала любви особое, исключительное значение. Известно, сколь широкое распространение в древнем мире получила проституция. В индийском обществе были особые женщины, предназначенные «для любви». Уже в первобытных общинах встречаются женщины, не вступавшие в брак (в основном это бездетные дамы). Вначале они принадлежали общине, затем переходили во владение раджей, заняв положение проституток. Часть их доходов они отдавали в казну. В администрации правителей имелись специальные ведомства во главе с суровым «надзирателем над гетерами».