Тип церковной постройки в Сирии

Важнейшей находкой стал крупнейший из известных царских архивов Эблы (1975 г.). Это было множество сваленных в одну кучу табличек. Ранее они стояли на деревянных полках, но во время пожара, видимо, полки сгорели, таблички упали. Так обнаружат главное сокровище сирийской Трои – почти 14,5 тысячи «глиняных книг». П. Маттиэ писал, что находка была подобна землетрясению… Вскоре итальянский дешифровщик Дж. Петтинато приступил к работе с таинственными письменами, классифицировав и каталогизировав около 10 тысяч табличек (среди них были тексты по исторической, экономической, языковедческой или административной тематике). И, о чудо, в текстах 300 раз упоминалось слово «Эбла». А это, видимо, означало, что тут находился знаменитый град, место обитания предков древних сирийцев. Оказалось, таблички написаны клинообразными письменами, частично на шумерском, частично на доселе неизвестном языке. Лингвисты нарекли его «эблаитом», отнеся к семитской группе. После долгих и труднейших изысканий ученые пришли к сенсационному выводу: этот язык – предшественник финикийского, развившегося уже тысячелетием позже! В архиве найдены были двуязычные эблаито-шумерские словари, что упростило расшифровку ряда текстов.

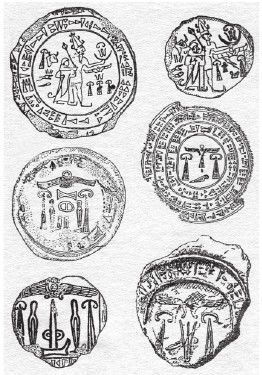

Оттиски царских печатей

Пожалуй, это самое поразительное открытие второй половины XX века. «Открыт новый большой город новой, не известной доселе державы Древнего мира, новая цивилизация и, наконец, новый язык. В таких случаях обычно говорят о новой странице истории человечества». Название открытого города стало известно лишь в 1968 г., когда археологи нашли фрагмент разбитой жертвенной статуи, посвященной богине Иштар. На статуе была надпись: «От Иббат Лина, сына Игриш Хепа, царя Эблы…» Так из тьмы веков, словно из глубин мирового океана, как некая протошумерская, сирийская Атлантида, появилась таинственная и полулегендарная Эбла, столица ранее неизвестной и могущественной империи. Именно так герой открытия П. Маттиэ и озаглавил свою книгу: «Эбла – новонайденная империя».

Найденный архив Эблы позволил по-новому взглянуть на историю древнего мира. Маттиэ писал: «Основная ценность архивов города состоит в том, что они дали нам возможность узнать о великом государстве III тысячелетия до н.э., его административном и социально-экономическом устройстве, религиозных верованиях. В более широком плане они открыли для нас совершенно новый, неизвестный мир – культуру, ставшую основой для последующих блестящих цивилизаций Сирии. Империя Эбла коренным образом изменяет наши представления о древней истории». Тут были найдены дипломатические договоры, летописи, донесения послов; государственные установления, военные реляции, царские указы, приговоры судов, описания обрядов и ритуалов, относящиеся к сельскому хозяйству тексты, списки географических названий, животных, рыб; важные литературные, исторические, юридические тексты, торговые отчеты, счета, списки отправленных товаров – в том числе в Палестину, Анатолию, в самые дальние города Месопотамии. Цари Эблы подписывали политические договоры и с Ашшуром – древней столицей Ассирии. В документах из Эблы упомянуты такие хорошо известные и поныне города Ближнего Востока, как Бейрут, Дамаск, Газа, а также библейские города Содом и Гоморра. Среди найденных учебных текстов (там существовала и школа писцов – скрибов) обнаружены и двуязычные шумеро-эблаитские словари. Этот архив (по своей полноте и разнообразию) содержащихся в нем сведений не имеет себе равных в древности. Как писал И. Гельб, все ранее найденные письменные источники тех лет составляют в общей сложности лишь около четверти богатств, обнаруженных в Эбле. Найденные документы помогли снять и плотную пелену библеистики с иных глаз. «Эта находка, – отмечает М. Дандамаев, – убедительно показала, что, несмотря на огромные достижения ассириологии в изучении древних цивилизаций, есть еще очень много (белых) пятен в наших знаниях. До обнаружения этого архива ученые даже не подозревали о существовании на территории современной Сирии между 2400—2250 гг. до н.э. великой державы, политическое и культурное влияние которой распространялось: на юге до Синайского полуострова, на западе – до Кипра, на севере – до Загроса». Все эти сведения, конечно же, изучаются и будут еще изучаться, а все кардинальные выводы будут сделаны последующими поколениями (если им хватит настойчивости и смелости).

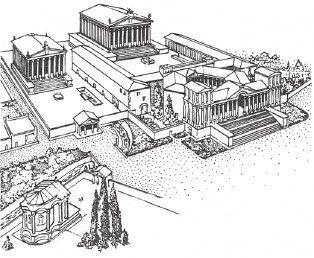

Храм Баальбек. Реконструкция

Но сейчас уже ясно: науке и политике придется пересмотреть свои взгляды в отношении культурной роли Сирийской цивилизации. Раньше считалось, что сирийская часть мира светит отраженным светом более зрелых и мудрых стран и культур. «Мы вдруг узнали, – пишет один из участников раскопок Эблы, Дж. Петтинато, – что в непосредственной близости от Эблы существовало множество мелких государств… Огромное число городов рисуют совершенно новую картину урбанизации Сирии и Палестины в третьем тысячелетии до новой эры». В глиняных табличках упоминается более пяти тысяч названий населенных пунктов, что в III тысячелетии до н.э. располагались на территории Северной Сирии. Это очень и очень высокий уровень заселенности для того времени. В самой Эбле, что возникла в IV тысячелетии до н.э., проживало, вероятно, около 260 тыс. человек. Основу экономики столицы составляли доходы от торговли с Египтом, Месопотамией, Ираном. Четыре с половиной тысячи лет назад в Эбле была введена и государственная монополия на торговлю благородными металлами, древесиной, текстильными и гончарными изделиями.

Большая галерея музея в Анкаре

Расцвет Эблы пришелся на период с 2400 по 2250 г. до н.э. Эбла окрепла, подчинив влиянию значительную территорию от побережья Средиземного моря до границ Аккадского царства. Подчеркнем то, что эблаиты подчиняли соседние племена не столько силой оружия или мощью войск, сколь привлекательностью своей экономики и высокой культуры. Силой оружия покорен лишь город Мари, тогда как в вассальной зависимости находилось еще до 500 городов. Интересно и то, что в школах учили одновременно на двух языках – эблаите и шумерском. Внешняя политика государства Эблы не ориентировалась слепо на одного «гегемона», но была направлена во все стороны. На царской печати Эблы фигурирует четырехсторонняя эмблема. Тут едва ли не впервые в мире создана система государственного контроля за качеством товара. Существовала там, отмечает Низовский, и «служба маркетинга», работники которой должны были информировать торговцев о том, где и кто нуждается в их товарах и как вообще обстоят дела со сбытом и предложением. Царя в Эбле избирали на семилетний срок, как президента Франции. Погибла Эбла, видимо, так же, как погибали многие цветущие страны. Жадность и алчность, зависть и воинственность других народов погубили ее. Эблу разрушали в истории трижды – в 2350 г. до н.э. царь Аккада Саргон I, в 2250 г. – Нарамсин (Нарам-суэн), внук Саргона Аккадского, провозгласивший себя «царем четырех сторон света». Когда в 2250 г. его войска вторглись в город Эблу, дворец местного владыки подвергся полнейшему разорению и был сожжен. В память о своем подвиге он воздвиг монумент и высек слова: «Нарам-суэн, могущественный завоеватель Эблы, которую раньше никому не удавалось покорить». Наконец, в 2000 г. до н.э. на Эблу напали вновь, на сей раз кочевые семитские, аморейские племена. И все же наследие древней Эблы не исчезло, сохранилось и продолжает жить в великом сирийском народе.

Сирия дала миру множество мастеров, писателей, мыслителей. Сегодня даже западные историки, великие снобы, вдруг заговорили о «поразительной цивилизации» в Сирии. Та уже в давние времена достигла высот значительных, ни в чем не уступая, а в ряде случаев где-то превосходя блистательную цивилизацию Египта, не говоря уже об Израиле. Как отмечает Р. Роджерс, во времена Тутмоса III «сирийцы стояли на более высокой ступени развития, чем даже удивительно одаренная раса египтян. Добыча, привезенная в Египет (оттуда) и состоявшая из кольчуг, позолоченных колесниц, отделанных серебром, свидетельствует о таком промышленном и художественном развитии, которое могло оказаться поучительным для Египта. Вместе со всем этим удивительным богатством прибыли пленники, которые стали работать в долине Нила, занимаясь ремеслами, привычными для них дома; и пока они работали, они обучали египтян». Сирию египтянам покорить так и не удалось. Фараон Тутмос IV пошел с ней на мировую и вынужден был разделить сферы влияния с митаннийским царем Артадамой I.