Крещение ацтеков в Мексике

Но еще более серьезная проблема встает перед Церковью, когда она превращается во влиятельную силу, в господина. С сильных мира сего ведь спрос особый. Не случайно в V в. императоров стали короновать в церкви, а между тронами императора и императрицы появится трон для Господа Бога. Церковь становилась как бы посредником между небом и землей. Конечно, тут уместно вспомнить известные строки из Евангелия, содержащие требование ублажать нищих и алчущих, противопоставляющих богатых и пресыщенных бедным (Лк. 6:20, 21, 24, 25), богача – Лазарю и т. д. Несомненно, требования социальной правды, восходящие еще к Ветхому Завету, к писаниям первых пророков, находили широкий отклик у бедных и порабощенных слоев населения. Речи эти обладали притягательной силой для толпы. Сегодня некоторые утверждают, что апостольский «коммунизм» представлял собой формы жизни, которая наблюдалась и встречалась в Израиле (в пророческих школах). Возможно, в том была объективная необходимость. В трудные времена такая общность имущества (кстати говоря, бывшая добровольной, а не принудительной) становилась как бы веянием времени.

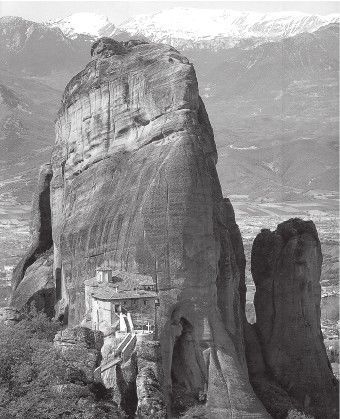

Уединенное убежище общины верующих

Когда апостол Петр упрекает «капиталиста» Ананию за то, что он утаил вырученную от продажи имения сумму, принес к ногам апостолов лишь часть и выдал ее за всю сумму, он тем самым действует в духе современной некоммунистической налоговой полиции. Надо признать революционность прихода христианства на нашу землю. И в этом смысле, думаю, прав Нефёдов, говоря: «Победа христианства означала окончательную победу революции. Церковь стала символом единения, братства и милосердия; она не только утешала, но и кормила бедных. Императоры передали церкви огромные средства, множество домов и обширные земли; на эти средства создавались больницы, странноприимные дома и раздавалось вспомоществование беднякам; любой нищий мог прийти в храм и получить тарелку супа или монетку на пропитание. Церковь взяла на себя роль системы социального обеспечения, и отныне государство обеспечивало каждому кусок хлеба. Теперь, когда государство приняло в свое лоно церковь, оно предстало перед людьми как община верующих, скрепленная узами любви и братства, а император – как глава этой общины и наместник бога на земле». В каком-то смысле то был шаг действительно революционный. Хотя всерьез говорить о единении, братстве и милосердии, как и об обеспечении каждого «куском хлеба», никто из знающих реалии современной истории не решится ни за что на свете.

В дальнейшем Церковь, став идеологическим гегемоном, неизбежно станет претендовать на духовное руководство миром и на авторитетную монополию. Но ведь для этого нужны не только вера или чудо, но и аргументы знаний. В Библии отражены внутренние опасения и сомнения создателей сего огромного компиляторского труда: «Ибо и Иудеи требуют чуда, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, для Еллинов безумие», – говорит Павел (1 Кор. 1: 22–23). Нужен был учебник или учебное пособие для начинающих христиан. Библия в том виде, в котором она тогда существовала, не могла выполнить удовлетворительно своей роли. Известный российский философ М. К. Петров отмечал, что даже и в таком виде текст христианства (который, надо полагать, предназначался на роль учебника входящих в жизнь поколений христиан) оказался в целом великоват. Он мог бы, конечно, транслироваться в интерьере подготовки кадров христиан-профессионалов, то есть «в тех же примерно формах, в каких мы сегодня транслируем первоисточники через аспирантуру, но он вряд ли годится для трансляции на уровне мирян». Тем более что хотя среди них было какое-то число талмудистов и начетчиков, от мирян никак не приходилось ожидать «одержимости текстом Библии». Однако поскольку Церковь одержала победу и стала уже государственной религией, она остро нуждалась в разного рода интеллектуальных инструментах управления всем «Божьим стадом». Поэтому нас нисколько не удивляет факт подмены Библии корпусом античных языческих работ, большим по объему, чем даже сама Библия. Поразительно иное: сам факт подмены Библии обнаружился только в XVII в. Так что христиан, подчеркивает русский ученый, более тысячи лет христианству обучали по языческому учебнику. Это равносильно тому, как если бы физикам дали распоряжение изучать физику «по учебнику китайской грамматики, а химии вовсе даже по Гомеру». Разумеется, тому были резоны. Резоны просты – у Церкви не было ничего мало-мальски стоящего (кроме веры), что они могли бы предложить уму.

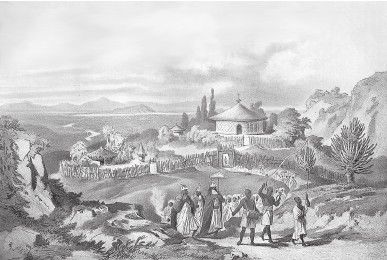

Процессия абиссинских христиан перед церковью Св. Михаила

Однако когда процессии паломников (сотни тысяч несчастных и обездоленных судьбой) устремлялись в святые места, они менее всего нуждались в аргументах познания. Поэтому и на вопрос Тертуллиана: «Что общего у Афин и Иерусалима, у Академии и Церкви?» ответ напрашивался сам собой – прежде всего, это слушатели, народ, паства. И привлекать ее, разноликую, надо было любыми способами. Сие прекрасно понял апостол Павел, говоря в Послании к коринфянам: «Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закон, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтоб приобресть чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». Как видим, Церковь стремилась обращать свой глас ко всем, но в первую очередь к тем, чья жизнь в силу тех или иных причин не удалась, складываясь сложно, тяжело или трагично. В основной массе это был темный и необразованный люд, или же люди наказанные или обиженные судьбой.

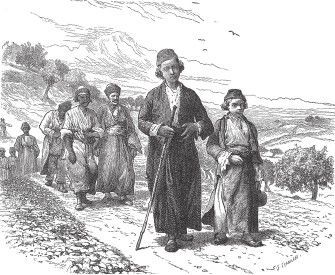

Паломники в святые места

Грамотный язычник и образованный грек (эллин) не желали принимать этой странной доктрины. Апостол Павел это признал: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием» (1 Кор. 2: 14). Если боги греков и римлян были зримы, являясь, говоря словами П. Флоренского, «священными призраками несказанной красоты», и их можно было созерцать, то, очевидно, христианству, которое оспаривало место под солнцем у язычников, дабы утвердиться в сердцах верующих, нужно было выстроить хотя бы равновеликий ряд образов. Греки прекрасны были уже тем, что их религия была доступна и открыта глазу и чувству. А вот среди древних евреев царили иные каноны: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в оде ниже земли» (Исх. 20: 4). Людям даны глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, ум, чтобы воспринять и понять. Как относилось к ним христианство? Признавая важность сенсорных ощущений мира, отцы христианства вначале заняли по отношению к ним негативную, осуждающую позицию. Так, когда апостол Иоанн в Эфесе «воскресил» проконсула Лигдамида и его жену, тот, став христианином, решил запечатлеть его облик, но Иоанн категорически воспротивился этому, сочтя сие грехом.

Д. Морелли. Искушение св. Антония

В дальнейшем мы убедимся, что тому были довольно веские причины. Римские цезари, подвластные им элиты и слуги погрязли в грехах чувственно-плотских наслаждений. Все большее число людей становилось рабами чреувогодия, скотских развлечений и т. д. Стало ясно, что работу органов чувств надо обязательно контролировать. Сам человек не всегда способен к этому, особенно если сильные мира сего подают ему своим поведением дурной пример. Христианство поставило задачу духовного совершенствования человека. Преподобный Фалассий (VI в.) требовал от христианина: «Отдай чувство в служение уму и не давай ему времени развлекать его». В ином месте он прямо подчеркивал приоритет духовной жизни перед плотской: «Да служат тебе чувства и вещи чувственные к духовному созерцанию, а не к удовлетворению похоти плотской». Другой известный подвижник IX в., Филофей Синайский, объясняя необходимость обуздания чувств людьми, писал: «Когда ум изнутри не обуздывает и не вяжет чувств, тогда глаза всюду разбегаются из любопытства, уши любят слушать суетное, обоняние изнеживается, уста становятся неудержимыми, и руки простираются осязать то, что не должно. За этим последуют вместо правды неправда, вместо мудрости – неразумие, вместо целомудрия – блудничество, вместо мужества – боязливость». Он же требует удерживать все чувства даже с помощью некоторого насилия, чтобы сделать «для ума легчайшими сердечный подвиг и брань». В самом деле, тут мы видим в действии закон сохранения и концентрации душевной и физической энергии. Если мы ограничиваем себя и свои плотские желания, больше останется места для работы ума и духа (в том числе и святого). Страстями нужно уметь управлять, чтобы колесо жизни не раздавило нас в своем стремительном движении, ибо «ничто так не поползновенно на грех, как эти органы, не управляемые разумом». Богослов Феодор Эдесский (IX в.) имел в виду прежде всего глаза и уши, однако сюда же необходимо добавить и иные важнейшие части нашего тела (язык, желудок и проч.). С этой целью церковь установила специальные упражнения по работе с каждым органом чувств. Каждое из них продолжалось по меньшей мере час и исполнялось по нескольку раз в день (на виновных накладывали эпитимью). С помощью системы упражнений и наказаний достигалось такое состояние верующих, при котором органы чувств «открывались для Бога и закрывались для греха» (Иоанн Постник). Впрочем, природа все же брала свое.