Он поясняет свою философию примерами из поведения первых христиан: «Хотя град Христов и был рассеян по странам и насчитывались столь многочисленные полчища народов против нечестивых преследователей, тем не менее они до настоящего времени не сражались ради временного спасения и воздерживались от сопротивления, дабы достигнуть вечного спасения. Их вязали, заключали в темницы, били, терзали, жгли, бичевали, рассекали на части, вспарывали им горло, и тем не менее они множились. Бороться же за спасение составляло для них не что иное, как пренебречь благополучием этой жизни ради вечного блаженства» («О Граде Божием»). Апологеты христианства обычно приводят в этом случае хрестоматийный пример с Фиванским легионом. Тот предпочел позволить императору Максимиану предать смерти весь легион, только бы не поклониться ложным богам. Они молвили: «Мы бросаем наши копья; твои спутники найдут безоружными наши руки, но сердца – вооруженными вселенской верой». Мартиролог их гласит: «Произошло беспорядочное избиение мечами покорившихся беспрекословно; сложив оружие, они даже не пытались ни своим множеством, ни угрозой оружием прекратить расправу, но помнили лишь то, что они исповедовали того, кто безропотно был отведен на смерть и, как агнец, даже не отверз уста свои; они также терпели избиение подобно стаду овец, на которых напали волки». Скажем совершенно откровенно: считаем недостойным человека такое раболепное поведение… Мир представлял и представляет собой поле для охоты, где «человек человеку волк» (Локк), и миролюбивым овцам тут не место (разве что лишь для того, чтобы отдать шкуру и мясо). Те же, кто призывает народ покорно терпеть злоупотребления властей, – в сто раз хуже Иуды: тот предал Христа, они предают миллионы и миллионы на поругание и гнет. Наша вера иная: на добро воздай добром, на зло – злом. Смерть за смерть и кровь за кровь. Бедный Иов – не наш герой!

Благоденствие, даруемое Господом бедному Иову за его стойкость в вере

Кстати говоря, символичным стало то, что со временем Церковь и ее художники вложат в руки апостола Павла меч. В западной живописи самый ранний пример изображения Павла в воинских одеждах и с оружием в руках имеется в каролингской Библии. На миниатюре, иллюстрирующей Деяния апостолов, Савл и сопровождающие его лица на пути в Дамаск изображены в античных воинских одеждах. В правой руке будущего апостола – меч… В другой сцене ослепленный иудей Савл повержен на землю, а меч лежит рядом. По мнению Г. Кесслера, представление об апостоле Павле в виде воина сложилось в Риме уже в первой половине VI века н. э. Христианство стало одерживать триумфальную победу, а потому его герои должны были быть изображены как воины-победители. Видимо, необходимостью подавать в массовом сознании образ героев-христиан в ином обличье (не как страдальцев или гонимых) можно объяснить и то, что в поэме диакона одной из римских церквей, по имени Arator («De actibus apostolorum», «О деяниях апостолов»), к слову сказать, написанной по образцу известной поэмы Вергилия, образ апостола Павла подается как некая параллель героическому Энею. Церковь хотела расширить обретаемую власть над миром: для этого надо было вооружить адептов христианства воинственным духом и мечом («Крестом и мечом!»). Это стало уже совершенно очевидно к IX веку н. э., когда в сочинении Иоанна Фульдского «Дополнения к Назону» прямо сопоставляются апостол Павел и Эней, прародитель Римской империи.

Г. Доре. Апостол Павел в синагоге

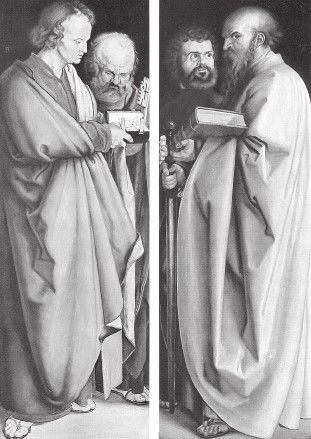

История Павла, представленная под видом римской эпики, должна была демонстрировать цели и задачи Римской католической веры – завоевать мир с помощью меча. Цели миссии Павла обозначены в его Послании к римлянам (3:29–30 и 11:13): «Вам говорю, язычникам. Как апостол язычников, я прославляю служение свое». В этом Послании апостола Павла отмечена роль меча как орудия устрашения и знака божьего слуги, который может карать виновных: «…начальник есть божий слуга тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он божий слуга, отмститель, в наказание делающему зло» (Рим. 13: 4). Еще более показательны следующие слова Павла: «Царство Божие не в слове, а в силе» (Рим. 14: 20). Заметим, что то было время активного насаждения христианства. Мы увидим, что верховные апостолы с мечом и ключом будут представлены в мозаичной композиции на внешнем фасаде базилики Сан Паоло, возведенной Константином, а также на иконе-таблетке Троице-Сергиева монастыря в России, где Павел изображен с мечом, Петр – с ключом (что нехарактерно для византийского искусства). Так же они показаны на картине Дюрера.

А. Дюрер. Четыре апостола (Иоанн, Петр, Марк, Павел)

К слову, ведь сами церковные отцы частенько забывали и о смирении, и о христианском долготерпении, когда речь заходила о дележе власти, земли или имущества… О том, что собой представляло римское христианство уже в первые века своего господства пишет П. Гнедич в своей прекрасной книге «История искусств». «В Западной Европе христианство долго имело характер чисто греческий. Даже богослужение и книги богословского содержания были писаны на греческом языке. Латинская церковь клонилась инстинктивно к монархии; сначала представители ее вели скромную жизнь, не желали присвоивать себе никакой особенной власти. Иаков, брат Господень, был, по преданию, первым епископом Рима, и преемники его, принявшие от него благодать, не выказывали стремления ко всемирному господству; но впоследствии религиозные споры, различные толкования догматов породили несогласие между главою Рима и восточными церквами. Св. Киприан на карфагенском соборе говорил: «Мы не должны поставлять себе епископов над епископами, стремиться к деспотической власти: каждый епископ должен поступать, как он знает, как ему кажется лучше; ни он судить, ни его судить никто не может; над нами один судья – Иисус Христос». Однако благие начинания греческого христианства не могли выжить в условиях римской культуры господства, которая воспитывалась в папстве веками. Рим есть Рим. К тому же огромные богатства Римской империи разжигали аппетит даже у «слуг небесных»». И Гнедич продолжает: «Политическое положение и громадное скопление богатств в Риме невольно выдвинуло его представителей на первый план. Римский епископ решался не присутствовать на вселенских соборах, а посылать за себя младших чинов, что было несравненно выгоднее. Епископство Рима, в силу огромных богатств местной церкви, сделалось заманчивым, и избрание на епископский престол вызывало (в их среде. – Авт.) ожесточенные раздоры. При избрании Дамаса в базилике Цетиньи было убито 130 человек, так как соискатели призвали к себе на помощь толпу гладиаторов и всякой сволочи, а правительство принуждено было употребить для водворения порядка вооруженную силу».

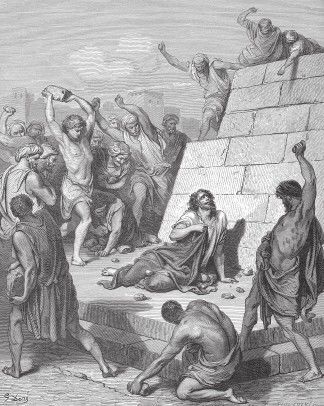

Г. Доре. Первомученик Стефан

Так возникла трагическая дилемма, которую Церкви, увы, так и не удалось с тех пор преодолеть. Христовы заповеди осуждали богатство, они требовали равноправия, взывали к милосердию, говорили «не укради», «не убий». Власть же (по своей внутренней сущности) выступала и выступает совершенно с противоположных позиций. Гонения на христиан власть предпринимала не из идейных, а из прагматических, экономических, политических или финансовых соображений. Коммунистические наклонности первых христиан напугали еврейских старшин и торговцев. Так, когда фанатичная толпа евреев побивала каменьями дьякона Стефана, делалось это потому, что он своими речами подрывал установленный порядок и иерархию общества. Подобная же история произошла и с апостолом Павлом. Во время проповеди в Эфесе он настолько увлек толпу, что та почти склонилась к тому, чтобы начать поклоняться новому богу – Христу. Но тут против его крамольных речей восстали промышленники и мастера, в особенности серебряных дел мастера (состоятельные люди), изготавливавшие из серебра модели старых храмов и богинь, и фактически жившие за счет поклонения местной богине. Новый бог отнимал у них хлеб насущный. Естественно, они собрались в большую толпу и в течение двух часов кричали, как могущественна и велика богиня Диана Эфесская. И подобных случаев в истории можно обнаружить бесчисленное множество. Спор чаще всего идет не за веру, но за материальные стороны ее воплощения и отправления (прямо скажем, весьма выгодные). С признанием христианства, как отмечает Я. Буркхард, церковь получила в свои руки огромные средства благодаря разнообразным пожертвованиям, не говоря уже о дарах государства. Глаголят о Боге, а думают о злате! И в каком-то смысле был совершенно прав П. Гольбах, говоря о богословских «добродетелях»: «Они называются так потому, что необходимы богословам и имеют в виду интересы духовенства. Богословских добродетелей три: вера, надежда и любовь. Вера отдает во власть духовенству народы, надежда развлекает их неисполнимыми обещаниями, а любовь заставляет их заботиться о духовенстве и давать ему жить на всем готовом». Так произошла полная и трагическая трансформация ядра идеалистических упований и установлений древних христиан.