Исключительно велика в деле объединения Руси роль Ивана Калиты (1288–1340). Великий князь московский (с 1325 г.), великий князь владимирский (с 1328 г.) был вторым сыном князя Даниила Александровича. Оказав помощь Орде в подавлении восстания в Твери (1327), он получил от хана Узбека ярлык на часть территории (Кострома) Владимирского великого княжества и право княжить в Новгороде. В 1332 г. под власть Калиты перешла основная часть территории великого княжества (Владимир, Бо-голюбово, Ярополь, Переславль-Залес-ский, Нижний Новгород, Городец-Ради-лов), а также и великокняжеские владения в Вологде, Торжке, Волоке Дамском. Временно князь возглавлял Белозерское, Угличское и Галицкое княжества. Он значительно пополнил казну (отсюда прозвище Калита – кошель, сумка, мешок), добился с помощью Узбека устранения соперников, в том числе великого князя тверского Александра Михайловича. Однако Орда не вполне ему доверяла, препятствуя закреплению за ним ряда территорий (Белозерское княжество, Нижний Новгород и др.). Усилению влияния Калиты на русских землях способствовал приход в Москву из Владимира митрополита Петра (1325). О заинтересованности князя в поддержке его церковью говорят вклады Ивана Калиты, предусмотренные в завещаниях, в центры всех русских епархий (1336 и 1339 гг.). Калита построил, к примеру, дубовый Кремль (1339–1340), каменные Успенский и Архангельский соборы, ряд других церквей в Москве. Приобретая в собственность села вне Московского княжества, распространяя власть (хотя и без права передачи сыновьям) на другие русские княжества, он создавал экономические и юридические предпосылки для территориального роста Московского великого княжества, его последующего первенствующего положения среди других крупнейших русских княжеств.

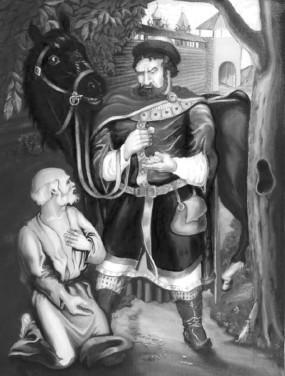

Иван Калита (1288–1340)

Между Новгородом, Москвой, Тверью издавна шел горячий спор за первенство. В итоге на Руси было несколько великих князей: один в Москве, другой – в Новгороде, третий – в Твери. Когда князья стали завещать свои княжества тем, кому хотели, считая оные своею собственностью, распри достигли особой остроты. Причем далеко не всегда Москва была правой стороной в споре. Скажем, в начале XIV в. законным претендентом на Великое княжество Владимирское был князь Михаил Тверской, но это не понравилось Юрию Московскому, проводившему агрессивную политику. По словам историка, «к несчастью, в бедственное время для Отечества и самое неоспоримое право можно было предвосхитить силою, если не собственною, то татарскою, и опыт показал, что не всегда можно надеяться на правосудие ханов, которые часто пренебрегали правами законных наследников, отдавая первенство тому, кому захотят, по своему произволу». И князь Юрий Московский едет в Орду за ярлыком, не имея на то никакого юридического или морального права, фактически на торгово-закупочный «аукцион», надеясь договориться с ханом и получить желанную собственность из рук татар в обход закона и, вероятно, за мзду! Напрасно митрополит Владимирский и другие уговаривали его не ходить в Орду и не сеять смуту. Москвич, обуреваемый жадностью, упорно желал «воссесть на царство». В Орде же произошло то, что и следовало ожидать. Татары устроили торг, говоря: «Если ты дашь выходу (т. е. дани) больше князя Михаила Тверского, то мы дадим тебе великое княжение». Понятно, спор князей вел лишь к усугублению экономических тягот народа.

К. Сафиуллин. В Орду за ярлыком

Переговоры

С другой стороны, надо было копить силы и деньги для цели освобождения, не проливать попусту кровь русскую! Восстали тверичи в одиночку – и «всю землю положиша пусту». Москва предпочитала влиять на Орду «смиренной мудростью», а точнее, деньгами и взятками. Там привыкли, что приезд московского князя означал «многое злато и серебро» – как у хана, так у мурз и ханш. С 1325 г. князь Московский добился от Орды права сбора монгольской дани на Руси. В награду за это Калита получил от Орды великокняжеский стол (1328), с тех пор закрепившийся за Москвою. Никто чаще Калиты и не ездил на поклон в ставку хана. Заметим, получение такого права было делом весьма выгодным для того, кто им владел. Имея возможность задерживать ордынские доходы, великие князья часто не возвращали их другим князьям, поэтому у них всегда были деньги как для покупки земель и сел, так и для найма дружин, а то даже и «отвращения ордынского гнева». Великие князья порой пускали деньги в рост, давая взаймы другим князьям. Бывало, что деньги шли и на выкуп пленников у той же Орды, как случилось в 1371 г., когда великий князь Дмитрий выкупил у Орды за 10 000 рублей князя Ивана Михайловича Тверского. Плоды московской политики налицо: резиденция митрополита при Калите перенесена из Владимира в Москву. Известно, что еще старая традиция связывала у русских представления о «царствующем городе» с тем местом, где жили государь и митрополит. С тех пор в глазах народа за Москвою закрепился образ «думающей столицы», «объединительного и духовного центра». Важнее всего социополити-ческий и экономический результат, который в целом был позитивен: «…бысть оттоле тишина велика по всей Русской земле на сорок лет и престаша татарове воевати землю Русскую». Так медленно копила силы и крепла Русь.

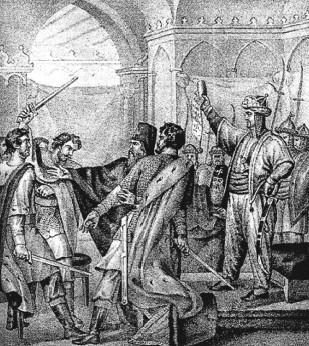

Б. Чориков. Распря русских князей в Золотой Орде за ярлык на княжение

Конечно, можно относиться по-разному к позиции примирения Москвы с Ордой, так как гораздо выигрышнее и понятнее выглядит позиция воина, смело идущего на битву с врагом, но ведь надо учитывать и конечный результат этих действий. Важно достичь высшей цели – свободы и независимости Родины. Потому всем известное «примиренчество» Калиты по отношению к Орде имело оправдание. Карамзин называет Калиту – «хитрый», говорит о результатах его политики: «Сделалось чудо. Городок, едва известный до XIV века, возвысил главу и спас отечество». Его часто называли князем-скопидомом, «денежным мешком» и лицемером. Однако если отбросить все эти нелестные характеристики, то мы увидим, что именно при нем идет интенсивное собирание русских земель («Собиратель земли Русской»). Да, порой приходилось действовать не столько силой и умом, сколь хитростью. Отваги и смелости русским не занимать, а вот ума и дипломатии, хитрости и ловкости в делах политических явно не хватало. Историк Н.С. Борисов пишет: «Князь Иван мог быть удовлетворен таким исходом событий: жизнь еще раз подтвердила правильность его стремления к мирным отношениям с татарами». Конечно, великий князь Калита – отнюдь не идеальный правитель. Он принял участие в походе татаромонголов на Тверь в 1327 г. («С ними же Иван Московский грядеше и вож (т. е. проводник. – Ред.) им на грады тверскыа бываше».)

А. Клименко. Сеча

Хотя это и было подлинное восстание народа против ордынской власти, но в ходе восстания тверичи убили монгольского «посла» Чолхана. Монголы в таких случаях, как правило, мстили – вплоть до полного истребления виновных. Многие в Москве да и по всей Руси разделяли чувства жителей Твери, а потому приказ хана Ивану Калите встать во главе русской части рати, что шла на Тверь, был для него поистине мукой смертною. Но выхода не было. Орда в ту пору была на вершине могущества, одолеть ее не могли и такие крепкие страны, как Польша, Венгрия, Литва. Идея «крестового похода» против татар была утопичной, ставка на Запад нереальна. Приходилось ждать до поры до времени. Хан Узбек велел невиновного рязанского князя Василия казнить в отместку за смерть посла Чолхана и «рыкаше, аки лев, на тверских князей, хотя всех перебита, и прочее всю землю Русскую пленити». Расправы Орды с русскими князьями не были единичными. Так, ранее князя Михаила Тверского требовали в Орду, на суд к Узбеку, что означало идти на верную смерть. Князь не спешил, послал сына Константина как залог верности. Спрашивал совета и у бояр. Те отвечали: «Один твой сын уже в Орде, если хочешь, пошли и другого, но не езди сам». В 1318 г. Михаил Ярославич все же выехал из Твери в Орду, приняв благословение от епископа Варсонофия. Ханский посол Ахмыла, встреченный во Владимире, предупредил, что он оболган Кавгадыем. Дети говорили ему: «Не езди, дорогой отец наш, в Орду, но пошли одного из нас, потому что ты оклеветан перед царем; подожди, пока утихнет гнев царский». Михаил Ярославич отвечал: «Вы видите, что не требует царь вас. и только моей головы хочет. Если же я не пойду и уклонюсь, мое родное княжество будет пленено, много христиан избито, а мне после этого все же придется умереть. Лучше же мне ныне положить душу свою за многие души!» Михаила Яро-славича безосновательно обвиняли в том, что он не платил хану дани, воевал против посла и отравил его сестру. Князь был признан виновным и в конце концов убит.