Подворье удельного князя

Так же оценивал возможности Киевской Руси в деле объединения державы славян и Г. Вернадский. В «Древней Руси» он писал: «С политической, как и со стратегической точки зрения, Тмутаракань в десятом веке была столь же важна, как и Киев. Поход Владимира на Крым в 989 г. в какой-то мере был мотивирован его стремлением обеспечить себе владение Тмутараканью, старой столицей первого Русского каганата. Характерно то, что после крымской кампании Владимир присвоил себе титул кагана, который сохранил за собой и его сын Ярослав. Таким образом, правители Киева стали политическими преемниками русских каганов Тмутаракани. Использование титула кагана первыми киевскими князьями ясно демонстрирует широту их политических интересов, а также их мечты о создании империи. Новые набеги тюркских кочевников, сначала печенегов, а затем кума-нов (половцев), отрезали Киев от Приазовья и сделали невозможным осуществление плана создания империи. Положение города как потенциальной столицы империи, таким образом, было подорвано. В свое время утрата Киевом связи с Приазовьем и Северным Кавказом стала одной из главных, хотя и не прямой, причин последующего упадка и окончательного крушения Киевского каганата». Справедливость этой оценки подтверждается уже и 800 лет спустя, уже на новом историческом витке Руси-России. Нынешняя «Киевская Русь» оказывается неспособной, не столько в силу ее «самостийности», сколь в силу непредсказуемости поступков ее вождей, служить надежным и серьезным хозяйственно-политическим субъектом и партнером кого бы то ни было в мире, будь то Европа, Россия или Азия. Как писали о малорусах иностранцы, сей тип «более подвижен. но менее деятелен (более слабая воля)». Тогда как великорус «более деятелен, практичен, способен к существованию» (Leroy Beaulieu).

Золотые Ворота – один из древнейших памятников Киева

Печальной оказалась судьба Киева. В 1246 г. итальянец Карпини, направляясь к Киеву, по пути встречает огромное количество костей и черепов, разбросанных по полям тут и там. В самом Киеве, прежде столь обширном и многолюдном городе, едва насчитывалось около 200 домов, а их обитатели «терпели страшное угнетение».

Ю. Лазарев. Послы русов

К концу XIII в., т. е. к моменту усиления московских князей, как отмечают источники, уже почти «весь Киев разбежался». Это означало, что на службу уже к другим князьям из Киевской земли шли и шли люди. Современник, объясняя причины полнейшего запустения Киева, пишет: «Замечу, что оттуда бежали не только бояре, но и князья, митрополиты, настоятели монастырей и др. Причем бежали не потому, что их жизни грозила опасность или их кто заставлял отречься от веры православной. Бежали они из разоренных мест на более хлебные или, как сейчас говорится, «за длинным рублем». Москва с охотой принимала беглецов и создавала им гораздо лучшие условия по сравнению с другими княжествами Северо-Западной Руси». Туда, туда, в будущую великую Московию перетекали люди, умы и капиталы. Киев в результате междоусобиц, нашествий монголов все более напоминал полупустыню, по которой бродили толпы степняков и немногочисленные жители, те, кто еще не успел уехать в более крепкие и сильные государства и земли. И винить Киеву в этом некого, кроме себя, ибо пренебрег он миссией, что открылась перед ним, миссией собирателя Русской земли. Русь нуждалась в земле более здоровой и надежной, в той, что ближе к центру будущей России, и, конечно, в иной идее. Обратимся к другому экономическому и политическому центру, который вызывал глубокое восхищение у мыслителей и поэтов романтическо-либерального типа в России, – то есть к великому граду Новгороду.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД И ПСКОВ: ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ РУСИ

На заре русской истории Новгород являл собой столицу громадной разноплеменной федерации Северо-Запада с преобладанием в ней «славянского элемента». В IX веке на территории будущей Руси существовали два племенных объединения – с центрами в Новгороде и в Киеве. В 883 г. Олег перенес центр княжения в Киев, образовав «союз союзов» всех восточнославянских племен. При Ярославе возобновило деятельность Новгородское государственное вече, где аристократия – потомки родоплеменных вождей – получила особые судебные права и налоговые льготы, создана древнейшая редакция «Русской Правды». Важнейший этап в формировании республиканских традиций – начало самоуправления. Первые новгородские вольности связывают с фактом пожалования Ярославом Мудрым «многих льгот и изъятий из общего правила» во время посещения им Новгорода в 1036 г. Когда после смерти Владимира Мономаха (1125 г.) возник спор князей за киевский стол, Новгород перестал послушно принимать князей от Киева. Призываемые Новгородом князья клялись на грамотах соблюдать новгородские вольности и подчиняться волеизъявлению народа. Вече были одним из важнейших элементов социально-политической структуры. Племенные веча – народные собрания – возникают в глубокой древности. О них писал и византийский писатель-историк Прокопий Кесарийский (VI в.), говоря об антах и склавенах. «Изучение древнейших документов о вече свидетельствует о том, что в нем участвовало все население, включая знать. Народное собрание действовало непрерывно на протяжении IX–XI столетий, но со временем, по мере распада родоплеменных связей оно активизировалось». Рассмотрим подробнее реалии новгородской жизни и быта.

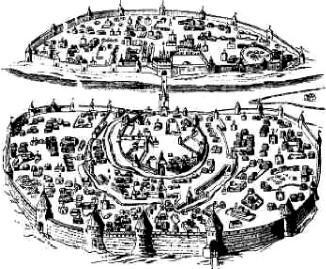

План Древнего Новгорода

Укрепление феодального землевладения среди местной знати, практическое отсутствие княжеских земель, наличие у церкви крупных феодальных вотчин, превращение Новгорода в центр торговли с Западной Европой делали Новгородскую землю сильной и экономически независимой от Киева. Усвоив обычай избирать князя, новгородцы начали избирать себе и владыку, хотя до XII в. киевский митрополит присылал архиепископа по своему усмотрению. Наконец, взамен прежних, присланных из Киева княжеских посадников и тысяцких стали выбирать своих и, таким образом, окружили князя своими чиновниками, требуя, чтобы он управлял в Новгороде только с «новгородскими мужами», а не с его княжескою дружиною.

На побережье Финского залива и р. Нева исстари проживали славянские племена

Великий Новгород – один из древнейших центров Руси, центр древнейшего княжества – Славии. Как гласила молва, поначалу где-то в истоках Волхова на островном холме древними славянами построен был укрепленный городок, а возле него – великий Словенск. Вокруг него и возник град Новгород. Сюда некогда и пришли варяги, внеся «правительственное начало» на Руси. Археология указывает, что Новгород был основан славянами, возможно, варягом-русином Рюриком: «И при-шед к Ильмерю (Ильменю озеру) и сруби город над Волховом, и прозваша и Новгород и седе ту княжа». Рюрик – варяжский вождь из племени русь (возможно, внук Гостомысла, завещавшего в 844 г. город Ладогу сыну дочери Умилы), он стал родоначальником первой династии государей Руси (Рюриковичи). Такова одна из версий призвания Рюриковичей. Редактор Повести временных лет далее замечает: «Первые населенци в Новегороде словене». Новгородцы, приглашая в 862 г. на княжение Рюрика, шли на это не из-за преклонения перед чужим административным искусством, а исходя, скорее, из родственных связей. Новгородскими князьями были дед и прадед Рюрика по матери – Гостомысл и Бури-вой. Перед смертью Гостомысл завещал новгородским жителям пригласить для защиты от шведов Рюрика (тот прежде правил в Хедебю, Дания; Рюрик означает «Сокол»). К моменту его призвания он был соседом славян-ободритов, оказывая им помощь в защите от набегов викингов. Новгород переживал смутный период внутреннего противостояния, раздоров, находился на грани гражданской войны. 8 сентября 862 г. конунг Рюрик прибыл в Новгород на 160 кораблях и установил там свое владычество как князь Новгородский. Рюрик проявил себя как воин и правитель. Игумен Сильвестр при создании Повести временных лет (1116 г.), взяв за основу «Сказание о призвании варягов», писал так: «От тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы эти, то есть люди-новгородцы – от народа варяжского, ибо прежде были словенами». С тех пор ведется отсчет «исторических времен». Что же до мифических князей Словена и Руса, правивших якобы задолго до призвания варягов, выведенных в повести «О начале Руския земли и создании Новгорода» (XVII в.), то это, видимо, не более чем красивая легенда. Но задача историка – найти в легенде, мифе, былине зерно истины, ибо бережное отношение к летописям «подарило человечеству Трою, Кнос и Фест, Микены и древнюю китайскую культуру» (В.В. Мавродин).