Однако к XV–XVI вв. ситуация заметно меняется. М.Н. Тихомиров пишет: «Краткий очерк тех путей, которые вели к Москве, показывает нам, что Москва XIV–XV вв. принадлежала к числу крупнейших торговых центров Восточной Европы. Благодаря центральному положению она выделялась среди других русских городов, имела несомненные преимущества и перед Тверью, и перед Рязанью, и перед Нижним Новгородом, и перед Смоленском. По отношению ко всем ним Москва занимала центральное место и одинаково была связана как с верхним течением Волги, так и с Окой, имея своими выдвинутыми вперед аванпостами Дмитров и Коломну. Можно сказать без ошибки и без преувеличения, что ни в каком другом средневековом русском городе мы не найдем такого пестрого смешения народов, как в Москве, потому что в ней сталкивались самые разнородные элементы: немецкие и литовские гости с Запада, татарские, среднеазиатские и армянские купцы с Востока, итальянцы и греки с юга. В главе об иностранцах мы увидим, как этот пестрый элемент уживался в нашем городе, придавая ему своеобразный международный характер в те столетия, когда Москва изображается порой только небольшим городом, о котором толком ничего не говорится даже в специальных исторических трудах». Москва неудержимо влекла к себе все народы.

Историк М.Н. Тихомиров

В XVI в. Иовий в сочинении «Книга о Московитском посольстве» описывал Москву: «Это самый славный изо всех городов Московии как по своему положению, которое считается срединным в стране, так и вследствие замечательно удобного расположения рек, обилия жилища и громкой известности своей весьма укрепленной крепости. У самой главной части города впадает в реку Москву речка Неглинная, которая приводит в движение зерновые мельницы. При впадении эта речка образует полуостров, на краю которого воздвигнута искусством итальянских зодчих удивительно красивая крепость с башнями-стрельницами. В прилежащих к городу полях водится невероятное количество диких коз и зайцев, но на них никому нельзя охотиться ни с сетями, ни с собаками, и на это удовольствие государь соизволяет разрешение только самым приближенным к нему лицам или иноземным послам. Почти три части города омываются реками, остальная же часть окружена очень широким рвом, обильно наполненным водою, проведенною из тех же самых рек. И с противоположной стороны город защищен другою рекой, которая называется Яузой: она также вливается в Москву немного ниже города». Итак, еще раз отметим: природные условия существования тут были не очень благоприятными, а труд людей был весьма тяжким. Ключевский писал: «В Европе нет народа, менее избалованного и притязательного, приученного меньше ждать от природы и судьбы и более выносливого». Человек, который обитал тут, был стоек, как никто другой, он готов был сражаться, топором или вилами, с кем угодно – с зарослями густого леса, с пнями, с медведями, с врагом. Он и при неудачах и поражениях не сгибался и не сдавался, а при успехах и победах был внешне спокоен, скромен, непривередлив, по-житейски мудр. Это удивительно жизнестойкий тип. И мы решительно не согласимся с В.О. Ключевским в отношении данной выше характеристики: «Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великорос; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии». Безусловно, отдельные проявления этих черт у нас можно встретить и поныне («русская лень»). Но справедливо ли выносить такой вердикт в отношении всей деятельности народа?! Ведь народ этот покрыл весь континет дивными городами и храмами, раздвинул границы от моря и до моря, от океана до океана. Народ, сумевший победить в страшных битвах самые организованные, умелые, трудолюбивые и храбрые народы Европы и Азии, народ высокой культуры, большого таланта – и это «народ наскока», игрок, действующий «на удачу», «на авось». Подобное представление о русских далеко от действительности! Жертвой заблуждения, кстати сказать, стали многие европейские «сверхчеловеки» и наши отечественные «оракулы». Историк прав, говоря, что «великоросс лучше великорусского общества», которое часто является таковым разве что по названию. Сегодня надо уже «с колыбели» воспитывать поколение великороса.

Возвышение Москвы

Смысл историософских сочинений не в том, чтобы дать читателю новую фактологию. Главная задача заключается в ином: осмыслить глубинную суть давних или современных исторических явлений, установить меж ними причинную взаимосвязь, вскрыть скрытые пружины явлений и событий, найти ответы на некоторые вечные вопросы. Историософия – прежде всего политическая наука, она во многом определяет судьбы мира и народов. У В.О. Ключевского среди его афоризмов и мыслей встречаем следующее определение: «Политика должна быть не более и не менее как прикладной историей. Теперь она не более как отрицание истории и не менее как ее искажение». Эта современно звучащая фраза применима по отношению ко всем исследованиям. Прошлое нами не только плохо изучено, но и, что гораздо опаснее, совсем не осмыслено, т. е. не понято должным образом в свете событий недавнего и нынешнего времени. А ведь многое из прошлого актуально. Внимательный наблюдатель, включая и государственных мужей, мог бы найти в прошлом ключи и методы, позволяющие решать и самые современные проблемы. К такой истории отнесем историю былых сражений и взаимоотношений русских с монголотатарами.

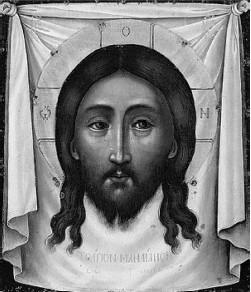

Спас Нерукотворный

Иногда кажется, что это воля Господня сокрушает одного за другим соперников Москвы за владение Русью – Киев, Новгород, Тверь, орден, Орда, Польша, Литва и т. п. Может, возвышение Москвы и в самом деле было «нерукотворным делом»?! То география, то хитрость и коварство московских князей, то всесильные татары, а то и просто воля Божья взяла да и вознесла Москву из небытия на вершину невиданного тогда могущества. При подобных умозаключениях (что, вообще говоря, довольно странно для умных и уж тем более ученых людей) совершенно в стороне оказывается среднерусский народ, который не только создал могучее государство, но и смог оное защитить, когда Русь испытала «внезапный натиск роковой». Иные мнения хотя частично и верны, но они не раскрывают того, что многие назвали «чудом». Истинный виновник «чуда» – русский народ, который после уроков половцев, татаромонгол, поляков, литовцев, немцев, шведов не сразу, но все же усвоил одну исключительно важную истину – выжить и победить можно лишь сообща, сражаясь в едином строю, стойко защищая вместе общую родную землю.

РУСЬ И МОНГОЛО-ТАТАРЫ В БИТВЕ ЗА ЕВРАЗИЮ

ВЕЛИКИЕ ВОИТЕЛИ ЭПОХИ – ЧИНГИСХАН, БАТЫЙ, ТАМЕРЛАН, ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Каким образом Москве, не унаследовавшей ни киевского величия, мощи и исторических традиций, ни купеческого новгородского богатства, ни галицкой культуры и близости к Европе, удалось (в окружении столь грозных врагов) в тех сложнейших условиях выжить, подняться и окрепнуть, а затем и развернуться во всю мощь? Ведь по словам Л. Гумилева: «Россия начинала не с нуля, а с отрицательных величин выродившейся циви-лизации»(?!). Подобная оценка ошибочна. Другое дело, что Русь находилась в мучительных сомнениях и поисках, она оказалась в некоей изоляции. Унаследовав культуру и веру от Византии, она не разделяла ряда установок византийской цивилизации. Евразийские малые этносы были русским близки. Ландшафт, способ хозяйствования, демонология (ибо в тонкостях христианской догматики мало кто разбирался) роднили население единого лесостепного региона с ними. Но победа соседнего мусульманского суперэтноса, овладевшего в 1312 г. Поволжьем и Причерноморьем, вызвала многовековую войну. Чтобы не погибнуть, Русь вынуждена была стать военным лагерем, причем былой симбиоз с татарами превратился в военный союз с Ордой, который продержался более полувека – от Узбека до Мамая.