Оценивая события 750-летней давности, нельзя не видеть исключительной сложности положения. Мы были «в кольце фронтов». Надо понимать, чем обернется то или иное решение для России. Согласимся с историком Г. Артамоновым: «Любая же эмоциальная реакция на установление татарского господства, зовущая на борьбу, оборачивалась карательными экспедициями, сметавшими на своем пути и очаги сопротивления, и ни в чем не повинное население. Главным условием возрождения страны явился мир, возможность восстановления, постепенного собирания сил для решающей схватки. Похоже, что в середине XIII века на государственном уровне это понимали только два человека – князь Александр Невский и митрополит Кирилл.

Александр Невский

Именно поэтому в том же 1252 г. Александра, получившего ярлык на великое княжение Владимирское, встречал у золотых ворот с крестами и хоругвями сам митрополит с духовенством и горожанами». Выскажем гипотезу: с Александра началось полуосознанное евразийское ориентирование Руси. Князь сей – «первый евразиец». Хотя до осознания глубинных корней и связей с великой Азией нашей правящей верхушки было еще далеко. Пройдет не один век. Вклад Новгорода, Пскова и Киева в общерусское дело значителен и весом, города помогали колонизации, развитию культуры и торговли, но, увы, не защите всех русских земель. Новгород, Псков пытались сохранить независимость, но за счет остальной Руси. И еще в XVII в., при царе Алексее Михайловиче, псковичи не пускали к себе войск Москвы (1650 г.) и даже реквизировали хлебно-денежные обозы Московии, проходившие к шведам. Окончательное падение Новгородской республики свяжут с воцарением митрополита Никона (1649); тот жестокими мерами подавил новгородскую вольницу и анархию, миссия единого центра окончательно легла на плечи Москвы.

ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ РУСЬ И МОСКВА – СЕРДЦЕ РОССИИ

Москва, словно отважный герой, врывается на сцену в последний миг, когда все уже, казалось, погибло – и святую Русь вот-вот раздерут на части жестокие и безжалостные хищники. «Москва. как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!» Эта фраза А.С. Пушкина из «Евгения Онегина», пожалуй, как нельзя лучше отражает наше отношение к столице. Но прежде чем говорить о роли Москвы, давайте взглянем на состояние общерусских земель. А было оно незавидным. Близкие по крови, языку, духу и вере люди оказывались в положении злейших врагов. Гибель и разруху несли свои же, которые порой действовали с большей жестокостью, свирепостью, бессердечием, чем половцы, печенеги, татаромонголы, немцы, поляки, венгры, литовцы. Похоже, тот период междоусобиц и породил в умах представление о наших людях как о прирожденных «антигосударственниках». Вдобавок ко всему и церковь объявляли виновной в грехах, давая ей нелестную характеристику («явление безгосударственного духа»). Отсюда, мол, враждебность и слепая наша покорность «в делах государственных», хотя именно для Руси характерен удивительно цельный симбиоз государственной власти и церкви. Немало их, служителей церкви, верой и правдой служили Господу нашему и Отечеству. В произведениях и проповедях они отстаивали интересы великокняжеской, а затем и царской власти и тем самым как бы возвышали государство над церковью, ставя его на первое место. Все русские мыслители не отделяли государства от церкви и церкви от государства, не разделяли их функций, как это делали визан-тийско-западноевропейские идеологи, отводя государству светские дела, а церкви – религиозные. В этом как сила, так и слабость Русской церкви, ибо при сильном и умном государе ее мощь и энергия стократ возрастают, а при слабом, ничтожном царе или князе ее роль становится просто незавидной.

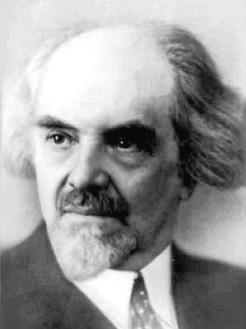

Н.А. Бердяев

Однако, неужто в самом деле мы лишь того и желали, чтобы уничтожить государство или обойтись без его участия?! Неужто русский народ покорен и пассивен?! Скажем, философ Н. Бердяев заявлял: «Россия – земля покорная, женственная. Пассивная, рецептивная женственность в отношении к государственной власти – так характерна для русского народа и для русской истории. Нет пределов смиренному терпению многострадального русского народа». История многократно опровергала такого рода ошибочные идеи, и прежде всего в отношении нашего великого народа. Это русский-то народ «не хочет быть мужественным строителем»?! Да нет ничего, что отстояло бы дальше от сей «истины». Русские – народ-строитель, каких еще свет не видывал! Терпение же нашего великого народа может показаться действительно бесконечным, но горе тем, кто им злоупотребит. Бердяев вновь вернется к идее, упорно повторяя: «Русский народ не может создать серединного гуманистического царства, он не хочет правового государства в европейском смысле слова. Это – аполитический народ по строению своего духа, он устремлен к концу истории, к осуществлению Царства Божьего. Он хочет или Царства Божьего, братства во Христе, или товарищества в антихристе, царства князя мира сего». Дело в ином: Христос может стать орудием гнева народа.

М.В. Довнар-Запольский

А может быть, то и другое?! Ведь именно русский народ и создал «срединное царство», хотя вопросы гуманизма и правовой культуры не могли реализоваться в тех условиях в полной мере. Это было бы столь же странно, как и чтение морали стае хищников. Надо учесть, что географическое положение Москвы и Вла-димиро-Суздальской Руси было куда менее благоприятным, чем, скажем, того же

Киева или Новгорода: не случайно именно эти города стали первыми столицами Древней Руси, а вовсе не Москва, Ростов, Владимир, Тверь и Суздаль. На преимущество положения Киева, стоявшего на полноводном Днепре, или Новгорода, лежащего на Волхове, в сравнении с Москвой, не имевшей столь явно выраженных благословенных условий для торговли и существования, обратил внимание историк М.В. Довнар-Запольский. Последователь С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, читая лекции в университете св. Владимира и Киевском коммерческом институте (1911–1914), он подчеркивал, что главную роль в истории народов играет географический фактор, и делал особые акценты на геосоциологических моментах. Говоря о сходствах и различиях между Россией и Западной Европой, он особо отметил (для тех, кто привык всегда и во всем следовать в фарватере Европы, это может стать своего рода откровением): «Несколько раз приходилось подчеркивать, – писал М.В. Довнар-Заполь-ский, – отличие экономического состояния Древней Руси от тех форм экономической жизни, которые можно наблюдать в тот же период в Западной Европе. Это различие является не различием законов экономического развития, которые для всех народов должны быть одинаковы. Это развитие хронологическое: Западная Европа позже вступила в те формы экономической жизни, которые на Руси развились значительно раньше. Экономический строй Древней Руси не должен быть поэтому сравниваем(курсив наш) со средневековой Европой в этом отношении. Наша древность, быть может, вернее могла бы быть сравнима с развитием античной древности». Весьма существенны и выводы ученого. Характеризуя древнюю Русь в духе В.О. Ключевского, как «торговый капитализм», он особо подчеркнул то обстоятельство, что сей «капитализм» должен был развиваться в иных условиях: во-первых, на гораздо больших геоэтнических пространствах, во-вторых, в исключительно трудных комбинациях («страна наша велика, но не обильна») и, в-третьих, в ситуации непрерывной и расширяющейся колонизации, с решением задач обустройства колоссальных размеров земель и эволюционной ассимиляции десятков и даже сотен совершенно разных народов, находящихся на различной стадии развития, являющихся приверженцами различных культурных привычек, обычаев и религиозных убеждений.