Владимиро-Суздальская Русь

Несколько слов о ядре Русской земли, известном как Владимиро-Суздальская Русь, в рамках которой и образовалась земля Московская. М.Н. Тихомиров в своем классическом труде «Древняя Москва» отмечал: территория Москвы заселена с древнейших времен, но в письменных источниках она появляется поздно, в середине XII в. Первые известия говорят о ней как о небольшом окраинном пункте на западной границе Владимиро-Суздаль-ской земли. К середине XII в. Москва была не только заселена, но и вступила в торговый обмен с волжскими областями, в этом нас убеждают находки в разных концах города арабских дирхемов IX в. «Это раннее заселение объясняется тем, что район Москвы представлял собой значительные удобства для поселенцев. Вдоль реки здесь тянулись большие заливные луга, в густых лесах водились дичь и дикие пчелы, реки и озера изобиловали рыбой. Территория Москвы напоминала как бы небольшой остров среди дремучих лесов и болот, окружавших ее со всех сторон. Эта компактность московской территории, как будет видно далее, имела немалое значение для экономического развития Москвы, которая естественно сделалась центром большой сельскохозяйственной округи». По бассейну Москвы-реки переселенцы, идя с юга, оседали густыми массами в Московском княжестве. Шли переселенцы из других областей Руси. К этому их подталкивало отсутствие в Московском княжестве междоусобиц и татар. Люди приносили князю немалые доходы, московские князья употребляли полученные средства на покупку городов и выкуп из Орды пленных, которые селились в Московском княжестве. Срединное положение Москвы-реки между Новгородом и востоком (Рязанью) также имело большое значение. Если взглянуть на географическую карту, видно, что Москва-река сокращала водный путь между Новгородом и Окой, следовательно, Москва лежала на торговом пути и Новгорода, и Рязани. Срединное положение Москвы было важно и для церкви. Митрополиты перешли из Владимира в Москву, желая быть в центре земель между севером и югом Руси. Главное условие возвышения Москвы, по мнению С.М. Соловьева, срединность положения, дававшая ей политические, торговые, церковные преимущества. Он указывает и на другие условия, содействовавшие успеху Москвы (личность князей, деятельность бояр, сочувствие общества и так далее), но при оценке разных фактов он выделяет в качестве первой причины усиления и возвышения Москвы – благоприятные природные условия, помогавшие этому усилению. Мы же – характер народа.

Историк Н.И. Костомаров

Украинофил Н.И. Костомаров, говоря о возвышения Московского княжества, объяснял усиление Москвы содействием татар, он даже саму идею самодержавия и единодержавия трактует как заимствованную от татар. К. Бестужев-Рюмин счел, что положение князей (зависимость великого княжения от Орды) развило в князьях политическую ловкость и дипломатический такт.

Историк Д.И. Иловайский

Так завоевывались милость и благосклонность хана. Московские князья умело прибегали к «византийским приемам» при получении великокняжеского титула. Усилению Москвы помогало и духовенство, которому при владении большими вотчинами было выгодно отсутствие междоусобиц в Московском княжестве. Власть московского князя соответствовала представлениям о единодержавной власти государя, вынесенным из Византии. Деятельность бояр была направлена на помощь московским государям. Что же до срединного положения Москвы, то К. Бестужев-Рюмин считал это причиной второстепенной. И. Забелин видел главное условие возвышения Московского княжества в поддержке народом хозяйственной деятельности московских князей. Народ, отягченный татарским погромом и непрерывными междоусобными распрями, не мог не отнестись сочувственно к конструктивной деятельности московских князей. В образах, нарисованных историками, Москва часто выглядит как скопидом, «первый капиталист» на Руси, который прибирает к рукам все, что лежит плохо. В.О. Ключевский характеризует москвичей как гибких и сообразительных дельцов. Московские князья под его пером – не добры молодцы и ратные удальцы, а жадные и смелые хищники. Д.И. Иловайский видел главную причину роста Москвы как политического центра в пробуждении народного инстинкта. Народ почувствовал смертельную угрозу в лице татаромонголов и просто обязан был сплотиться. Он выделял следующие причины, способствовавшие усилению Московского княжества: 1) географическое положение, дающее политические и торговые выгоды; 2) личность князей и их политика (князья сумели сделать татар своим орудием); 3) поддержка линии Москвы теми же татарами; 4) сочувствие боярства и духовенства; 5) правильный порядок престолонаследия. Д. Иловайский подметил, что «Север представлял более тишины и безопасности от русских междоусобий и половецких набегов, а также и более простора для княжеской власти, чем города Приднепровья». Тут было куда больше покоя и меньше искушений, связанных с киевским первородством. Татарское же иго, по мнению Н.М. Карамзина, начало «новый порядок вещей» в жизни русского народа, изменив отношение князей к населению и отношение князей друг к другу. Оно поставило князей в зависимость от хана и этим оказало влияние на весь ход развития. Если Н. Карамзин считал, что «Москва обязана своим величием ханам», то Н. Погодин, возражая Карамзину, поражался счастливым совпадениям «случайностей», которые слагались в пользу возвышения и усиления Московского княжества. Однако же борьба за первенство меж княжествами все никак не утихала.

В.М. Васнецов. Успенский собор при великом князе Иване I Даниловиче Калите

Тенденция к единству возобладает при Иване III и наследниках («Разъединенное самодержавие совокупилось»). На Руси явились люди, которые думали не только о своей вотчине, но об интересах всей земли Русской, всего народа. Князь Иван Калита был одним из самых успешных собирателей русских земель. Длившаяся много лет распря князей кончится победой московского князя Ивана Калиты, утвердившегося в 1328 г. с помощью Орды на великокняжеском престоле. С тех пор великое княжение осталось за Москвой. А между тем всего за тридцать лет до 1328 г. Москва была, казалось, ничтожным уделом: Даниил еще не владел ни Можайском, ни Клином, ни Дмитровом, ни Коломной, распоряжаясь ничтожным пространством между этими пунктами. Да и Калита в 1328 г. имел, помимо Москвы, – Можайск, Звенигород, Серпухов, Пере-славль, т. е. пространство меньшее, чем нынешняя Московская губерния. Что дало возможность Москве получить великое княжение и увеличиться и каким путем шло это возвышение? Историки на этот вопрос, как мы уже видели, отвечали по-разному. Впрочем, имеются конкретные, четкие понятные причины, которые привели не только к возвышению Москвы, но к восприятию всеми этих мест как сердца и души будущего Русского государства. Обратимся к В.О. Ключевскому, этому Нестору отечественной истории, который удивительнейшим образом соединил в себе глубочайшее знание и понимание историка с мастерством истинного художника и мудростью философа. Здесь мы выделим тот человеческий тип, который явился в заросших непроходимыми лесами, усыпанных озерами и озерцами, болотами и топями пространствах Среднерусской земли. Стойкостью он походил на жителя Азии, который выживал в суровых условиях пустыни, а своим бесстрашием и свободолюбием – горца.

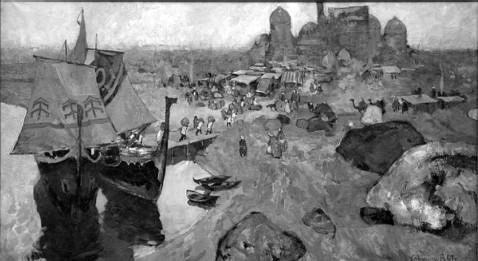

Русские купцы в Средней Азии

Различными были и экономические условия существования. В Киевской Руси, как, впрочем, и на Севере, главной пружиной народного хозяйства являлись внешняя торговля, разного рода промыслы и проч. Это вело к тому, что народ скапливался в городах, мелких и крупных, служивших центрами торговли. Новгород с Киевом были традиционными, хотя и не всегда устойчивыми и надежными посредниками в той торговле, которую вела остальная Русь. Поэтому люди здесь имели особый склад характера, который более расположен к торговле, быстрым деньгам, когда средства жизни добываются путем денежных или товарных оборотов, а то и разбоя или грабежа. Иная обстановка сложилась в верхневолжской Руси. Эта земля была удалена от приморских рынков, от Европы, богатых городов да и от тех путей, по которым шли торговые потоки в Азию. Вначале это было именно так – имелось сравнительно малое число городов, сельское население заметно преобладало над городским. Образ жизни земледельца иной: приходилось изо дня в день годами отвоевывать у леса и болот кусок земли, пригодной к земледелию. Тяжкий и каторжный труд, который необходимо затратить, прежде чем отвоюешь у природы участок земли, засеешь его и затем соберешь урожай. К удивлению, этот очевидный факт игнорировался и ведущими историками. Тот же Ключевский писал: «Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному постоянному труду, как в той же Великороссии». Да, «умеренного труда» тут, как правило, и быть не могло, ибо приходилось работать с утра до зари. И правы те, кто обращает внимание на разность природных условий. Как писал И. Комов, «в Англии под ярь и зимою пахать могут». В таких условиях труд и становится выгодным и производительным, поэтому в Англии под ряд культур в конце XVIII в. пахали по три-четыре раза (на песчаных почвах), а на глинистых – и до шести раз. И хотя низкие урожаи на Руси во многом имели причиной вынужденно низкую агрокультуру крестьянского земледелия, все же в гораздо большей степени все трудности имели причиной природные условия. Например, в Подмосковье лето обычно начиналось в июне, так что на труд в благоприятную пору оставалось менее полугода. Затем необходимо было еще и продать урожай купцу из Киева, Новгорода, Пскова или той же Москвы. Но через шесть-семь лет почва истощалась, приходилось все бросать и идти на новое место – и вновь начинать все сначала. Таким образом, крестьянин шел дальше и дальше на северо-восток. Новые земли давали возможность заработка путем развития так называемых кустарных промыслов. Но и этот труд был нелегок. Это и создало тип сильный, трудолюбивый, волевой, мужественный, надеющийся в жизни лишь на себя самого, на свои силы и труды.