По причинам конспирации военное крыло народовольцев не привлекалось к организации убийства Александра II, хотя некоторые офицеры были осведомлены о готовившемся покушении. Лейтенант флота Н.Е. Суханов, будучи членом Исполкома «Народной воли», участвовал в подготовке подкопа под Малой Садовой улицей и помогал в изготовлении метательных снарядов для «первомартовцев»[489].После арестов 1881 г. на военную ячейку возлагались большие надежды. Предлагалось ее рассекретить, привлечь наиболее одаренных участников к руководству партией[490]. Существовала идея освободить «первомартовцев» при помощи вооруженных групп, возглавляемых офицерами[491]. Инициатива действовать исходила и от самих военных. В 1882 г. А.В. Буцевич собирался осуществить военный переворот. В плане чувствовалось значительное влияние декабризма. Несколько сотен офицеров (петербургских и прибывших из провинции) должны были захватить Кронштадт, привлечь на свою сторону местный гарнизон и атаковать Петербург. В случае удачи император вместе со свитой были бы арестованы, при провале планировалось попытаться убить царя и тем спровоцировать начало

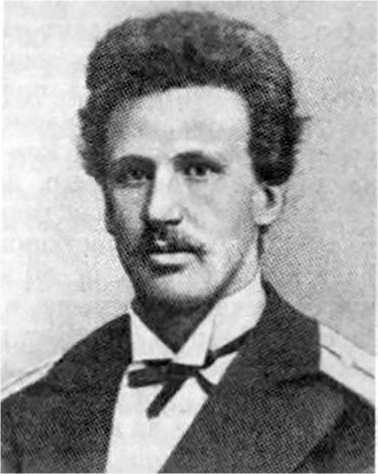

Александр Викентьевич Буцевич

революции[492].Задуманное не было реализовано - летом 1882 г. А.В. Буцевич был арестован по доносу Дегаева, а спустя год раскрыта вся военно-революционная организация.

Вероятно, последним отзвуком этого периода революционной борьбы в армии следует считать возникновение в 1884-1886 гг. ряда военно-революционных кружков, которые наследовали традицию «Народной воли», но не были связаны с ней непосредственной преемственностью. Его членами были молодые офицеры, гардемарины Морского училища, студенты. За три года существования контакты с кружками имели около ста офицеров. Не получив серьезного организационного и идейного оформления, они были раскрыты властями. Процесс по делу о военно-революционных кружках, проходивший в октябре 1887 г., стал известен как «Процесс 18-ти». Руководитель кружков гардемарин Н.Н. Шелгунов и его ближайшие соратники признали себя виновными и заявили о своем раскаянии, что способствовало вынесению им сравнительно мягких приговоров - все были разжалованы, но не получили реальных сроков заключения или ссылки. Некоторые из них продолжили военную службу[493].

Революционная активность в вооруженных силах на рубеже 1870-1880-х гг. стала ярким эпизодом борьбы против самодержавия, однако она охватила ограниченный круг военных. Это было вызвано и особенностями тактики радикалов, и процессами, происходившими внутри военного сообщества. Радикализм теории и практики революционеров отпугивал даже многих демократически настроенных военных. Так, Э.А. Серебряков писал, что «для образованного и оппозиционно настроенного офицерства было совершенно чуждо господствовавшее тогда в революционной среде почти анархическое мировоззрение»[494]. Попытки тайных обществ расширить свое влияние неизменно сопровождались большими рисками. «Конспирация в военной среде невозможна: офицеры слишком тесно связаны друг с другом тесными узами. Школьные связи, личная дружба, совместная служба, ежедневные встречи, весь бытовой склад соединяет их в одну семью», - писал М.Ю. Ашенбреннер[495].

Солдатскую массу общественный подъем затронул лишь в незначительной степени. Нижние чины в силу низкого образовательного и культурного уровня были чужды идеологическим построениям и слабо воспринимали политическую пропаганду. Для рядовых, выходцев из социальных низов, испытывавших на себе унижения и произвол начальства, была привлекательна идея строительства справедливого общества, однако они имели смутное представление о средствах достижения политических целей. Политическое мировоззрение нижних чинов было сформировано мифологизированными традиционными представлениями. Как и крестьяне, они верили в императора - защитника народных интересов, мудрого правителя, совершенно не допуская возможности устранения института монархии. По этим причинам солдатский протест обычно носил стихийный, бытовой характер, был лишен политической подоплеки и легко подавлялся начальством. Типичным явлением в отношениях между офицерами и нижними чинами оставалось отсутствие подлинного доверия. Даже демократически настроенные офицеры не готовы были признать солдат равными себе и ожидали от них в первую очередь подчинения. В свою очередь нижние чины видели в офицерах исключительно господ - чуждых им в культурном и общественном отношениях. Неслучайно М.Ю. Ашенбреннер отмечал на страницах воспоминаний: «Когда у офицеров-социалистов созрела мысль о необходимости привлечения к восстанию солдат, они пришли к неожиданному открытию: солдат, вместе с которым они служили и жили, для них остается таким же незнакомцем, как мужик для интеллигентов-народолюбцев»[496].

Разгром центральной организации «Народной воли» означал ограничение и пресечение многих направлений ее деятельности. В условиях спада революционной активности в 1880-1890-х гг. участие военных в народнических и первых марксистских кружках и объединениях становилось относительно редким явлением. В конце XIX в. привлечение офицеров к следствию и суду по политическим статьям имело единичный, в сущности случайный характер. Между тем число нижних чинов, попадавших в поле зрения политического сыска, возрастало с каждым годом[497], что являлось свидетельством нового этапа политической борьбы, который развивался в общественно-политической реальности, возникшей в результате буржуазных реформ предшествующих десятилетий.

Глава VII

«Призвать народ и армию к активной поддержке...».

Идеология и практика партии социалистов-революционеров в военном вопросе

К исходу XIX в. российское народничество, пройдя большой путь идейных исканий и революционной борьбы, представляло собой влиятельную составляющую освободительного движения, имевшую значительную социальную базу, сложившиеся традиции. Одним из этапных событий в его развитии был процесс объединения разрозненных кружков и групп в конце 1890-х гг., итогом которого стало создание партии социалистов-революционеров (ПСР) - заметнейшего явления политической жизни страны в революционную эпоху. Наряду с наиболее острыми вопросами своего времени, в программных установках эсеров нашли отражение проблемы войны и мира, отношение к военным как социальной группе и вооруженным силам как государственному институту, а одним из направлений практической деятельности стала партийная работа в армии.

На рубеже XIX-XX вв. военный вопрос не занимал особого места в программных документах социалистов-революционеров[498]. В качестве ведущих сил предстоящей революции руководители движения рассматривали крупные социальные группы - рабочих, крестьян, демократическую интеллигенцию. Лидер эсеров В.М. Чернов считал важнейшим условием успеха партии «тесный органический союз пролетариата городской индустрии с трудовым крестьянством деревень»[499]. Вместе с тем эсеры понимали значение работы в армии и на начальном этапе борьбы лишь из тактических соображений не готовы были приступить к ней. В одном из программных положений партии того времени (1898 г.) указывалось: «Ввиду целесообразности затраты сил необходимо пока отказаться от деятельности среди войска»[500]. В то же время, учитывая задачу «распространения во всех слоях населения идеи политической свободы»[501], социалисты-революционеры в теоретических трудах и агитационных материалах нередко поднимали проблемы армии и революции. С одной стороны, царская армия являлась главным инструментом защиты самодержавия от любых внутренних возмущений[502], поэтому с целью сопротивления полицейскому и военному подавлению партия планировала создание боевых дружин[503]. С другой стороны, проводя революционную агитацию в войсках можно было не допустить превращения