Л.Г. Вуич исследовал раннесарматские черепа из раскопок Волго-Донской экспедиции 1950–1951 гг.[1332] Черепа сарматов Нижнего Дона обнаруживают значительное сходство с черепами сарматов Нижнего Поволжья, особенно астраханской группы, т. е. той группы сарматов, которую можно уверенно связать с аорсами.

Итак, к III в. до н. э., ко времени окончательного утверждения прохоровской культуры в Поволжье, сарматские группы Нижней Волги и Дона были неоднородными в антропологическом отношении и, вероятно, смешанными по своему происхождению. По археологическим и антропологическим данным, они оказываются генетически связанными, с одной стороны, с прежним савроматским населением, с другой стороны, — с населением, пришедшим сюда с востока, из Южного Приуралья и Казахстана.

Не все савроматские племена Дона и Волги добровольно подчинились пришельцам с востока. Часть их, как я уже отмечал, рано перешла Дон и проникла в земли скифов. На основании более поздних письменных источников можно заключить, что между сираками и аорсами в предкавказских степях существовали в основном враждебные отношения. Возможно, сираки были выходцами из западносавроматской среды, отказавшимися подчиниться аорсам. Союз кочевых племен во главе с сираками складывается в последние века до нашей эры. Они, судя по сообщениям Страбона, во II–I вв. до н. э. продвинулись к югу до Кавказских гор. Археологические следы этого продвижения обнаружены в Прикубанье, где с III–II вв. до н. э. в культуре меотов впервые заметно выступают элементы доно-волжской сарматской культуры[1333]. В погребальном обряде сираков сохраняется древняя савроматская традиция — погребение покойников головой на запад. Я полагаю, что сиракский союз племен состоял не только из сарматов, но и из меотов Восточного Прикубанья. Сираки заняли и более восточные районы Северного Кавказа, по р. Терек и его притоку р. Сунжа (рис. 84). Это убедительно показано В.Б. Виноградовым в его исследованиях о сарматах Северного Кавказа[1334]. Погребальные памятники и городища в бассейне рек Терек и Сунжа, связанные исследователем с сираками, очень похожи на меото-сиракские из Прикубанья.

В течение III–II вв. до н. э. скифы постепенно утрачивают безраздельное господство в степях Северного Причерноморья. Отдельные сарматские погребения III–II вв. до н. э. известны в бассейне Северского Донца и на левобережье Нижнего Днепра (рис. 84). Они относятся ко времени действия легендарной Амаги в Северном Причерноморье, царя «европейских» сарматов Гатала (II в. до н. э.) и роксоланов, проникших в Крым в качестве союзников скифов в войне с Диофантом. В авангарде сарматского движения на запад, если не считать первое робкое просачивание в Скифию савроматов в конце V и сирматов во второй половине IV в. до н. э., были языги и роксоланы. Языги, возможно, вышли из старых восточноприазовских степей и связаны с язаматами; роксоланы происходили из Поволжья, но уже не из собственно савроматских племен, а из той группы, которая сформировалась севернее аорсов в результате смешения прежних савроматских и пришлых с востока родственных племен. Активные действия роксоланов в Северном Причерноморье совпадают со временем, когда сарматы «опустошили значительную часть Скифии и, поголовно истребляя побежденных, превратили бо́льшую часть страны в пустыню» (Диодор, Библиотека, II, 43).

С этого времени история сарматов, вышедших в своей основной массе из недр савроматских племен Поволжья и Приуралья, в течение полутысячелетия органически переплетается с историей древних народов Кавказа и юга Восточной Европы.

Иллюстрации

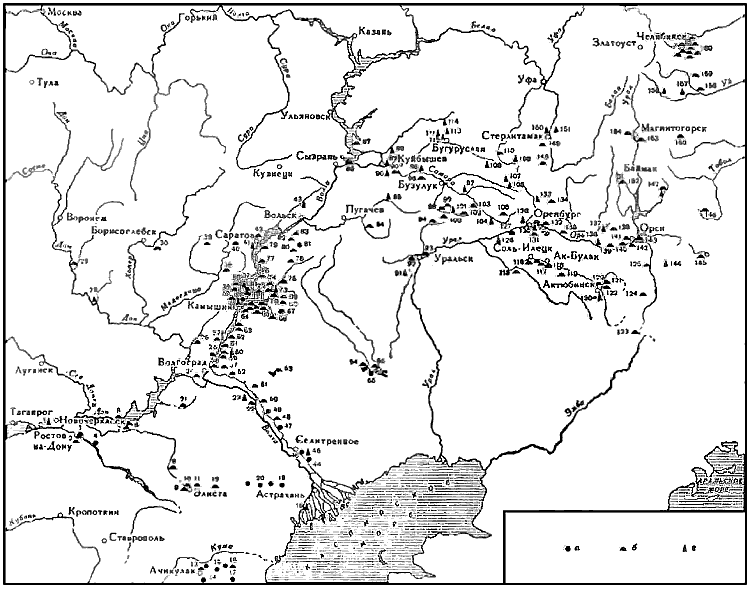

Рис. 1. Схема распространения памятников VIII–IV вв. до н. э. на территории расселения савроматов.

а — стоянки и следы поселений; б — курганные группы и отдельные погребения; в — отдельные находки.

1 — хут. Краснодворский; 2 — хут. Веселый; 3 — хут. Спорный; 4 — Манычская плотина; 5 — хут. Карнауховский; 6 — хут. Попов; 7 — хут. Соленый; 8 — с. Кише (Ремонтное); 9 — сел. Бичкин-Булук; 10 — г. Элиста, II группа; 11 — г. Элиста, группа «Три брата»; 12 — с. Улан-Эрге (Красное); 13 — сел. Ачикулак; 14 — сел. Агабатыр; 15 — сел. Махмут-Бектеб; 16 — сел. Бажиган; 17 — сел. Терекли-Мектеб; 18 — с. Семирублевое; 19 — курорт Тинаки; 30 — автобусные станции № 5, 6, 7; 21 — с. Ивановка; 22 — с. Старица; 23 — с. Вязовка; 24 — хут. Жирноклеевский; 25 — с. Дубовка; 26 — хут. Авиловский; 27 — с. Горная Пролейка; 28 — с. Старая Толучеева; 29 — слобода Владимировская; 30 — с. Мазурки; 31 — с. Нижняя Липовка; 32 — станция Лебяжья; 33 — с. Терновка; 34 — с. Даниловка; 35 — с. Норка; 36 — с. Гуселки; 37 — с. Нижняя Добринка; 38 — с. Меркель (Макаровка); 39 — с. Новая Ивановка; 40 — с. Ковыловка; 41 — с. Шахматовка (Хмелевка); 42 — местность «Родничок»; 43 — с. Труевская Маза; 44 — станция Досанг; 45 — с. Лапас; 46 — станция Сероглазово; 47 — с. Михайловка; 48 — с. Золотушинское; 49 — с. Болхуны; 50 — с. Батаевка; 51 — с. Дмитриевка; 52 — г. Ленинск; 53 — станция Сайхин; 54 — с. Джангала (Новая Казанка); 55 — оз. Сарайдин; 56 — могильник Кара-Оба; 57 — с. Заплавное; 58 — 15 поселок; 59 — с. Верхне-Погромное; 60 — села Калиновка, Рахинка; 61 — с. Ново-Никольское; 62 — хут. Степан Разин; 63 — с. Быково; 64 — с. Политотдельское; 65 — села Молчановка, Новая Молчановка, Бережновка и Потемкино; 66 — хут. Шульц (совхоз «Красный Октябрь»); 67 — с. Альт-Ваймар (Старая Иванцовка); 68 — с. Блюменфельд (Цветочное); 69 — с. Харьковка; 70 — с. Старая Полтавка; 71 — с. Иловатка; 72 — с. Фриденберг (Мирное); 73 — с. Квасниковка; 74 — с. Визенмиллер (Луговое); 75 — с. Салтово; 76 — с. Ровное (Зеельман); 77 — с. Скатовка; 78 — с. Усатово (Экхейм); 79 — г. Энгельс (Покровск); 80 — с. Луис (Степное); 81 — с. Тонкошуровка или Мариенталь (Советское); 82 — с. Суслы (Герцог); 83 — с. Боаро (Бородаевка); 84 — с. Максютово; 85 — с. Дергуново (Вязовка); 86 — с. Комаровка; 87 — с. Ягодное; 88 — с. Красный Яр; 89 — г. Куйбышев; 90 — Самарский уезд; 90а — с. Домашки; 91 — 336-я верста Покровско-Уральской ж.д.; 92 — пос. Кордон Деркульский; 93 — могильник у г. Уральск на р. Чеган; 94 — Соболевская волость; 95 — станция Марычевка; 96 — с. Благодаровка; 97 — с. Пьяновка; 98 — с. Любимовка, группа Лапасина; 99 — с. Преображенка; 100 — хут. Крыловский; 101 — с. Овсянка; 102 — с. Новая Белогорка; 103 — с. Осьмушкино; 104 — с. Платовка; 105 — с. Абрамовка; 106 — с. Камардиновка; 107 — с. Новая Богдановка; 108 — с. Измайлово; 109 — с. Путятино; 110 — с. Нижние Кузлы; 111 — с. Рысайкино; 112 — имение Соловка; 113 — с. Лабовка; 114 — с. Иркуль; 115 — с. Покровка; 116 — с. Тамар-Уткуль; 117 — колхоз «Заря», курганные группы Тара-Бутак, Близнецы, Мечет-Сай, Увак, Пятимары I и II; 118 — хут. Веселый I; 119 — с. Уш-Кюн; 120 — с. Ак-Жар; 120а — колхоз Кызыл-Ту; 121 — р. Каргала; 122 — р. Жаксы-Каргала; 123 — с. Кум-Сай; 124 — пос. Матвеевский; 125 — пос. Соколовский; 126 — с. Краснохолм; 127 — станица Павловская; 128 — пос. Неценский; 129 — пос. Бердский; 130 — урочища Маячная гора и гора Сулак в районе Оренбурга; 131 — пос. Благословенский, урочища Бис-Оба и Маячная гора; 132 — пос. Нежинский, урочища Горбатый мост, Алебастрова гора, «Башкирское стойло»; 133 — с. Каширинск; 134 — с. Исерганово (станция Исергинская); 135 — пос. Красногорский; 136 — с. Ильинское; 137 — с. Ракитянка; 138 — урочище Биш-Оба; 139 — с. Сара; 140 — г. Ново-Троицк; 141 — 14-й км ж.д. Орск — Ново-Аккермановка; 142 — р. Терекла, урочище Урал-Сай; 143 — с. Новый Кумак; 144 — с. Домбаровка; 145 — с. Буруктал; 146 — совхоз «Приречный»; 147 — с. Аландское; 148 — с. Юрматы; 149 — села Елембетово, Еметбаево; 150 — р. Куганак; 151 — с. Берлячева; 152 — Баймакский р-н; 153 — пос. Черниговский; 154 — р. Малый Кизыл; 155 — с. Варна; 156 — пос. Борисовский; 157 — с. Аблязовка; 158 — с. Клястицкое; 159 — с. Вознесенское; 160 — район Челябинска, поселки Синеглазово, Исаковский, Смолино, Черняки, Сосновский, Сухомесова, Бершино, Чурилово.